Literatura,

Canção de um mundo que persiste

Romances de escritor e ativista afro-americano tratam com vigor e dureza as questões que envolvem ser negro

01nov2018 | Edição #18 nov.2018Conheci Baldwin através de uma antologia curta de ensaios e resenhas, Notes of a Native Son (notas de um filho nativo, 1955), de que me servi nos últimos anos como de um diapasão para o pensamento. A sua leitura continuada operou em mim inadvertidamente o género de transformação que nos coibimos de confessar em público.

Se, por um lado, os textos de Baldwin me intimaram, pela primeira vez, a pensar em mim mesma como uma mulher negra, por outro lado, tornaram imperativo tentar articular esse reajuste da minha autoimagem por escrito. Pode parecer improvável que alguém precise de livros para reconhecer o aspecto mais manifesto da sua identidade. E, no entanto, o reconhecimento de que James Baldwin me ajudou a parar de fugir da minha pele é um exemplo radical do poder revelador dos livros e da forma como nos desmascaram. Depois de ler, por exemplo, o ensaio “O estranho no vilarejo”, relato da sua estadia numa vila suíça, onde não consta que outro negro tivesse alguma vez posto os pés, dificilmente pude voltar a não ser uma negra em Lisboa, cidade onde vivo e que não voltaria a olhar da mesma forma. Depois de Baldwin, numa frase, não posso senão ser a mulher negra que, sem saber, sempre fui.

O escritor James Baldwin (1924-87) Ara Guler/Magnum Photos

Porém, após Baldwin, ser negra está longe de ser uma identidade estável, um porto de abrigo onde o destino sempre aguardou a minha chegada. Ser negra é, pelo contrário, uma condição continuamente posta em questão, ambivalente: um problema, uma interrogação contínua.

Assim se vê como, muitas vezes, os livros mais decisivos estão longe de ser os que nos apaziguam, mas são aqueles que nos causam problemas eternos. A vida de James Baldwin devolve ao seu leitor negro, e a qualquer leitor, a virtude patológica de encarar a sua pele — e o lugar dessa pele no seu conflito com o mundo — como um problema sem solução, como se pele e mundo fossem duas superfícies em cujo atrito necessário reside, ao mesmo tempo, uma possibilidade de esperança e um desconforto insanável.

Qualquer lugar, qualquer cidade, país ou aldeia é, à sua medida, um vilarejo na Suíça onde nunca antes aportou um forasteiro parecido connosco: “De acordo com toda a evidência disponível, nenhum outro homem negro pôs os pés alguma vez nesta pequena vila suíça antes de eu aqui chegar. Dissera-me antes da minha chegada que eu seria provavelmente uma ‘atracção’ fora da cidade; eu imaginei que isso quisesse dizer que pessoas com a minha compleição raramente foram vistas na Suíça, e também que os citadinos são sempre, de alguma forma, ‘uma atracção’ fora da cidade. Não me ocorreu — possivelmente por ser um americano — que pudessem existir pessoas em algum lugar que nunca viram um negro”.

A visita de Baldwin à Suíça está a par da chegada de qualquer um de nós ao mundo, lugar onde somos sempre os primeiros e os últimos a chegar, e onde ninguém, nem os que mais nos amam, se podia alguma vez ter preparado para nos receber.

Mais Lidas

Para Achille Mbembe, em Crítica da razão negra, a obra de James Baldwin pertence de pleno direito ao cariz profético daqueles que anunciaram o “devir-negro do mundo” no sentido exacto em que cada humano, e não apenas os humanos negros, são nela concebidos como protagonistas do drama fundador de, a certo instante cósmico, terem sido recebidos numa Terra hostil, à qual não são especialmente bem-vindos, e que conspira a sua derrota e a sua resignação.

Não há como não reconhecer que uma das razões da perenidade do pensamento de James Baldwin é a forma como os seus livros apontam para o carácter minoritário da experiência de cada ser humano. Ela tem a virtude de não apenas nos mostrar como vivem e viveram certas minorias num dado tempo histórico, levando-nos a olhar o mundo pelos olhos do Outro. Indo mais longe, a obra de Baldwin revela o negro que existe dentro de cada um, e consegue-o não por meio de uma cumplicidade empática, mas de um alcance conseguido muitas vezes à custa da forma como seus narradores não se isentam de pensar como pensariam os mesmos que o desprezaram em vida.

A vida de Baldwin devolve ao seu leitor negro, e a qualquer leitor, a virtude patológica de encarar a sua pele como um problema sem solução

Os ensaios e resenhas de Notes of a Native Son vão de anotações biográficas a notas à margem de romances activistas seus contemporâneos. Sem excepção, partilham com O quarto de Giovanni e Terra estranha a mesma eloquência audaz com que nos é contada, nas primeiras páginas de O quarto de Giovanni, a rememoração de uma noite de amor entre dois rapazes, David e Joey: “Joey não resistiu, como costumava fazer; ficou deitado no lugar para o qual eu o puxara, apertado contra meu peito. E me dei conta de que meu coração estava batendo de um jeito terrível, e de que Joey estava tremendo contra meu peito, e de que a luz do quarto era muito forte e quente. Comecei a me mexer e fazer algum tipo de comentário jocoso, mas Joey murmurou algo e abaixei a cabeça para ouvi-lo. Ele levantou a cabeça no momento em que abaixei a minha, e nos beijamos, meio que por acidente. Então, pela primeira vez na vida, senti de verdade a presença do corpo de outra pessoa, o cheiro de outra pessoa. Estávamos abraçados. Era como ter na minha mão um pássaro raro, exausto, quase morto, que por um milagre eu tivesse encontrado”.

Revi, ao ler essa página, a descoberta daquela antologia curta de ensaios de Baldwin, feita vários anos antes da leitura de ambos os romances. Também os livros são pássaros raros, quase mortos, que muitas vezes encontramos por milagre. A escolha de palavras de David, o narrador, é decisiva na medida em que a presença do amante-pássaro, “exausto, quase morto”, alude ao cheiro a morte de qualquer evocação, prenúncio do destino trágico da relação entre o narrador e o outro protagonista do livro, Giovanni, um bartender italiano, que conhecera em Paris.

Dos primeiros ensaios de Baldwin que li, retive certos passos e pontos de fuga, soluções de última linha que parecem naturais a quem tenha visto e ouvido Baldwin discursar numa das centenas de gravações de intervenções suas, ainda hoje disponíveis no YouTube. Parece pouco dado à retórica nessas imagens, das quais ressalta da sua figura baixa e excêntrica uma coragem física e intelectual diante de plateias hostis, maioritariamente brancas e republicanas.

Há nelas, como nesses textos, o fôlego e a self-reliance (para usar o termo de Ralph Waldo Emerson) daquilo que foi vivido na pele. Como nos textos ensaísticos, a sua posição nesses debates é muitas vezes, como disse acima, a de não se permitir excluir-se completamente dos grupos com que discute, mesmo se para com eles discordar com veemência. Em todos os momentos, Baldwin parece ciente de que está perante pessoas como ele e de que, se assim é, o seu próprio pensamento é permeável à ambivalência muitas vezes detestável do pensamento dos seus detractores.

Apenas posso começar a imaginar o que seria ocupar este papel ingrato na América que Baldwin conheceu. Como lembra Márcio Macedo no posfácio que acompanha os dois romances, “dentro da comunidade afro-americana, Baldwin ocupava uma espécie de não lugar, sendo objeto de desconfiança devido à sua ambivalência sexual.”

Macacos e loucos

A ambivalência identitária em Baldwin é, contudo, uma forma de pensamento e de compromisso para com a honestidade do pensamento. É ela que lhe permite a todo o momento olhar-se com os olhos de quem o desprezaria, estendendo-nos o tapete da vergonha sem se colocar numa posição de superioridade moral.

Em O quarto de Giovanni isso fica evidente: “Nunca se sabia direito, a respeito desses rapazes, se estavam atrás de dinheiro, sangue ou amor. Zanzavam de um lado para o outro sem parar, filando cigarros e bebidas, com alguma coisa atrás dos olhos ao mesmo tempo muitíssimo vulnerável e duríssima. Lá estavam também, é claro, les folles, sempre combinando as roupas mais improváveis, proclamando em altos brados, como papagaios, os detalhes de seus casos amorosos mais recentes — seus casos amorosos, ao que parecia, eram sempre hilariantes. De vez em quando um entrava, já alta madrugada, para dar a notícia de que ele — se bem que sempre se tratavam no feminino — tinha acabado de sair da companhia de um famoso ator de cinema ou lutador de boxe. Então todos os outros cercavam o recém-chegado, parecendo formar um jardim de pavões, e emitiam os ruídos de um galinheiro. Sempre achei difícil acreditar que eles fossem para a cama com alguém, pois um homem que quisesse uma mulher certamente haveria de preferir uma mulher de verdade, e o que quisesse um homem sem dúvida não ia querer um deles. Talvez fosse por isso que gritavam tão alto. Lá estava o rapaz que trabalhava o dia inteiro, dizia-se, numa agência do correio, e que saía à noite com o rosto pintado, brincos nas orelhas e os abundantes cabelos loiros formando um penteado alto. Às vezes chegava a usar saia e sapatos de salto. […] Dizia-se que era uma pessoa muito simpática, mas confesso que sua aparência totalmente grotesca me incomodava, talvez pelo mesmo motivo que algumas pessoas sentem o estômago revirar quando veem macacos devorando seus próprios excrementos. Talvez não se incomodassem tanto se os macacos não se assemelhassem — de modo tão grotesco — a seres humanos”.

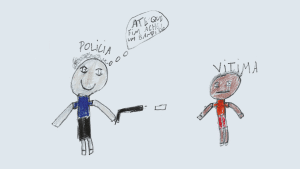

Ninguém está a salvo dessas palavras: nem narrador, nem leitor, nem autor. No lodaçal que elas revelam todos estamos a nu e imundos até aos cabelos. Os macacos da última linha, tanto mais aterradores quanto mais parecidos conosco, transportaram-me directamente ao zoológico do Central Park, em Nova York, imagem-problema tirada pelo fotógrafo americano Garry Winogrand em 1967, em que um casal inter-racial (dois modelos a sair de uma sessão fotográfica? Mais um instantâneo típico de NY, como afirmaria Tod Papageorge, que estava com Winogrand naquele instante? Ou, Rufus e Leona, saídos directamente das páginas de Terra estranha, romance em que um casal inter-racial expõe o equilíbrio precário da relação entre um grupo de amigos?) transporta ao colo dois macacos vestidos de crianças.

Como na fotografia icónica de Winogrand, o animalesco das imagens de Baldwin na citação anterior não nos transporta a um mundo que passou nem a um período diferente da História. Se nos choca, vale a pena perguntarmo-nos porquê. Quem somos nós, diante da foto, e quem somos diante da turma gay do bar de Paris? O nosso lugar é muito possivelmente indecidível e, mais ainda, impossível de reconhecer.

Como Winogrand, Baldwin parece querer deixar-nos baralhados pondo-nos frente a frente com os nossos demónios. Será que também nós, leitores impolutos, espectadores de mente aberta, vemos les folles como papagaios? Será que da união de Rufus e Leona resultam macacos? Longe de nos darem respostas, Baldwin e Winogrand parecem querer mostrar-nos como nem sempre é clara a razão por que certas imagens nos chocam, e mais ainda, como ver uma imagem ou ler um parágrafo é estar preparado (será que alguma vez estamos?) para sermos mordidos no pescoço.

Ele parece querer mostrar-nos como nem sempre é clara a razão por que certas imagens nos chocam. Ler um parágrafo é ser mordido no pescoço

Levar-nos a pensar como um boçal não parece ser suficiente. Se algum sentimento humano está completamente fora de cena tanto na imagem como no parágrafo de Terra estranha, esse sentimento é a empatia, entendida como um expediente que concebe a arte como um lugar em que damos com um assentimento confortável das ideias simpáticas que temos a nosso próprio respeito.

O caminho de ambos parece ser o de nos devolver uma interrogação, tanto mais premente quanto atentarmos à época em que ambos escreveram e fotografaram. Será que os boçais somos nós — brancos, negros, gays, héteros, trans, muçulmanos, católicos, protestantes, ricos, pobres, pessoas?

Chave biográfica

A vantagem de James Baldwin ter documentado momentos-chave da sua vida em diversos ensaios não é a de nos dar livre-trânsito para subtrair o conteúdo dos seus romances à sua experiência biográfica, mas a de podermos lê-los contra o pano de fundo daquilo que viveu. No seu caso, a sua biografia oferece a chave da busca por uma visão própria das coisas, que encontramos nos romances, dando-nos a ver como o autor se coloca, deliberadamente, numa corda de trapézio, sem recear descalçar-se.

Atente-se, por exemplo, na resenha de Paul Goodman, no New York Times, de Terra estranha (Another Country), quando da publicação do romance, em 1962: “Estes romances”, afirma, referindo-se ao género de livro que tinha em mãos, “são um género espúrio”. E continua: “aquilo que o escritor sente e sonha, e de alguma forma sabe, é gravado numa moldura de narrativa, embora ele não esteja de facto a contar uma história, nem a criar o mundo de um romance. Na minha opinião, estas estruturas são produzidas apenas porque existe um clima de edição — para uma má (e grande) audiência — que se satisfaz neste género de ‘identificação’ […]”.

Goodman persiste, coibindo-se de qualquer paráfrase do enredo da história, em especial das suas partes à época escabrosas, como a da relação entre Rufus, um homem negro, e Leona, uma mulher branca sulista. “É medíocre”, conclui taxativamente.

Será muito diferente ler Baldwin hoje e tê-lo lido no seu tempo. É conhecida a sua estadia transformadora e penosa em Paris, onde terminou, “Deus sabe como”, Go Tell It on the Mountain. É em Paris que se concentra a acção de O quarto de Giovanni (1956), a história torturada do amor entre Giovanni e David.

São conhecidas, e ainda hoje possíveis de rever no YouTube, a sua graça certeira, a forma como disparava diante de uma pergunta sem parecer ter de esperar um momento para reflectir; a sua eloquência provocadora e irreverente, de uma elevação insolente; a bravura, que o próprio reconheceu ter aprendido com Charles Dickens, cujo Um conto de duas cidades leu e releu desde tenra idade, enquanto carregava numa mão um livro e noutra um dos irmãos mais novos.

O filme Eu não sou seu negro promoveu a sua publicação e redescoberta global, e preparam-se edições das suas obras um pouco por todo lado, em alguns lugares pela primeira vez (é o caso de Portugal, onde os seus romances começam a ser publicados pela Companhia das Letras, à semelhança do que acontece no Brasil).

A primeira afirmação transformadora de Baldwin que li surge num ensaio biográfico curto, escrito aos 31 anos, com a pena deslizante e o sentido de picardia para com a vida de um homem maduro. Depois de narrar sucintamente as condições da sua chegada ao mundo, ele afirma que qualquer escritor, “suponho eu”, encara o mundo no qual nasceu como “uma conspiração contra o seu talento”.

Esse mundo engendra quem ele é, por via do sofrimento que lhe causa, como se o sofrimento fosse uma condição sine qua non da sua sobrevivência como artista. No seu caso, continua, o sofrimento prendeu-se ao contexto familiar e, em paralelo, ao momento histórico e à circunstância de ter nascido negro num país como os Estados Unidos, lugar que soube amar, apesar de tudo (é dele também a afirmação — parafraseio livremente a partir da sua entrevista histórica à revista The Paris Review — de que o amor ao próprio país é uma fatalidade cuja ausência é lamentável).

Mundo hostil, atrito fecundo

A ideia de que o mundo em que nascemos conspira contra nós tem um alcance tanto maior se a generalizarmos, tomando-a como uma condição maioritária e não como caracterização de uma minoria. A afirmação de James Baldwin aponta para a possibilidade de não sermos recebidos de braços abertos e de que (proposta desconcertante) disso dependa a nossa liberdade e autonomia.

A sua posição não é necessariamente favorável ao sofrimento, nem parece um subterfúgio de alguém que teve de o transcender pelos seus próprios meios. Pelo contrário, Baldwin encontra na dor uma forma fecunda de atrito para com a hostilidade. Talvez isso explique o tom com que narra os passeios intoxicados pela fome pelas ruas de NY dos seus protagonistas, escritos após ou durante a rememoração dos seus próprios dias de fome e boémia pelas ruas de Paris, fugindo a um Harlem e a uma família onde desde cedo o seu pai, ele mesmo um reverendo de palco, insano (“um monstro em casa”, nas palavras do filho), designou que lhe seguisse as pisadas.

As palavras de Baldwin chegam agora a todo o lado, sob a forma de citações instagramáveis ou, como afirmou com graça Teju Cole numa conferência recente, sob a forma de frases de engate para uma geração de millennials que acaba de o descobrir: “Viste aquela citação do Baldwin? Incrível, não? Tens planos para logo à noite?”. A sua mensagem entra para a cultura popular, penetrando e acompanhando o fluxo de partilhas. A sua eloquência enfeitiçante faz-se fórmula de sucesso, mercadoria, profecia pop.

Detractores descartam Baldwin como escritor negro e gay que não conseguiu transcender-se, como se transcender-se como artista fosse uma questão, para um autor negro e gay, de forjar uma forma de almejar ao Olimpo de branquitude do cânone ocidental. A objecção é tanto mais abstrusa quanto foi James Baldwin quem reconheceu, com ironia, que o mero facto de ser negro o tornava “segundo alguns […] um especialista imediato em matérias raciais”, presunção de que tratou, aliás, de fazer troça nos seus próprios romances e ensaios, não se abstendo de falar sobre brancos (como em O quarto de Giovanni), com uma coragem que hoje talvez seja difícil de conceber.

As palavras de Baldwin chegam agora a todo o lado sob a forma de citações instagramáveis

Aos detractores da posteridade, James Baldwin deixaria o seu aviso, logo aos 31 anos: “Sei que, de qualquer modo, o momento mais crucial do meu próprio desenvolvimento veio quando fui forçado a reconhecer que eu era uma espécie de bastardo do Ocidente […]”, reconheceu no ensaio “Notas autobiográficas”. “E isto significava que de uma forma subtil, de uma maneira realmente profunda, eu trazia comigo até Shakespeare, Bach, Rembrandt, até às rochas de Paris, à catedral em Chartres, e ao Empire State Building, uma atitude especial. Estas não eram criações minhas, não continham a minha história; poderia procurar nelas, em vão, para sempre, por um reflexo de mim mesmo. […] Ao mesmo tempo, não havia outro património que eu pudesse esperar usar. […] Teria de tornar [esse património] meu.” Atitude muito diferente de abrir mão de quem se é para acomodar esse património.

As palavras de Baldwin chegam ao nosso tempo lavadas pela estética e pela luta presente que a reconfigura, relê e difunde, mas também por aquela que a normaliza — que a naturaliza e a mercantiliza, expurgando-a do seu conteúdo primeiro.

E, contudo, algures, na vastidão anónima da posteridade, brancos, negros, ricos, pobres, gays, héteros, trans, pessoas encontrarão em James Baldwin e nestes livros não um testemunho, mas a sua vida e identidade tornadas problema, interrogação contínua, areia movediça ou corda de trapézio.

O poder transformador da mensagem de Baldwin opera, por isso, em cada um dos seus leitores como um aviso em relação às suas próprias vidas e em relação à forma como o mundo à nossa volta é um corpete irrespirável dos seus dramas individuais. Os seus casais suados, amando-se às escondidas no chão da sala ou em quartos exalantes, os seus anti-heróis deambulando por esquinas sujas cheios de fome, ou condenados à morte, não representam senão a condição afinal tão familiar da maioria de nós, forçados a escolher, em algum momento, entre sermos quem somos e quem podemos ser, atirados para um mundo que conspira contra a nossa felicidade e que é cabalmente indiferente tanto aos nossos encontros como às nossas demandas.

A visceralidade à melancolia

Talvez “o imenso estilo” de Baldwin, aludido por Teju Cole na mesma ocasião, ao reconhecer que este tornava difícil não sermos contagiados pelos seus textos, fosse não um acessório da sua envergadura intelectual, não uma rosa na lapela, mas estritamente o resultado do atrito entre quem Baldwin foi e o mundo que encontrou.

Ler James Baldwin em 2018, e ainda mais fazê-lo pela primeira vez, como farão muitos leitores brasileiros por estes dias, abre a possibilidade de reconhecermos como o mundo muda pouco e como estamos sempre a voltar atrás e a perder os direitos que julgávamos termos conquistado.

Mas, também nessa medida, incita-nos a reconsiderar a forma como respondemos, nas nossas vidas, ao conflito colocado pelas circunstâncias que a certo momento nos recebem e o que, a cada momento, contra e a favor da nossa vontade, vamos fazendo de nós. Se isto fosse pouco, incita-nos a perceber como havemos de aprender a caber na nossa própria pele e como não detestarmos o mundo em redor, quando tudo nos levaria a isso.

Não fosse cortada por uma fina ironia, a música dos seus romances poderia parecer-nos música de efeito, retórica de panfleto. Mas James Baldwin parece ter preferido a visceralidade à melancolia; a coragem ao cinismo; a voz à retórica. As suas obras não resistiram apenas como o testemunho de um sobrevivente que viu morrer os seus amigos, pares e companheiros de luta. Não entraram meramente para o cânone. Resistiram e resistem ao fluxo como atrito não como o canto de um excluído, mas como canção do mundo que persiste: um planeta que, mesmo que possamos destruir, não espera por nós, não nos dá as boas-vindas e não sabemos onde vai parar.

Nota dos editores

Neste texto, foi mantida a grafia vigente em Portugal.

Matéria publicada na edição impressa #18 nov.2018 em novembro de 2018.