As Cidades e As Coisas,

Memórias para carregar

Livro costura relatos de quem viveu ou trabalhou no Complexo do Juquery, uma das maiores colônias psiquiátricas do país, que fechou após 123 anos

06fev2025 • Atualizado em: 18fev2025O debate sobre a memória tem ganhado destaque nos últimos anos, diante de seu potencial reparador de histórias e de alerta do que não pode se repetir em um país erguido sobre a brutalidade colonial. Nesse contexto, lugares que foram palco de violações de direitos como o Hospital Psiquiátrico do Juquery, desativado em 2021, materializam o desafio de lidar com a história sem reproduzir mais violência nem incorrer em apagamentos.

Em 1898, no município de Juquery — nome de uma planta e de um rio da região, na Grande São Paulo —, então recém-dividido pela linha férrea, foi instalado um hospital psiquiátrico. O complexo — cujo primeiro diretor, o médico Francisco Franco da Rocha, anos depois daria nome à cidade que foi crescendo em seu entorno — tinha projeto de Ramos de Azevedo e ocupava um imenso terreno de 600 mil metros quadrados.

Durante a ditadura civil-militar, superlotado, o Juquery chegou a receber mais de 14 mil pessoas — o equivalente a quase um terço da população da cidade de Franco da Rocha nos anos 70 (40 mil habitantes). Eram as indesejadas de uma sociedade que media a “loucura” com base em critérios racistas (o local foi fundado apenas uma década depois da Lei Áurea) e morais de controle social: quem ocupava os leitos da instituição eram pessoas negras, pobres, mulheres consideradas promíscuas, a população LGBTQIA+, pessoas que contestavam o sistema.

Veja também a galeria Juquery e a arte nas brechas

É comum ouvir que do manicômio nasceu a cidade, porque muita gente foi levada forçadamente para Franco da Rocha ou migrou para trabalhar no hospital, mas essa mesma cidade pode ser chão de sementes de luta antimanicomial. O que não pode ser esquecido quando o Juquery fecha as portas?, livro das artistas Cibele Lucena e Flavia Mielnik, é um convite a entrar na construção dura de Ramos de Azevedo para ouvir histórias de quem, nas brechas de um sistema que hierarquiza as pessoas, tateou outros caminhos.

A publicação surge a partir da participação das autoras no Soy Loco por Ti Juquery, festival anual que tem acontecido no complexo hospitalar desde 2018, com atividades culturais e reflexões sobre a história desse espaço que abriga o único museu da cidade, o Museu de Arte Osório César (MAOC). O nome é um reconhecimento ao médico que, também nas brechas, realizou no Juquery um trabalho pioneiro com arteterapia a partir da década de 20, em paralelo ao de Nise da Silveira no Rio, e o espaço guarda esse acervo.

Mais Lidas

Durante a pandemia e diante da notícia de que os últimos moradores do hospital teriam alta, resultado de um longo processo que começou com a reforma psiquiátrica em 2001, as autoras conversaram com um ex-paciente, com gente que trabalhou no local e outras pessoas comprometidas com a luta antimanicomial, partindo da pergunta que dá nome ao livro.

Durante a ditadura, o Juquery chegou a receber mais de 14 mil pessoas, as indesejadas da sociedade

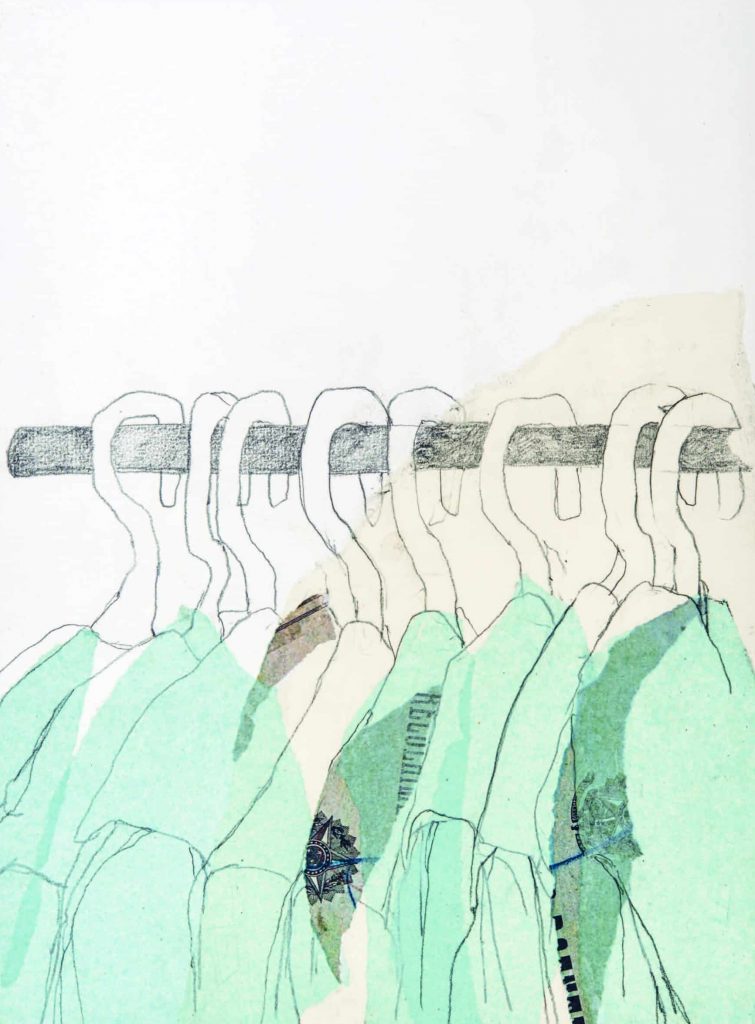

O que não pode ser esquecido quando o Juquery fecha as portas? combina trechos desses relatos com desenhos, gravuras e colagens, buscando criar um diálogo entre imagem e texto. Começa nos levando para dentro de uma sala de costura onde a funcionária Neusa repara as roupas de pessoas internadas no hospital, dando um toque de pessoalidade, inventando moda, a fim de que não andassem “de qualquer jeito”. Nessa pequena sala, havia espaço para a paciente Alzira rodopiar com vestidos coloridos ao som de uma vitrola. Era um momento de felicidade dela, que acreditava ter ido parar no Juquery por “ter ficado preta”. Em um triciclo, Joaquim e Marco Antônio, internos da instituição, passaram a compartilhar lembranças de suas vidas, memórias de infância que não apareciam em momentos mais formais. Joaquim, aliás, passou a desenhar o dia todo no fim do Juquery, quando teve acesso a um espaço sem regras.

Os trechos são curtos mas densos, produzindo imagens marcantes não apenas de frestas de beleza, mas de janelas de horror: dezenas de pessoas espalhadas pelo pátio olhando para o nada, a “captura” de Montanha após tentar fugir do manicômio, os “nãos” institucionais e as tentativas de funcionários de criar outro ambiente. Em uma delas, Patrícia sugere que todos tivessem um armário para guardar seus pertences (como ocorria com algumas pessoas), sem sucesso. Pertences esses que poderiam ser desde um rádio a um papel de embalagem, algo que revelasse um pouco de suas personalidades, tão tolhidas, com mesma hora para comer, tomar banho, mesma roupa, mesmo corte de cabelo — o que nos faz refletir sobre a continuidade dessa lógica em outras instituições.

Nas saídas dos últimos moradores, alguns no lugar há décadas, considerando a importância que a guarda de bens pessoais tinha ali dentro, Neusa e a colega Sueli costuraram malas para que carregassem seus objetos, adicionando peças do bazar local, vislumbrando o começo de uma vida com dignidade. No lançamento de O que não pode ser esquecido quando o Juquery fecha as portas?, Neusa contou receber fotos de antigos pacientes, em suas novas rotinas, e que por vezes ainda faz alguma roupa para eles.

Novas ocupações

A publicação traz também textos do psicólogo Lucas Veiga e do psicanalista Kwame Yonatan Poli dos Santos refletindo sobre o fim da lógica manicomial e sobre como o racismo estruturou o campo da saúde mental no Brasil. Além do museu, restaurado em 2020, e de eventos como o Soy Loco Por Ti Juquery, o complexo hospitalar se tornou, em 2024, sede da prefeitura de Franco da Rocha. Como essas novas ocupações podem lidar com respeito e de forma crítica com a história? O livro é um bom caminho para pensar sobre isso.

As autoras mostram que é justamente nas subjetividades contra as quais o manicômio operou que mora a beleza, no espaço para dançar, andar de triciclo. A publicação mostra, também, como a arte (a narrativa, os desenhos, a edição artesanal) pode colaborar para a reflexão sobre a violência, a partir de outros ângulos, com outras ferramentas. Uma tarefa complexa e multidisciplinar.

Chegou a hora de

fazer a sua assinatura

Já é assinante? Acesse sua conta.

Escolha como você quer ler a Quatro Cinco Um.

Faça uma assinatura anual com até 56% de desconto e ganhe uma ecobag exclusiva!

Entre para nossa comunidade de leitores e contribua com o jornalismo independente de livros.

Porque você leu As Cidades e As Coisas

O rastro da violência colonial

Com crítica sofisticada, Teju Cole usa a arte para refletir sobre desigualdades, memória e os riscos de viver em uma metrópole pulsante

JANEIRO, 2025

Edição Digital

Edição Digital

Impressa + Digital

Impressa + Digital