História,

A guerra é a dúvida

Jornalista italiana desfaz a visão monolítica do Estado Islâmico no Iraque do pós-guerra onde vítimas e algozes se confundem

01abr2022 | Edição #56“Se uma criança explode a si mesma em meio a um grupo de vinte pessoas e quinze morrem, quantas pessoas restam vivas?” Abudi tinha nove anos quando Mossul, então a segunda maior cidade iraquiana, foi ocupada pelo Estado Islâmico (EI) e ele foi apresentado ao método de ensino de matemática dos extremistas. Em março de 2017, em meio à guerra para a retomada de Mossul pelo Exército iraquiano, Francesca Mannocchi encontra o menino varrendo o chão de um restaurante com seis mesas de plástico. “O Estado Islâmico é como um fogo que nos queimou. Eu nunca vou perdoá-los. Nem a eles nem aos seus filhos.” A jornalista pergunta pelos seus sonhos, Abudi responde que não sonha mais. Tem doze anos.

A sobrinha de Asma entra na fila de água no campo de refugiados de Al Jaddah, onde os filhos das vítimas do Estado Islâmico estão destinados a viver com os órfãos dos seus algozes. Já tem duas garrafas cheias quando o soldado pergunta se o seu pai era do EI. Ela confirma. O militar manda que ela jogue toda a água no fosso. “Maldito seja o seu pai, maldito o pai de quem deu à luz a você, vocês são apenas cães.” A menina volta para a barraca aterrorizada, tremendo. “Que culpa nós temos? Nós, mulheres e crianças, viúvas e órfãos, que culpa temos? As crianças não conseguem esquecer. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem esquecer”, revolta-se Asma, viúva de um miliciano.

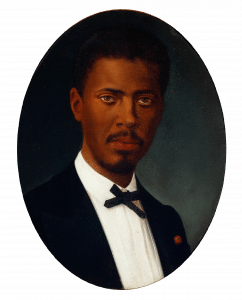

Cada um carregue sua culpa: crônicas das guerras do nosso tempo, da jornalista e documentarista italiana Francesca Mannocchi

Cada um carregue sua culpa: crônicas das guerras do nosso tempo podia ser mais um livro sobre o “monstro monolítico” do Estado Islâmico, mas não é. A jornalista e documentarista italiana Francesca Mannocchi foge das armadilhas, dos estereótipos e das simplificações. Em cada relato sobre o que testemunha em Mossul, durante e após a ofensiva feroz para expulsar o grupo extremista da cidade, a sua sensibilidade e inquietação mesclam-se com uma violência dilacerante e com a culpa de todos nós.

As guerras do nosso tempo

Mannocchi cobre as guerras do nosso tempo: Síria, Afeganistão, Iraque, Gaza, Líbia, Líbano, Egito, Iêmen e está agora na Ucrânia. Autora de seis livros, codirigiu dois documentários: If I Close My Eyes (2016), sobre a geração perdida de refugiados sírios no Líbano, e ISIS, Tomorrow, the Lost Souls of Mosul (2018), sobre os filhos dos combatentes do Estado Islâmico, exibido na 75a edição do Festival de Veneza.

Apesar da violência que explode em cada testemunho, o primeiro livro da jornalista publicado no Brasil é repleto de nuances. Tudo é ambíguo. Não há preto no branco, nem bem contra o mal, nem o dito Ocidente versus o caos. Ela deixa claro o seu ponto de partida. “Não é suficiente encarar o Estado Islâmico como um mal sem apelação cujos militantes são apenas soldados da Jihad agindo em nome de uma interpretação distorcida da religião, diabos perversos, sedentos de sangue que querem corromper a alma dos jovens muçulmanos e destruir o Ocidente, que com o EI não se pode falar.”

Ela fala com quem sofreu o inimaginável com o Estado Islâmico, quem combateu porque quis, quem foi forçado, quem viu o filho morrer ou matar, quem lutou contra os milicianos, quem não pôde fugir, quem nunca se arrependeu, quem viu e se calou, quem não teve outra saída, quem restou. Suas vítimas, seus adversários, suas mulheres, seus órfãos. Não é pouco. “Encarar o Estado Islâmico como um monstro monolítico é útil para a única resposta que o Ocidente soube dar ao terrorismo ao longo dos últimos anos: violência contra violência.

Mais Lidas

O EI surgiu como uma reação às forças de ocupação no Iraque lideradas pelos Estados Unidos. De 2014 a 2017, tinham como bastião Mossul, de maioria sunita, que sofreu toda sorte de abusos por parte das tropas americanas e dos xiitas, na guerra civil que se seguiu à derrubada e à execução do ditador Saddam Hussein, que era sunita. A ofensiva para retomar Mossul durou nove meses. Enquanto as tropas iraquianas e milícias combatiam por terra, os americanos atacavam pelo ar — foram 1.250 bombardeios. O EI perpetrou quase quinhentos atentados suicidas e explosões de carros-bomba, além de deixar minas e explosivos prontos para ser detonados pela cidade em ruínas. O livro começa na primavera de 2017, quando a maior batalha urbana desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a BBC, ainda estava em curso. A linha de frente é a casa do vizinho, a loja da esquina ou a padaria. A narrativa intercala dezenas de depoimentos na primeira pessoa com inquietações, reflexões e provocações da autora.

No campo de refugiados as ‘vítimas podem se tornar mais cruéis que os algozes’ e ‘não há perdão nem compaixão’

A guerra de libertação que ela acompanha se transforma “numa inescrupulosa represália muito mais feroz porque executada com a desenvoltura de quem sabe que sairá impune”. São relatos que parecem sair de Guantánamo ou Abu Ghraib. Só que agora não são mais os militares americanos os autores das torturas, que foram exportadas e terceirizadas. Mannocchi provoca: “Os governos aliados dão os uniformes, o treinamento, o dinheiro. Mas as mãos dos torturadores devem ser dos exércitos locais ou das milícias, dos grupos paramilitares, não importa. São eles que agora fazem o trabalho que o Ocidente não quer mais fazer. Matar e não deixar ninguém para contar”.

“Quem ficou era cúmplice e merece a morte, homens ou mulheres, não importa”, diz o comandante das forças especiais iraquianas. Civis repetem o mesmo mantra: na dúvida, mate. E não absolvem nem as crianças. Se um órfão de um miliciano da organização estiver em um campo de refugiados, ainda pior. Ali as “vítimas podem se tornar mais cruéis que os algozes”. O que Mannocchi nos mostra é que “não há perdão nem compaixão e a punição é disfarçada de justiça”. A única certeza dessa guerra cheia de dúvidas é que ninguém quer salvar essas crianças, desradicalizá- -las, reintegrá-las. Estão condenadas a sofrer uma infância de abusos, morrer ou jurar fidelidade a algum outro grupo jihadista, de que ainda não sabemos o nome, mas que surgirá. Um ciclo dolorosamente vicioso que expõe a culpa de todos nós.

Matéria publicada na edição impressa #56 em fevereiro de 2022.