Crítica Cultural,

Sem samba não dá

Relançamentos e estudos evocam a memória dispersa e

fragmentada de um gênero em permanente transformação

“A voz dorida saía da treva e arrepiava-me a carne. Tentei discernir alguma palavra, inutilmente; só aquilo, o extenso brado lastimoso a avizinhar-se”, escreve Graciliano Ramos ao reconstituir, mais de dez anos depois daquele março de 1936, a viagem entre Maceió, cidade em que vivia, e o Rio de Janeiro, onde passaria uma temporada na prisão, detido pelo Estado Novo.

“Por mais que tentasse, não me era possível distinguir a letra da composição, e isto a valorizava”, anota ele sobre o canto que se erguia nos porões do navio Manaus, onde faltava ar, higiene e dignidade aos homens caçados como inimigos da ditadura Vargas. Ainda intrigado — “apenas me interessava pelo clamor que subia da escuridão” —, o diretor de Instrução Pública de Alagoas já identificara o dono da voz e um sentido mínimo do que ouvia: “Percebi lá embaixo Paulo Pinto a iniciar um samba”.

Até então “em perfeita indiferença, numa resignação covarde e apática”, os prisioneiros, uma massa de gente em sua maioria pobre, que nem sempre conhecia os motivos de ali estar, engrossam a cantoria. E, levados pela música, sofrem o que, aos olhos de Graciliano, parece uma espantosa transformação. “E logo as adesões imprevistas, corpos a levantar-se nas redes”, descreve, “figuras aniquiladas a surgir da noite, espectros ganhando carne e sangue, pisando o solo com firmeza”.

Em pouco tempo se desfazem os temores de que o movimento desencadeasse violenta repressão. Do convés da primeira classe, lado a lado com os soldados numa “espécie de camarote”, passageiros observavam a “singular representação, arranjada sem ensaios” e “começavam certamente a contagiar-se”. Para espanto do escritor, “os indivíduos suspeitosos e hostis vinham aplaudir a violência e o ódio que ferviam no porão. E o tumulto se desenrolava, sob uma chuva quente de louvores”. A “arte” de Paulo Pinto, observa, “nos dava força às almas tristes, aos corpos fatigados. E comovia espíritos indiferentes, arrancava deles a aclamação que estrugia por cima das nossas cabeças”.

Contra o rebaixamento humano

Breve digressão nas quase setecentas páginas de Memórias do cárcere, a cena é extraordinária. Capta com rara precisão o amálgama de sofrimento e altivez, euforia e abatimento, insubmissão e espetáculo que define o samba em sua origem e até hoje o sustenta. Mais do que espantosa criação musical coletiva, em movimento e construção perpétuos, o samba foi o que continua a ser: bandeira de guerra contra o rebaixamento humano, celebração orgulhosa de vitalidade. O “pessoal do porão”, assim cantado por Aldir Blanc e João Bosco — e que um dia já incluiu Graciliano Ramos — segue, firme, na disposição de não se curvar.

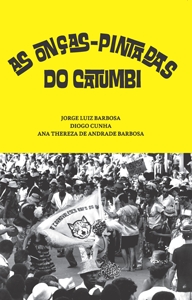

Na roda do samba, de Francisco Guimarães; Zicartola, de Maurício Barros de Castro; As onças-pintadas do Catumbi, de Ana Thereza de Andrade Barbosa, Diogo Cunha e Jorge Luiz Barbosa; e Escola de samba: árvore que esqueceu a raiz, de Candeia e Isnard Araújo

A memória fragmentada e dispersa do samba urbano e sua manifestação mais eloquente, o Carnaval, cintila em quatro livros que, publicados de meados do ano passado para cá, ajudam a acompanhar os movimentos sinuosos entre tradição e permanência, ortodoxia e inovação, novidade e diluição. Na roda do samba, de Francisco Guimarães, o Vagalume, e Escola de samba: árvore que esqueceu a raiz, de Candeia e Isnard Araújo, são reflexões de dentro, do ponto de vista de intelectuais orgânicos que, em seu tempo, buscavam pensar em cima do lance as incertezas do mundo em que viviam. Por outro caminho e de formas bem diversas entre si, o olhar histórico e crítico sobre o mundo do Carnaval e do samba pauta As onças-pintadas do Catumbi, uma história do Bafo da Onça, tradicional bloco carioca, assinada por Ana Thereza de Andrade Barbosa, Diogo Cunha e Jorge Luiz Barbosa, e Zicartola, em que Maurício Barros de Castro evoca os dias de glória do bar e restaurante que, às vésperas do golpe militar de 1964, foi palco de um dos encontros decisivos entre morro e asfalto.

Tradição e diluição

Na roda do samba é essencial. Noventa anos depois de lançado, em 1933, marca a estreia da Serra da Barriga com uma edição à altura de sua importância, organizada e anotada por Leonardo Affonso de Miranda Pereira, historiador que há tempos se dedica à obra dispersa de Francisco Guimarães (1878-1947). Sobre ele, o Vagalume, escrevi aqui em 2021, ainda sem dispor de todas as informações biográficas do precioso posfácio de Pereira. Repórter das madrugadas e cronista carnavalesco, Vagalume foi dos poucos negros de destaque em sua profissão e dos pouquíssimos a combater, sem meias-palavras, o branqueamento inseparável do encontro dos artistas populares com o mundo do disco e, a partir dos anos 1920, do rádio.

Mais do que espantosa criação musical coletiva, o samba é bandeira contra o rebaixamento humano

Suburbano como Lima Barreto, Vagalume circulava intensamente na “roda do samba”. Era figurinha fácil nos quintais e terreiros em que, na Pequena África, como ficaria conhecida a região de grande concentração afrodescendente no Centro do Rio, ergueu-se a discreta e permanente revolução representada pelo samba urbano — na música e além dela. Vagalume foi, portanto, testemunha privilegiada de como uma população lançada à própria sorte reinventaria sua existência e, com ela, a de todo um país.

Vagalume combina um sentido moderno de jornalismo, atilado ao registro factual, com ponderações críticas quase sempre mercuriais na delimitação da “roda do samba”. Mais do que contar a história do gênero ou, como na segunda e preciosa parte do livro, mapear a ocupação dos morros cariocas e suas relações com a música, ele pretende traçar a linha que separa o samba e os sambistas tidos como autênticos dos que seriam diluidores e oportunistas — “dar o nome aos bois e provocar o estouro da boiada”. Para ficarmos no essencial, Sinhô é indisputável como “rei do samba”, e Francisco Alves, sua nêmesis. Useiro e vezeiro em comprar parceria nas composições pelas quais se tornaria um ídolo popular, Chico Viola é a encarnação dos “sambistas industriais” que Vagalume deplora.

Nas ruas da cidade

Nas décadas seguintes, a dinâmica da chamada indústria cultural atenuaria o apocalipse antevisto por Vagalume, possibilitando novos e legítimos arranjos para a roda do samba. De um ponto de vista político mais amplo, o reconhecimento ambíguo dos sambistas pelo Estado — e sua ostensiva cooptação — não lhes seria inteiramente favorável. A partir da década de 40, sucessivos planos urbanísticos arrasaram fisicamente o coração da Pequena África. A praça Onze e seu entorno imediato desapareceram do mapa para dar passagem à avenida Presidente Vargas. E parte do Catumbi, bairro adjacente a ela, sofreu duros golpes. A partir dos anos 50, duas séries de demolições varreram a trama de ruas da vizinhança para dar passagem a inóspitos viadutos de acesso ao Santa Bárbara, túnel que liga a região portuária à zona sul da cidade. E, no início dos 80, um novo bota-abaixo, este com nota de sinistra ironia, preparou a Marquês de Sapucaí para a construção do Sambódromo, o palco por excelência do carnaval-espetáculo.

Foi nas ruas de um Catumbi já em obras que desfilou pela primeira vez um cortejo inusitado, formado por homens que, embrulhados em tecido estampado como pele de onça, batucavam latas. A fantasia improvisada era a preferida de Tião Marceneiro, morador local que até então caía na folia assim vestido, solitário, na tradição hoje rara do “bloco do eu sozinho”. No Carnaval de 1957, registra As onças-pintadas do Catumbi, o grupo já era uma alcateia, batizada Bafo da Onça em alusão à temperatura ambiente do Monteiro, botequim onde foi fundada a agremiação que chegaria a ter uma sede na vizinhança — também varrida pelo urbanismo da destruição.

Sucessivos planos urbanísticos arrasaram fisicamente o coração da Pequena África

A partir de então, era impossível imaginar o Carnaval de rua do Rio sem as multidões do Bafo da Onça — que, além da fantasia inconfundível, marcavam presença pelo barulho de tamancos batidos no asfalto. O surgimento, em 1963, de outro dos chamados “blocos de embalo”, o Cacique de Ramos, tornaria a festa mais esfuziante — e também mais intricada: o encontro dos dois grupos nas ruas do Centro terminava invariavelmente em grossa pancadaria.

Em 2023, ao homenagear Zeca Pagodinho, a Grande Rio promoveu na bateria uma reconciliação simbólica entre os blocos suburbanos: metade dos ritmistas vinha fantasiada de Bafo; a outra, de Cacique. Ambos, aliás, continuam saindo às ruas. O Cacique, que não sofreu tantas intempéries e mantém a quadra que viu nascer o grupo Fundo de Quintal, segue impávido. E o Bafo sobrevive graças à paixão das onças remanescentes.

Sala de recepção

Na rua da Carioca, a poucos metros da avenida Almirante Barroso, onde os dois blocos continuam a bater ponto todo Carnaval, uma discreta placa dá conta de que, no sobrado do 53, funcionou o Zicartola. Inaugurado no fim de 1963, o restaurante foi por quase dois anos a sala de recepção do primeiro casal da Mangueira. Exímia cozinheira, Zica comandava as panelas; Cartola, um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos, recebia os amigos num pequeno palco em que Clementina de Jesus, Zé Kéti, Elton Medeiros e Aracy de Almeida eram presença constante. Na plateia não menos estelar, artistas do porte de Dorival Caymmi, Tom Jobim e Nara Leão viam nascer novos talentos, como Paulinho da Viola, e reencontravam bambas do porte de Ismael Silva -— que, a exemplo do próprio Cartola, até então vivera em relativo ostracismo depois do intenso sucesso nos anos 30.

Reunindo depoimentos de frequentadores e, nesta que é a terceira edição de Zicartola, uma iconografia preciosa, Maurício Barros de Castro dá conta do sentido amplo do ambiente de “intensa movimentação artística e ideológica”. O Zicartola foi lugar de militância em muitos sentidos, sendo o mais evidente pela concentração dos intelectuais brancos de esquerda, então engajados na chamada cultura popular, que ali encontravam um refúgio seguro para a perseguição que se intensificaria com o golpe. Numa dimensão menos óbvia para o momento, a casa desempenhava papel ostensivamente político ao dar protagonismo para artistas negros que tinham sido deixados de lado pela indústria da música e do entretenimento, àquela altura fascinada por banquinhos e violões. O salão modesto, que encerrou as atividades em maio de 1965, representava, por si só, a implosão do clichê da cidade branqueada e paradisíaca, tal qual vista do litoral.

Herança afro-brasileira

“Para se falar em samba temos que falar em negro, para se falar em negro temos que contar sua árdua luta através de muitas gerações, erguendo seu grito contra o preconceito de raça e de cor herança da escravidão”. A primeira frase de Escola de samba: árvore que esqueceu a raiz, raridade agora reeditada pelo selo Carnavalize, sintetiza o inequívoco princípio de seus autores. Antônio Candeia Filho (1935-1978), compositor sublime, uniu-se ao professor Isnard Araújo (1939-2017), portelense histórico, para, a princípio, escrever uma história circunstanciada da escola nascida no subúrbio de Oswaldo Cruz. Distribuíram questionários, entrevistaram gente. Lançado em 1978, ano em que Candeia morreria, aos 43 anos, o livro é, em primeiro lugar, um memorial da fundação da Portela. A partir da escola, explica didaticamente como funciona — ou deveria funcionar — uma agremiação, das alegorias ao samba-enredo. Mas, como indica o título judicioso, informação histórica é aqui acompanhada de vigorosa argumentação crítica.

Candeia é figura tutelar — conforme anota Sérgio Cabral no prefácio à primeira edição, ele “promove, protesta, sugere e estimula”. Três anos antes do lançamento de Escola de samba, havia fundado a Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo, dissidência da Portela e, sobretudo, da cultura do Carnaval cada vez mais espetacularizado e distante de quem faz a escola. Uma dissidência amparada em discurso arraigadamente racializado, com referências a Edison Carneiro, Abdias do Nascimento e até James Baldwin, na muito citada declaração do escritor para a revista Time que vale tanto para os Estados Unidos dos anos 60 como para Brasil de hoje: “Neste país, ser negro, e relativamente consciente, é estar em contínua revolta”.

A Quilombo botava em prática a necessidade de reconciliar o amplo e variado universo do samba a “sua cultura própria com raízes no afro-brasileiro”. Era preciso, argumentam os autores, dimensionar o efeito, nas escolas de samba, do que chamam de “infiltração da classe média” e promover uma ampla reeducação tanto dos componentes tradicionais quanto dos recém-chegados. Encerrada com a morte de Candeia, a Quilombo tinha a adesão entusiasmada de intelectuais como Lélia Gonzalez e artistas da excelência de Wilson Moreira e Nei Lopes, este último de trajetória incomum, brilhante, em música, ficção, ensaio e pesquisa histórica.

Da Pequena África ao Sambódromo, o samba não teve vida fácil. E, como atestam Vagalume a Candeia, tampouco facilitou a vida de quem tentou simplificá-lo. Se hoje faz pouco sentido a ideia de uma pureza de origem, desde sempre impossível ou mesmo desejável de se encontrar ou recuperar, continua sendo necessário, de tempos em tempos, refletir sobre a trajetória formidável dessa invenção a muitas vozes. Da distância das arquibancadas ou do meio do bloco mais mambembe, são infinitas as combinações e arranjos entre o que muda e permanece, entre a reverência ao passado e a anarquia essencial do presente. O pessoal do porão sempre soube. E, faz pouco tempo, Caetano Veloso relembrou: sem samba não dá.

Matéria publicada na edição impressa #78 em fevereiro de 2024.

Porque você leu Crítica Cultural

Elogio da sombra

Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil

JUNHO, 2025