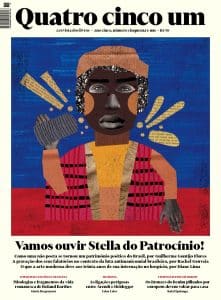

Crítica Cultural,

O Rio que não passou

Vagalume deixou a crônica essencial da cidade subalterna que foi e é a essência de um Rio de Janeiro longe do carioquismo

28out2021 | Edição #51“Pago 50 mil cruzeiros pelo livro Na roda do samba, de Vagalume”, dizia o anúncio no Correio da Manhã em 27 de agosto de 1967. “É para escrever um livro sobre a música popular brasileira”, justificava-se o ansioso comprador, que procurava ainda “discos velhos (de preferência do tempo do gramofone), jornais de modinhas antigos, partituras, livros sobre Francisco Alves, Carmem Miranda, Patápio, Zequinha de Abreu”. Os interessados podiam ligar para 26-6974 — número em que atendia José Ramos Tinhorão.

Àquela altura, o nome de Francisco Guimarães, o Vagalume, só fazia sentido para poucos. Indiscutível item de colecionador — nem o mais minucioso pesquisador da música brasileira tinha acesso à edição da Tipografia São Benedito —, Na roda do samba era uma espécie de excentricidade. No que seria seu único livro, um relato imperfeito e descosturado publicado em 1933, o repórter e cronista narra a formação do samba urbano carioca, o surgimento dos primeiros astros vindos das classes populares e o processo do que ele via como sua decadência.

A visão um tanto caturra, em nada estranha aos posteriores eflúvios tinhorânicos, vinha da percepção de que, integrado ao circuito do rádio e do disco, o samba perdia autenticidade. A novidade é que Vagalume não parava por aí: para ele, mercantilização vinha acompanhada de branqueamento, o que estava longe de ser trivial entre intelectuais que lhe foram contemporâneos. Um dos raros negros das redações de sua época, Vagalume foi um dos pouquíssimos a ter proeminência e cultivar um ponto de vista racializado muito antes de o termo existir.

Nos mesmos anos de glória de João do Rio, Vagalume também fez incursões no chamado “submundo” da boemia pé de chinelo, das ruas, dos terreiros e das favelas. Mas, diferentemente do autor de A alma encantadora das ruas, passava longe do exotismo ao dar a ver, nas brechas da cidade oficial, branqueada e europeizada, a cidade real, preta e, nas palavras de Lima Barreto, assemelhada a uma “aringa africana”.

Mais Lidas

Morador da Piedade, subúrbio próximo a Todos os Santos, onde Lima vivia em sua “Vila Quilombo”, Vagalume compartilhava com o autor de Recordações do escrivão Isaías Caminha o partido dos mais pobres e menos brancos, mas não o cultivo literário ou o temperamento reservado. “O que me falta em flores de retórica, sobra em informações bebidas em fontes autorizadas e insuspeitas”, escreveu aquele que seria sagrado como o “decano” dos cronistas carnavalescos.

Nascido Francisco Guimarães em torno de 1877 (não há segurança sobre a data), Vagalume morreu, isso é certo, às vésperas do Carnaval de 1947, em janeiro, por volta dos setenta anos. Dele, há pouco a ler. Na roda do samba foi reeditado em 1978 pela Funarte e circula em precárias versões piratas. Ecos noturnos (Contracapa) saiu em 2018 reunindo a coluna de mesmo nome que manteve em 1904 em A Tribuna. Caprichada, a edição tem organização, apresentação e notas dos historiadores Mariana Costa e Leonardo Affonso de Miranda Pereira, este um dos mais dedicados estudiosos de sua obra. O resto está disperso pela imprensa da época.

Vagalume cultivou um ponto de vista racializado muito antes de o termo existir

No Jornal do Brasil, onde começou a carreira, Vagalume foi titular da “Reportagem da madrugada”, uma espécie de preâmbulo aos “Ecos noturnos”. Tornou-se popular como autor e, em folhas menos bem-afamadas, personagem. “Saí afobado e quem havia de ver? O Vagalume, acompanhado de uma preta mina, conversando no Passeio Público”, escreve Morcego em O Rio Nu, dando conta de que a dupla desaparecera “em alguma casa a ser demolida” para a construção da Avenida Central. No mesmo periódico fescenino, outro cronista de nome sugestivo, Vagabundo, anota: “Bati depois com os ossos no Largo do Paço e aí dei de fuças com o Vagalume das rondas noturnas, cabra muito mais malandro do que eu”. Aos redatores do Malho, nosso personagem inspirava versos: “Não digam que a alguém ofenda/ Nem que injustiças consume,/ Nas verdades que desvenda,/ O terrível Vagalume”.

Para jornalistas que, como ele, trocavam os ornamentos beletristas pelo papo reto da reportagem, a rua era a prova dos nove. Por isso, Vagalume consagrou tanto gigantes como Pixinguinha e Sinhô como uma turma que sobrevive na evocação extraordinária de seus nomes: Cuba da Flor do Abacate, Marinho que Toca, Aimoré, Arlindo Apóstolo, Ernani Sabiá, Teodoro Massada, Galdino Cavaquinho e, dentre muitos outros, José Cupertino Corrêa de Pinho, “que comprou em leilão o balão de José do Patrocínio”. Além disso, ampliou generosamente o perímetro do interesse pela cidade, circulando pelos subúrbios e pelos morros — os mais importantes evocados na segunda parte de Na roda do samba: Favela (hoje Providência), São Carlos, Mangueira, Salgueiro, Querosene.

Roda do samba

A chamada “roda do samba” é a teia que se forma na geografia da “África em miniatura”, termo que Heitor dos Prazeres usou para definir a região do Centro dominada pela presença afro-brasileira. Trata-se de território simbólico, mais ou menos delimitado ao mar pelo Cais do Valongo, o maior porto do comércio escravista das Américas e que avança pela Saúde e pela Gamboa, tendo na Praça Onze sua capital e no Estácio sua fronteira mais nítida rumo ao subúrbio.

Ali nasceram os ranchos, brilharam as primeiras escolas de samba e, sobretudo, inventou-se o samba urbano. Na casa de Tia Ciata — personagem titânico, que Vagalume chama de “Asseata” — as festas intermináveis viram nascer os versos que Donga compilou, em 1917, no primeiro samba gravado, “Pelo telefone”. É a partir daí, quando o samba ganha a cidade pelas partituras, ondas do rádio e discos, que Vagalume assume o papel de guardião de sua origem social, cultural e racial.

Ao escrever, por exemplo, sobre Eduardo das Neves, compositor, cantor e artista circense, homenageia-o como o “Diamante Negro”, “saudoso artista negro, que tanto honrou a raça a que me orgulho de pertencer”. Donga, o “precursor da indústria do samba”, correu o mundo, “mas, ao que parece, resolveu dormir sobre os louros, depois que esticou o cabelo”. João da Baiana, assim como Donga e o célebre Caninha, tem a legitimidade de berço, “porque conhece muito, confunde quase sempre aqui o que ouviu e aprendeu no tempo de garoto, com as originalidades que pretende lançar nos discos de vitrola”. Sinhô, o Rei do Samba, é irretocável por seu talento e, também, por manter-se “fervoroso adepto da religião africana”.

Vagalume sabia bem do que falava quando, em 1929, assinou a série “Mistérios da mandinga” na Crítica, o jornal sensacionalista de Mário Rodrigues, pai de Nelson Rodrigues. Ainda que cedendo de alguma forma ao apelo popularesco, Vagalume registrava com vivacidade os movimentos dos principais terreiros da cidade e suas relações com o poder. Comete imprecisões e confusões sobre origens dos cultos, como destaca a historiadora Juliana Barreto Farias em um ensaio dedicado à série. O mais importante, no entanto, é a incorporação, com o mínimo de folclore inevitável, de nomes de importantes lideranças religiosas, como João Alabá e Assumano Mina do Brasil, à história da cidade e do Brasil.

As revisões críticas que nos anos 1980 começaram a tirar do ostracismo um João do Rio ainda estão por fazer o mesmo por Vagalume. Trata-se de autor mais lacunar e disperso, menos preocupado com a própria posteridade do que com o zigue-zague das ruas e a impermanência dos encontros. Sua herança é a crônica de uma cidade subalterna desde sempre fiadora do vigor e da identidade da cidade oficial. Sem esse Rio de Janeiro negro até hoje posto em segundo plano pelo carioquismo de almanaque, o Rio não seria o que foi ou é.

Matéria publicada na edição impressa #51 em novembro de 2021.

Porque você leu Crítica Cultural

Elogio da sombra

Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil

JUNHO, 2025