Teatro,

Zé Vale-Tudo

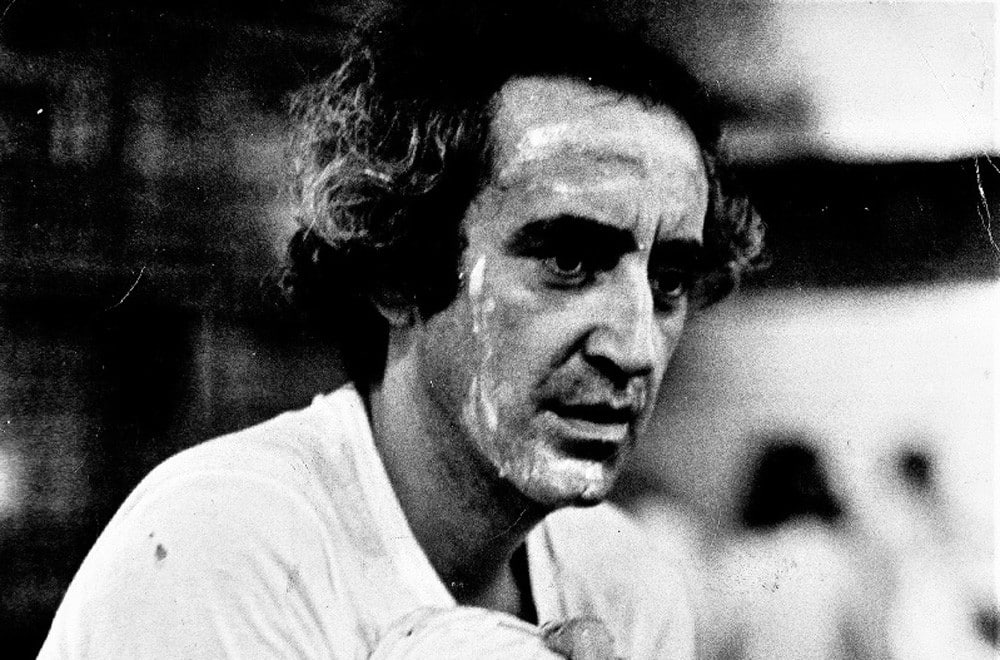

Em texto de 1969, jornalista recapitula o brilhantismo de José Celso (1937-2023) e a montagem de Galileu Galilei

06jul2023 | Edição #71Aos nove anos ele disse palavrões para a empregada e recebeu como castigo uma porção de pimenta na boca. Aos trinta anos ele fez seus atores improvisarem palavrões e gesticularem obscenamente para o público e recebeu como castigo a visita de terroristas do CCC (Comando de Caça aos Comunistas), que depredaram o teatro onde era levada Roda viva. Os castigos não adiantaram. “Ele hoje espalha palavrões pelo país todo”, diz Dona Lina, a mãe de José Celso Martinez Corrêa.

Os palavrões do menino quieto mas desbocado, de Araraquara, São Paulo, transformaram-se na arte e no estilo malcriado do diretor de teatro mais discutido do país. Ele dá os últimos retoques no seu novo trabalho, Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, “uma história do tempo em que a verdade era subversão”. O telefone do Teatro Oficina, em São Paulo, toca quase todos os dias e a mesma voz adverte: “Vamos quebrar vocês de novo”. José Celso conseguiu, pela violência, que o teatro voltasse a despertar paixões.

Que é isso?

“Os olhos verdes de Chico Buarque boiando como dois ovos numa posta de fígado cru”. José Celso não pôs em prática esta sua receita para os cartazes de Roda viva, mas foi muito além dela na encenação do texto de Chico Buarque de Hollanda. A plateia ria constrangida com o que estava no palco: atores e atrizes com malhas colantes, deitados uns sobre os outros, não perdiam tempo em dirigir à plateia todos os tipos de convites e insinuações. Os atores corriam e pulavam, gritavam e riam alto, saíam do palco e sentavam no colo dos espectadores.

‘Roda viva’ fez de José Celso o mais louco e pornográfico de todos os diretores do Brasil

No Rio, 26 mil pessoas pagaram 170 mil cruzeiros novos para participar desta experiência que um crítico chamou de “curra em dois atos”. Em São Paulo, antes e depois do ataque ao teatro, em julho passado, as cifras foram ainda maiores. Apesar das casas lotadas, muita gente não gostou. O ator Oswaldo Loureiro achava que aquilo era “teatro fascista” e a deputada Conceição da Costa Neves, líder de uma fracassada campanha para proibir o espetáculo, suspirou: “Chico é um jovem romântico que sempre ocupou um lugar no meu coração envelhecido”. Do que ela não gostava mesmo era do trabalho do diretor: “Todos nós sabemos que existe o coito. Não é preciso repetilo no palco”. De onde teria saído uma tragédia como essa, em que um romântico cantor violeiro de repente partia de lança em punho contra o seu público, atacando-o quase a pedradas? Da cabeça de José Celso. Solidário com o seu diretor, nem por isso Chico pôde impedir que atribuíssem ao outro o que ele mesmo queria dizer.

Xingar, desnudar

Mais Lidas

José Celso já era considerado um dos melhores diretores do Brasil (principalmente depois de Pequenos burgueses, em 1963, e Andorra, em 1965) quando O rei da vela, em 1967, fez dele “o mais atrevido e brilhante”, e Roda viva, em 1968, “o mais louco e pornográfico”. Todos os adjetivos explicam bem a evolução de sua obra. Pequenos burgueses foi chamado de “espetáculo perfeito” por quase todos que o viram — incluindo os pequenos burgueses —, e por isso, no começo do ano passado, José Celso estava procurando algo mais eficaz.

Em Galileu Galilei está a exigência de Brecht, que pedia um distanciamento não apenas entre o espectador e o público (recusava-se a envolver o público emocionalmente), mas também entre ator e personagem. O ator deve interpretar criticamente o seu papel, isto é, Cláudio não deve “ser” Galileu, mas um ator “sendo” Galileu. “E Cláudio dá exatamente essa impressão”, comenta um seu colega de palco, “É um homem brincando com o instrumento de representar, que é ele mesmo”. Renato Borghi, que faz o papa na peça, diz que qualquer ator do mundo ficaria apavorado com a responsabilidade de ensaiar o papel de Galileu em um mês, como Cláudio fez. “É impressionante a calma dele. Cláudio é um dos raríssimos atores brasileiros que têm método de trabalho”.

Da pintura ao palco

Galileu pode ter sido um sonho de onze anos para Cláudio Corrêa e Castro, mas o teatro é uma realidade para ele desde 1954, quando fez um teste para Nossa cidade, de Thornton Wilder, no Rio, e ganhou o papel principal. Antes disso quis estudar pintura, mas foi estudar medicina porque o pai achava que pintar não é profissão. Aguentou só dois anos de medicina e acabou se formando pela Escola Nacional de Belas Artes. Lembra ele: “Passei dois anos na Europa estudando museus e vendo pintura, estudando pintura e vendo museus”. Quando voltou, não sabia o que fazer.

José Celso conseguira verba para montar o seu velho sonho, Galileu, mas não tinha quem fizesse o papel

“Ele nunca deu sinais de que seria ator”, conta Nathália Timberg, sua colega na Escola de Belas Artes, hoje ao seu lado no elenco da telenovela A muralha. Mas em 1955, quando tinha um atelier no Rio com o gravador Marcelo Grassmann e o escultor Francisco Stockinger, Cláudio estava decidido a fazer teatro. “A pintura me ajudou muito na confecção de cenários e na direção de peças.” Cláudio estudou direção com Adolfo Celi e durante muito tempo fez papéis de “pai de família” e “tio compreensivo”, por causa do físico.

Em Os fuzis da senhora Carrar, de Brecht, ele mudou tudo, no papel de um revolucionário da Guerra Civil Espanhola. Em 1962, excursionando pelo Paraná com Fernanda Montenegro e Fernando Torres, do “Teatro dos Sete”, foi convidado a dar um curso e aceitou no começo do ano seguinte, para ficar algumas semanas. Ficou seis anos.

Como gira

Da primeira peça que montou no Paraná com alunos do seu curso, Um elefante no caos, de Millôr Fernandes, em 1963, até a última, Oh, papai, pobre papaizinho, mamãe te pendurou no armário e eu estou tão tristinho, de Arthur Kopit, em 1968, Cláudio dirigiu dezessete peças — inclusive A megera domada, de Shakespeare, que levou ao Theatro Municipal do Rio, deu muitos cursos de teatro; casou-se com sua aluna, a atriz Ileana Kwasinski; e saiu de lá com a mulher, um filho de quatro anos e um carro DeSoto modelo 1953. Foi ganhando 200 mil cruzeiros velhos — um bom salário na época — e saiu com 1.200 novos, depois de ajudar a formar a Associação de Profissionais de Teatro do Paraná, primeiro estado, fora Guanabara e São Paulo, a ter teatro profissional.

“Quando cheguei a Curitiba”, diz ele, “dava-se uma média de setenta espetáculos por ano para um público de cem pessoas por espetáculo. Quando saí, estávamos dando uma média de 260 espetáculos para cerca de trezentas pessoas por vez”. Veio para São Paulo em outubro do ano passado, trabalhar na telenovela A muralha, onde faz o papel de um rico português contrabandista do século 18 (é uma telenovela histórica tirada do romance de Dinah Silveira de Queirós). Na novela ele se destaca mais pelo físico, compõe um tipo e não um personagem, comum em telenovela. Cláudio foi ao Teatro Oficina conversar com Fernando Peixoto (que estava dirigindo O poder negro) e disse que, se aparecesse algum papel, ele estava disposto a trabalhar. José Celso conseguira verba para montar o seu velho sonho, Galileu, mas não tinha quem fizesse o papel. Não conhecia Cláudio e fez um teste com ele. Em cinco minutos de leitura, José Celso mandou-o parar e falou: “Achei. Podemos começar os ensaios”.

Claudio diz que se identifica muito com o personagem e andou lendo muita coisa sobre Galileu por conta própria. “Quando leio uma peça, rapidamente faço uma análise mental do texto, em termos de personagem. Em seguida eu me coloco física e mentalmente de acordo com o que acho que o personagem estaria pensando naquele momento. Assim fica muito mais fácil”. O que pensa Galileu? Ele queria provar que a Terra não é o centro do universo, que gira em torno do Sol e que a Lua não tem luz própria. Mas não pensa sempre nisso: pensa em conseguir melhor salário como professor, pensa nas garrafas de vinho, pensa que a morte nas fogueiras da Inquisição deve doer muito. Alguns críticos acusaram Cláudio de ter tornado simpático demais um personagem que tinha muito mau caráter, e Cláudio acha isso possível.

Questão de método

“Ser ator é como ser marceneiro, mecânico ou tecelão”, diz Cláudio. “É preciso estudar e aprender. Nós ainda consideramos o teatro como uma espécie de coisa mágica feita por gente bem aventurada, os atores, como se Deus baixasse uma vara de condão na cabeça de alguns escolhidos seus”. Cláudio é contra a ideia de que o ator brasileiro é “improvisador, com uma imaginação fora do comum”. “Eu odeio a palavra improvisação. Ela está matando tudo no Brasil, inclusive o futebol” (Cláudio torce pelo Flamengo e pelo Santos).

Que fazer? “Estudar, já temos boas escolas. Mas, além de escolas, temos muito pouca coisa mais. O sujeito com um pouco de talento é pego a laço para todo tipo de trabalho. Nosso trabalho vai ficando seco, fatigado, opaco. É natural”. Depois do espetáculo de Galileu e da gravação da telenovela, Cláudio está exausto: “Pulo e grito feito macaco, apesar do meu corpo. Mas quando termino o dia, deito e não abro a boca até a hora de voltar a proclamar que a Terra gira”.

Matéria publicada na edição impressa #71 em julho de 2023.