Teatro,

Ninguém prevê o desastre

Dramaturgo põe em cena personagens reais — jornalistas, banqueiros, autoridades e até a si mesmo — em peça sobre a crise financeira de 2008

12jan2020 | Edição #30 jan/fev.20Pane sistêmica. Parada cardíaca do capitalismo. Explosão de uma supernova. Eis alguns dos superlativos usados por atores da crise financeira de 2008 para descrever o caos disseminado entre banqueiros, investidores, governos e autoridades reguladoras do mercado pelo anúncio da falência do banco americano de investimento Lehman Brothers, em 15 de setembro daquele ano.

Analisando em retrospecto, porém, essas mesmas figuras reconhecem que a síncope do capital nada teve de um golpe de teatro — um acontecimento imprevisto que detona reviravoltas na intriga. Os sintomas da fragilidade do sistema se multiplicavam, como expõe a peça O poder do sim (2009), do inglês David Hare, que sai no Brasil com tradução esmerada de Clara Carvalho.

No Reino Unido, a cúpula da autarquia responsável por fiscalizar o setor de serviços financeiros adotava abordagem dócil, “de cooperação”, nas palavras de seu ex-presidente. O governo trabalhista (centro-esquerda) não tinha a menor intenção de se indispor com a turma da resplandecente City, que chegou a responder por 9% do pib — e, ainda mais importante, por 27% dos impostos recolhidos.

A isso se somava a húbris do chefe do Banco Real da Escócia, Fred Goodwin, impulsionada pela hipertrofia da instituição: ao ser resgatado pelo governo, em outubro de 2008, o bre tinha ativos da ordem de 1,9 trilhão de libras, mais do que o pib do país naquele ano. Desmedidamente confiante, e contra todos os conselhos, Goodwin comprara doze meses antes o radiativo abn Amro, banco holandês atolado em dívidas.

Nos Estados Unidos, a combinação do boom de empréstimos hipotecários com o laxismo na classificação dos riscos dessas transações por agências especializadas (na prática, a aprovação de crédito para pessoas sem trabalho, renda ou bens) criou a proverbial “tempestade perfeita”. As dívidas dos bancos eram fatiadas e recicladas como ativos, cuja venda abria caminho para novos empréstimos. Ou seja, o microcosmo dos serviços financeiros era uma caixa-forte sem fundo, assistia a uma ilusória inundação de dinheiro — que só escamoteava um arrolamento de dívida ao infinito.

Em Londres como em Washington, todos davam de ombros para a regra herdada do crash de 1929: um terço em dívidas, dois terços em capital próprio. Aferrado à convicção de que seu país era “grande demais para quebrar” (too big to fail), o então presidente americano, George W. Bush, fazia o governo contrair empréstimos vultosos para financiar operações militares severamente contestadas por aliados. Ex-império e antiga colônia acreditaram na infalibilidade de modelos matemáticos que supostamente eliminavam riscos e na buena onda de um crescimento mundial longevo (quase vinte anos) com inflação baixa (cortesia da mão de obra barata da China).

Mais Lidas

O primeiro alerta, porém, veio mais de um ano antes da quebra do Lehman Brothers: em agosto de 2007, o sistema financeiro viveu um episódio de catatonia. A engrenagem que maquiava dívidas, transformando-as em ativos reluzentes, emperrou quando uma desconfiança difusa entrou no circuito. Os bancos temiam só ter papéis podres na mão. Cabreiros, pararam de emprestar, gerando uma crise de liquidez.

Todos esses apontamentos e apartes didáticos estão reunidos em O poder do sim, que não à toa tem como subtítulo Um dramaturgo procura entender a crise financeira. Forma e fundo aqui se dão as mãos. O que Hare faz é recortar e montar entrevistas com banqueiros, investidores, acadêmicos, jornalistas e ex-diretores de órgãos de controle do mercado sobre as raízes do colapso.

No texto metalinguístico, ele surge como O Autor, um leigo que serve de “escada” para que os sabatinados desfiem seu patoá de subprimes, private equities, hedge funds e demais opacidades da novilíngua “farialimer”. Já de saída, os personagens tentam se aproveitar da aparente ignorância do dramaturgo acerca do tema para dar o tom da peça em devir. Querem apontar vilões (o ex-premiê britânico Gordon Brown, o ex-chefe do Tesouro americano Alan Greenspan ou o banqueiro Fred Goodwin?), palpitar sobre o gênero da obra (tragédia grega, tragédia shakespeariana, teatro do absurdo) e quase sempre salvar a própria pele (“não vá escrever uma peça em que os banqueiros são uns merdas; vai dizer o que todo mundo já pensa mesmo, e a peça vai ficar bem chata”, tasca um deles).

Soberba dos executivos

Hare se mantém imparcial durante a primeira metade da peça, mas deixa ver aos poucos sua contrariedade em relação à alienação e à soberba dos tubarões do capital, que, como define uma repórter do Financial Times, tomam-se por luminares tocados pela graça pelo simples fato de terem renda cinquenta vezes superior à de quem vive fora de sua bolha.

Assim, impacienta-se com a falta de arrependimento de quem fez peripécias à beira do abismo financeiro aproveitando-se da pouca legibilidade do sistema para observadores externos (“ninguém entendia essas coisas, só vocês”) e reedita a pergunta exasperada da rainha Elizabeth 2ª a um grupo de notáveis da London School of Economics: “Ninguém percebeu o que estava prestes a acontecer?”. Ao fim, Hare conclui que a exuberância fake dos frutos de árvores isoladas cegou os atores do mercado para a vulnerabilidade da floresta. Os sinais, eles, estavam lá havia anos (“muita ganância, pouco medo”, na fórmula do diretor de uma companhia hipotecária).

Esta não foi a primeira vez que Hare, uma das figuras de proa do teatro britânico desde o fim dos anos 1970, debruçou-se sobre a memória oral de um episódio histórico. Conhecido como verbatim, o procedimento dramatúrgico do qual ele é entusiasta consiste em costurar entrevistas, discursos e falas públicas (como depoimentos a comissões parlamentares), documentos oficiais e excertos de cartas e diários — às vezes acrescidos de recriações ficcionais de reuniões palacianas, por exemplo — para reconstituir com o máximo possível de precisão o caldo sociopolítico e econômico que engendra as grandes convulsões do nosso tempo. Assim, entram em cena figuras como o magnata húngaro George Soros, Alan Greenspan, então presidente do fed, o banco central americano, e até mesmo a ex-funcionária do Lehman Brothers Masa Serdavic, que ganhou as primeiras páginas dos jornais com a foto em que aparece saindo do banco carregando uma caixa de papelão com seus pertences — ela ajudaria Hare na pesquisa e nas entrevistas necessárias à elaboração da peça.

Nos mesmos moldes, o autor já investigou as circunstâncias que conduziram à invasão do Iraque, em 2003, por tropas anglo-americanas (em Stuff Happens) e a privatização das ferrovias pelo governo britânico no começo dos anos 1990 (em The Permanent Way). Em formato menos objetivo, mirou instituições vetustas de Albion, como a Igreja Anglicana (Racing Demon), o sistema judicial (Murmuring Judges) e os partidos políticos, especialmente o Trabalhista (The Absence of War), o que fez dele um dos porta-estandartes do teatro político.

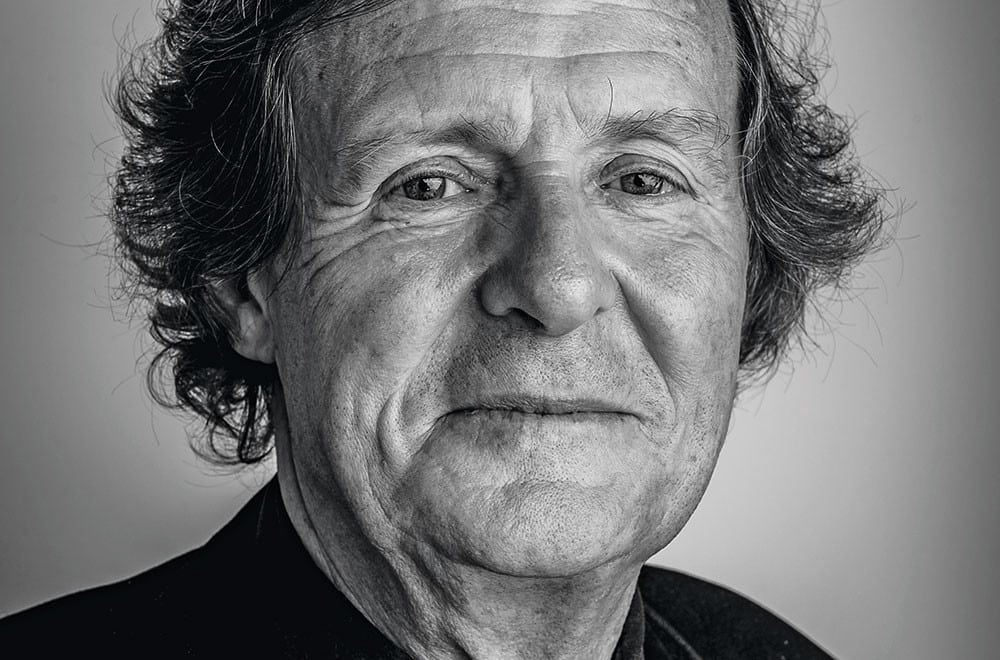

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o escritor três vezes indicado ao Tony (o principal prêmio da ala mais comercial da cena americana) e duas ao Oscar (pelos roteiros de As Horas e O Leitor, adaptados de romances de outros autores) fala sobre o “teatro de antecipação” — e não de reação aos fatos — que ele julga fazer, a aridez dos relatos jornalísticos e acadêmicos sobre a crise econômica de 2007-8 e o monotema atual nas ilhas britânicas: o brexit.

451 O que o levou a aceitar o convite do National Theatre para escrever uma peça sobre a crise de 2007-8?

DH Aceitei o convite porque acreditava que a invasão do Iraque [por uma coalizão liderada por Estados Unidos e Reino Unido, em 2003] e a crise dos bancos viriam a ser os dois acontecimentos mais importantes do século 21. Já havia escrito sobre o Iraque em Stuff Happens [“Coisas acontecem”, de 2004], a história de uma apropriação equivocada — a do atentado às Torres Gêmeas para justificar o ataque a pessoas que nada tinham a ver com aquilo. Em 2009, estávamos prestes a testemunhar outra apropriação indevida: a austeridade seria imposta a todo mundo, à exceção dos responsáveis [pela crise financeira], a saber, os banqueiros.

Como definiu quem iria entrevistar na fase de pesquisa para o texto? Qual foi o critério?

Entrevistei o alto clero, aqueles que poderiam afastar os véus de mistério que faziam as transações financeiras serem deliberada e desnecessariamente difíceis de entender.

O que uma peça nos moldes da sua — ancorada em depoimentos de figuras que participaram do crash de 2007-8 — pode trazer à compreensão da convulsão dos mercados que já não tenha sido apresentado em reportagens ou artigos acadêmicos?

Nunca entendi a crise financeira quando jornalistas e economistas a explicavam, porque eles partiam de certos pressupostos profissionais não compartilhados pelas pessoas que estavam fora daquelas bolhas. O poder do sim traz clareza a um assunto que muitos gostariam de manter obscuro.

O que significa fazer teatro político em 2019? Tornou-se mais urgente na última década, dado o avanço do discurso nacionalista e populista?

A agenda nacionalista e populista é apenas um tremor secundário ligado a estes dois acontecimentos seminais: a Guerra do Iraque e a crise financeira. Eu não preciso escrever sobre as manifestações da doença porque já fiz duas peças sobre as origens dela. Escrevo peças que estão à frente dos acontecimentos, não a reboque deles.

O que o senhor pensa do folhetim infindável do brexit? Considera levar o impasse ao palco?

O brexit é, em sua essência, um projeto imperialista com o qual se pretende sustentar a ideia de que a Grã-Bretanha é diferente dos outros países e, por isso, não pode ser enquadrada nos mesmos parâmetros do resto — como fizemos no século 19. Trata-se de um movimento sobretudo inglês — os irlandeses, escoceses e galeses se opõem a ele [N.R: na verdade, o leave (sair) da UE, também foi majoritário no País de Gales no plebiscito de 2016, mesmo que seguido de perto pelo remain (permanecer). Ele tem inclinações racistas fortes. Repito: não acho que eu precise escrever sobre esse fenômeno em particular, porque venho escrevendo há cinquenta anos a respeito de suas causas. É interessante que as melhores coisas que eu li sobre o brexit vêm de autores irlandeses, indianos e turcos — todos especialistas em imperialismo.

Matéria publicada na edição impressa #30 jan/fev.20 em janeiro de 2020.