As Cidades e As Coisas,

Cemitério dos direitos

Desativar, demolir, cimentar, transformar em parque: os trinta anos do Massacre do Carandiru

30set2022 | Edição #62Bianca Tavolari, Maíra Rocha Machado e Vitor Nisida

Demolição de três pavilhões do Complexo do Carandiru em 2002. [João Wainer]

“Boa noite. O presídio mais famoso do país se transforma em poeira.” Foi assim que Zeca Camargo, um dos apresentadores do Fantástico, abriu um dos programas de maior audiência da Rede Globo no dia 8 de dezembro de 2002. “O Carandiru começa a ir abaixo hoje”, complementa Glória Maria. A demolição do Complexo Penitenciário do Carandiru começou justamente na manhã de um domingo, dia em que o programa ia — e ainda vai — ao ar. Duzentos e cinquenta quilos de dinamite e menos de dez segundos foram necessários para implodir os pavilhões 6, 8 e 9. O Pavilhão 9 foi o centro do Massacre do Carandiru, ocorrido dez anos antes. A implosão dos três prédios ganhou ares de espetáculo. Um palanque foi montado para receber as autoridades e foi reservado um espaço para abrigar o público. A enorme nuvem de poeira foi cenário para os aplausos do então governador Geraldo Alckmin, visível acima da estrutura elevada.

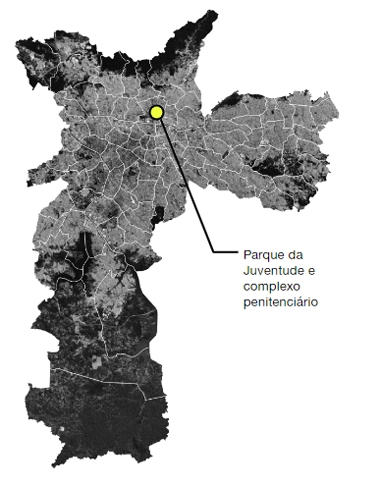

Aquele 8 de dezembro representou o momento decisivo de uma longa trajetória de desativação do complexo penitenciário. Os pavilhões 2 e 5 foram demolidos três anos depois, em julho de 2005, também na gestão de Alckmin. Não é incomum que esse processo seja resumido em poucas linhas e com compressões temporais. Desativação e demolição são entendidas como operações gêmeas e únicas, concentradas em um só ano, e diretamente associadas ao Parque da Juventude, que teve sua primeira parte inaugurada em 2006, no lugar onde antes era a prisão.

Trinta anos depois, ninguém foi responsabilizado pela execução de ao menos 111 pessoas, e só 24 das famílias foram indenizadas

Mas desativar, demolir, cimentar e transformar em parque são parte de um novelo com muitos fios e ainda pouca visibilidade. São processos que integram decisões políticas de diversos atores institucionais ao longo da história, em contextos cambiantes de disputas políticas e jurídicas de várias ordens. Foram posições vencedoras em uma ampla controvérsia sobre a destinação dos usos e das formas de ocupação das construções e do terreno que abrigou o Complexo do Carandiru. E, portanto, poderiam ser distintas do que foram.

O dia 2 de outubro de 2022 marca os trinta anos do Massacre do Carandiru, acontecimento emblemático e altamente revelador do fracasso tanto da política de segurança pública — policial e penitenciária — da época, e ainda em vigor, como dos mecanismos de resposta política e judicial à violência estatal. Três décadas depois, ninguém foi responsabilizado definitivamente pela execução de ao menos 111 pessoas em privação de liberdade, e somente 24 das famílias foram indenizadas. Mas se nos tribunais paulistas e na vida de sobreviventes e familiares o massacre permanece em aberto, na Zona Norte da capital paulista ele foi dizimado.

Apagamento da memória

Mais Lidas

A experiência de percorrer o Parque da Juventude pode acontecer tranquilamente, sem nenhuma interpelação do passado. Os pavilhões 4 e 7, que não foram demolidos, deram lugar a duas escolas técnicas, que receberam retrofit. Para quem circula pelas estruturas quadradas remodeladas, o massacre passa facilmente despercebido. Ainda que o perímetro também abrigue o Museu Penitenciário Paulista, com entrada pela avenida Zaki Narchi, e o Espaço Memória Carandiru, com acesso pela avenida Cruzeiro do Sul, dentro da Etec (Escola Técnica Estadual) que antes era o Pavilhão 4, em todo o Parque da Juventude o massacre é mencionado uma única vez, na placa de uma entre as várias esculturas distribuídas pela área verde. Na escultura intitulada Sonho de liberdade é possível ler: “Homenagem a Mário Covas e a todos que lutaram pela liberdade. […] Aqui neste local encontrava-se o Pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo — Carandiru”.

Mas a própria informação é desorientadora. A unidade espacial do Pavilhão 9 foi desfeita com a implosão do prédio e com as decisões de projeto que a seguiram. O local de sua implantação nem sequer é percebido como a área remanescente de um edifício demolido, já que sua extensão original se encontra fragmentada por espaços e usos desconexos entre si. O perímetro do pavilhão, com cerca de 2,7 mil metros quadrados, já não é mais perceptível. Hoje, essa área é ocupada por parte do estacionamento das Etecs, um trecho arborizado, o calçamento que delineia a passagem principal do parque e mais um fragmento de grama que termina em uma grade: uma nova configuração territorial que ajuda a apagar os vestígios e a memória do que, um dia, foi o Pavilhão 9. O monumento de homenagem que menciona o edifício e busca sugerir ou indicar sua localização original está fora desse perímetro, a sessenta metros dali, no gramado do parque.

Desativar, demolir, cimentar e transformar em parque não tiveram a memória do massacre como fio condutor. Ainda que o processo de tombamento do complexo penitenciário tenha se iniciado em 1997, com abertura formal pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em novembro de 2001, é digno de nota que justamente o Pavilhão 9 tenha estado na primeira leva de demolições, em 2002.

O Carandiru não é coisa do passado. É chaga aberta que se multiplica em chacinas, execuções e outras formas de extermínio de vidas negras

O Carandiru não é coisa do passado. É chaga aberta que se expande e se multiplica em chacinas, execuções e outras formas cotidianas de extermínio de vidas negras, dentro e fora das prisões. A maneira como tratamos nossos mortos, especialmente aqueles que foram vítimas da violência perpetrada pelo Estado, diz muito sobre nós como sociedade. Para que ninguém esqueça e para que não se repita, é preciso responsabilizar, indenizar, refundar políticas públicas de segurança, mas também garantir que a cidade possa seguir dando seu testemunho sobre a violência estatal. As camadas de tempo cristalizadas no espaço urbano não se apagam tão facilmente, nem mesmo com terra arrasada, com cimento ou grama.

Para trazer de volta à superfície a memória dos 111 mortos, das 104 vítimas de lesão corporal oficializadas no processo criminal, da centena de familiares que ainda aguardam a conclusão dos processos de indenização, o perímetro do Pavilhão 9 ganhará corpo em intervenção organizada por diversas organizações e coletivos artísticos para marcar os trinta anos do Massacre do Carandiru, no Parque da Juventude.

Matéria publicada na edição impressa #62 em outubro de 2022.

Porque você leu As Cidades e As Coisas

As Macondos brasileiras

Cidades criadas por escritores como Jorge Amado, Erico Verissimo, Dias Gomes e João Guimarães Rosa desvendam mundos maiores

JUNHO, 2025