Literatura brasileira,

Museu de tudo

Fotobiografia dá a ver capítulos da obra e da vida de João Cabral, sujeito teimoso e arredio que resistiu a ter sua vida contada em livro

01mar2021 | Edição #43Na apresentação de Fotobiografia João Cabral de Melo Neto, o organizador Eucanaã Ferraz é levado desde logo a defender a legitimidade da empreitada, diante da renitente opinião do próprio fotobiografado, que em inúmeros escritos e declarações — inclusive poemas — repetidamente manifestara sua oposição a qualquer tentativa de abordagem da sua obra através de sua história de vida. “Sua obra”, escreve Ferraz, “é exemplar de certa modernidade convicta de que a pessoa do poeta — sua vivência particular — deve permanecer fora da escrita. Por sua vez, a crítica não procurará o autor — nenhum autor — fora da obra, se, afinal, tudo está nos versos. E, nos versos, ele não está.”

Em carta a um de seus editores, o poeta diz taxativamente: “Gostaria que o livro saísse sem fotografia e sem a minha biografia. Em geral, as fotografias de intelectuais são ridículas: mostram-nos três anos mais jovens e com ares meditabundos que ninguém pode levar a sério. Quanto à biografia, é coisa que não tenho”. Portanto, respeitando o “ponto de vista cabralino”, a Fotobiografia se concentraria “no seu mundo material, objetivo”, imagens de “situações biográficas da vida de um escritor”. Se João Cabral “defendia para si uma ausência de biografia, uma das marcas de sua poética é justamente o que se pode chamar de memorialismo”.

A expressão não é infeliz e remete-me ao lançamento, na Fundação Casa de Rui Barbosa, da Correspondência de Cabral com Bandeira e Drummond, organizada por Flora Süssekind, pouco mais de um ano depois da morte do poeta. Na ocasião, Evaldo Cabral de Mello foi convidado para falar sobre o irmão. Chegou sem notas, apenas com um volume da poesia completa de Cabral da Aguilar.

Desculpou-se por não ser do ramo, mas disse que se esforçaria por dar o seu melhor como historiador.

Começou com uma espécie de parábola, uma recordação de leitor de poesia. Havia lido Virgílio em francês. Ao lê-lo, sentiu a necessidade de conhecer o latim; e Roma; e a Roma do século 1o. a.C., de Virgílio. Assim foi, de detalhe em detalhe, quase parodiando Pierre Ménard, o autor de Quixote, o personagem de Borges que quis escrever o Quixote, não outro Quixote, “o que seria fácil”, mas “produzir algumas páginas que coincidissem — palavra por palavra, linha por linha — com as de Miguel de Cervantes”.

Para tal imaginara um método simples: “Conhecer bem o espanhol, recuperar a fé católica, guerrear contra os mouros ou contra os turcos, esquecer a história da Europa entre 1602 e 1918, ser Miguel de Cervantes”.

Mais Lidas

O tom era humorístico, portanto a analogia é fiel ao estado de espírito do narrador. Evaldo indicava que ser historiador implicava, em última instância, buscar essas ínfimas peculiaridades concretas que o ajudassem na tentativa de reconstituir o objeto de análise por inteiro. Na verdade, é o que costuma dizer quando comenta a sua própria historiografia, integralmente pernambucana: seria incapaz de escrever sobre um lugar que não fosse inteiramente familiar.

Passou a folhear o volume da Aguilar no garimpo desses detalhes “do mundo material objetivo” do irmão, “pernambucano incurável”, como este se autodefine em um verso de “A escola das facas”. Muitos dos nomes e situações aludidos ou tratados nos seus poemas foram extraídos de recantos longínquos da memória afetivo-biográfica: “Numa palestra na Casa de Rui Barbosa, contei coisas específicas da poesia dele. Há uma série de alusões na obra dele que só eu e minha irmã — éramos seis irmãos, mas já morreram todos — somos os últimos capazes de entender, inclusive de natureza familiar”, disse Evaldo em entrevista a Rachel Bertol. Algumas dessas alusões podem ser encontradas em A escola das facas.

Vejamos, por exemplo, o poema intitulado “Antonio de Moraes Silva”, o autor do primeiro dicionário do português moderno, “o Moraes”. Chegara a Pernambuco por volta de 1802, tendo sido acusado de heresia em Portugal, nos estertores da Inquisição portuguesa (essa informação eu guardo da palestra de Evaldo), casara-se na aristocracia local e estabelecera-se com terras e engenho de açúcar em Muribeca, hoje em Jaboatão dos Guararapes. O poeta, leitor voraz de genealogias, não o convoca apenas como lexicógrafo, mas como parente:

Nada sobra dos engenhos

que teve esse quarto avô

e é até difícil saber,

dos que tinha, ele habitou.

Do Moraes do Dicionário,

da cana que cultivou,

que preferiu Pernambuco

quando a Europa o madurou

Como sou também da terra, fui provocado pelo que fizera o irmão historiador e andei escarafunchando nos poemas o que poderia haver de registro identificável da memória do poeta; pessoas, relações e incidentes sem importância para ninguém. Não estavam ali senão pelo seu prazer de lembrar, conjugado ao poder de transformar esses traços íntimos, aparentemente inexpressivos, em material de poesia.

Por exemplo, em “Cento-e-sete” — no qual fala de um ex-estivador cujo nome fora substituído pelo número da matrícula, e era então agregado do seu avô (“agregado que mesmo ignora seu quefazer, seu quefizera”) —,

descreve o médico que diagnosticara a esclerose do velho empregado:

Porém Jarbas Pernambucano,

recém-doutor em medicina,

ouve-o em Gonsalves de Mello,

cofia a barba e me confia:

as formigas são a esclerose,

não lhe andam na pele, é por dentro

Jarbas Pernambucano era psiquiatra como o pai, Ulysses Pernambucano. Este era primo de Gilberto Freyre, casado com a irmã da mãe de Cabral. Jarbas era primo “legítimo”, como se diz em Pernambuco, de João e irmão do historiador José Antonio Gonsalves de Mello. “Pernambucano” era um topônimo que corria na banda paterna. Portanto, os versos dizendo que um Pernambucano ouvia “em Gonsalves de Mello” referem-se a essa dupla afiliação. Ulysses Pernambucano, grande influência na vida de Cabral, está nos versos do poema que traz o seu nome:

O rosto do único defunto

que eu ousei escrutar na vida:

não só vivia mas guardava

a lucidez que me atraíra.

Em “Descoberta da literatura”, o poeta descreve um grupo de trabalhadores de engenho ouvindo a leitura de um “folheto de barbante”:

Sentados na roda morta

de um carro de boi, sem jante,

ouviam o folheto guenzo,

a seu leitor semelhante

O leitor, guenzo como o folheto, era o poeta. Guenzo, na acepção muitas vezes usada em partes do Nordeste: a de magro e enfezado. Sujeito guenzo e teimoso, que recusa à intensidade de seu vivido o controle de sua poesia, a tal ponto que um dos seus críticos, Sérgio Buarque de Holanda, tenha enxergado nessa atitude um traço de caráter, e não uma afetação estilística: “O que parecia traduzir-se naquele zelo sempre atento não era apenas uma poética, na acepção mais corrente e usual do vocábulo: era mais, e principalmente, uma espécie de norma de ação e de vida. A estética, em outras palavras, assentava sobre uma ética”.

Portanto, não seria apropriado para os autores da Fotobiografia — Valéria Lamego e Eucanaã Ferraz — desrespeitar essa norma. E, como anunciado na introdução, o trabalho se fixou no “mundo material” de João Cabral. Trata-se de uma sucessão de imagens de “situações biográficas da vida de um escritor”. Uma bela coleção.

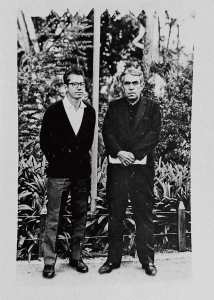

No curso de todo o livro — obviamente ordenado em cronologia — mantém-se uma linha de intervenção mínima por escrito. Muitas das contextualizações são habilmente obtidas pela aposição de cópias de documentos ou manuscritos e imagens. Por vezes, pela reprodução de uma sentença trazida de uma publicação: “Conheci Murilo Mendes há muitos anos e nossa amizade foi sempre sem reparos”, diz o poeta, com a concisão e a discrição das camadas educadas de sua geração. É assim que a relação entre os poetas é caracterizada.

Conheceu-o em 1940, no Rio, e ficaram amigos desde então. Em 1950, Cabral aparece como o impresor de uma Antología de poetas brasileños de ahora que continha poemas de Murilo, editada por uma tipografia montada por ele em Barcelona e cuja capa vem reproduzida na Fotobiografia.

Há várias fotos de visitas entre as duas famílias, sobretudo no período espanhol de Cabral. E não deixa de ser comovente a poética celebração da convivência fraterna entre dois criadores de poesias tão diferentes, feita por Murilo no seu “Murilograma a João Cabral de Melo Neto”:

Comigo e contigo o Brasil.

Comigo e contigo a Espanha.

Entre mim e ti a caatinga.

Entre mim e ti a montanha.

Comigo e contigo Velázquez,

Graciliano, o moriles.

Entre mim e ti o barroco,

A cruz, Antonio Gaudí.

Até certo ponto, a cronologia ilustrada confirma o convencionalismo de sua biografia que João Cabral de Melo Neto reivindicava, quando dizia que sua vida tinha pouco valor de explicação para sua arte.

Velha tecnologia

Nasceu em uma família tradicional de proprietários na Zona da Mata— a região açucareira —, praticamente no auge do período em que “as usinas engoliam os engenhos”, banindo a velha tecnologia pouco capitalizada. O avô era o senhor do Poço do Aleixo, o engenho do Poço, onde “quase nascera”:

No engenho do Poço não nasci:

minha mãe, na véspera de mim,

veio lá para a Jaqueira, que era onde,

queiram ou não queiram,

os netos tinham de nascer,

no quarto-avós, frente à maré.

Morto o avô, o engenho foi dividido entre os filhos e vendido à usina Tiúma — hoje na região metropolitana do Recife —, e o pai passou a ser arrendatário de engenhos. Até 1930, quando completou dez anos, foi menino de engenho, morador da cidade. E esse curto espaço de tempo forneceu material para tanta poesia.

Gustavo Corção dizia que existiam dois tipos de escritores: os que foram marcados pela infância, entre os quais ele naturalmente se incluía: seriam os bons. Os maus escritores eram aqueles que foram marcados pela adolescência. E acrescentava maldosamente: como Otávio de Faria.

João Cabral vai fazer passar na “moenda” essas cicatrizes da memória, matéria-prima, para com elas elaborar artefatos que provocariam sentido, no duplo valor de significado e sentimento. Os poemas seriam machines à émouvoir, na expressão de Le Corbusier que o autor escolheu como epígrafe de seu O engenheiro.

A vida seguiu, por assim dizer, a corrente histórica de certa (e pequena) camada social sensível e que teria os meios de acesso à vida intelectual. No seu caso, de início, reunião de jovens em torno de mais experientes, em lugares como o Café Lafayette, na esquina da Primeiro de Março com a rua do Imperador, no Recife, no início dos anos 1940. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o poeta descreveu alguns traços habituais da “formação” literária de um Recife bastante provinciano: “Eu já frequentava uma roda literária no Recife com Lêdo Ivo e outros. O mais velho de nós todos, uma espécie de mentor, era o Willy Lewin. Ele tinha uma biblioteca de literatura francesa moderna enorme e foi quando eu tomei conhecimento do surrealismo e outros poetas modernos. Tudo acontecia nessa roda do Café Lafayette, que hoje não existe mais e onde atualmente construíram um banco”. Em seguida, vieram as primeiras publicações do grupo, que incluía também Antonio Rangel Bandeira e Gastão de Holanda, na revista Renovação, editada pelo pintor Vicente do Rego Monteiro, recém-chegado da Europa.

Sobre Lewin, hoje bastante esquecido, João Cabral escreve um poema tocante quando de sua morte, em 1971. Lewin figura — em referência a sua qualidade de “mentor”, nos seus inícios — como um mestre da escola primária que vigiaria, sobre o ombro do aluno, o progredir de sua caligrafia.

Se escrevemos pensando

como nos está julgando

alguém que em nosso ombro

dobrado, imaginamos

A sua escolha de profissão seguiu, igualmente, cálculo bastante padronizado. Em entrevista a Edla van Steen, reproduzida na Fotobiografia, ele a descreve assim: “Quando fiz o concurso [para diplomata] eu só tinha publicado Pedra do sono. O engenheiro saiu em junho de 1945 e eu fui nomeado em dezembro. Nunca acreditei que pudesse viver de literatura. Eu via o Lêdo Ivo e o Benedito Coutinho se matarem em jornal, e dizia: vou ser funcionário público, procurar uma carreira que me dê um certo bem-estar para que possa ler e escrever. Havia duas opções: uma carreira diplomática, e a outra, ser fiscal de consumo. Se eu fosse diplomata, o pior lugar a que poderiam me mandar seria Cádiz; se fosse fiscal de consumo, poderiam me mandar para Oeiras, no interior do Piauí”.

Tratava-se de empregos cujos salários e condições de trabalho eram possivelmente superiores à renda mensal aferida de um engenho de cana-de-açúcar arrendado. Ao tomar esse caminho, Cabral repetia o movimento de muitos outros “decaídos” da riqueza do açúcar, processo já quase centenário, descrito por Joaquim Nabuco em seu notável O abolicionismo, de 1883. Para Nabuco, o Estado, “sendo única associação ativa, em um sistema econômico de monocultura [e à sua época aliado ao regime servil], aspira e absorve pelo imposto e pelo empréstimo todo o capital disponível e o distribui, entre os seus clientes, pelo emprego público, sugando a economia do pobre pelo curso forçado, e tornando precária a fortuna do rico; como consequência, o funcionalismo é a profissão nobre e a vocação de todos. A classe de funcionários vira o abrigo dos descendentes das antigas famílias escravistas que tiveram suas fortunas diminuídas pelo processo de divisão hereditária, comprometidas por dívidas ou por estarem enfiadas em alguma região economicamente decadente”.

Em entrevistas, Cabral — talvez por “implicância” — dizia preferir ser tratado como “embaixador”, profissão concreta e remunerada, que como poeta, condição que para muitos designava o nefelibata. De toda maneira, manteve-se uma e outra coisa, até quase o fim da vida, em 1999.

Tenho a impressão de que para João Cabral a distância radical por ele traçada entre vida vivida e poesia era sobretudo um propósito heurístico, algo que deveria ser perseguido. Afinal, como um dos seus mestres, Paul Valéry: “Às vezes é uma vontade de expressão que começa a partida, uma necessidade de traduzir o que se sente; mas, às vezes é, ao contrário, um elemento de forma, um esboço de expressão que procura sua causa, que procura um sentido no espaço da minha alma… Observem esta dualidade de entrada em jogo”. A primeira palavra ou a primeira imagem seria então uma espécie de “presente de Deus”.

Em ambos os casos, diria Cabral, no seu livro Em prova, trata-se de “elaborar a poesia em poema”, em “horas enormes de uma procura”. Tudo se passa como neste poema em homenagem a Marianne Moore, que soa (muito) autobiográfico:

Sempre evitei falar de mim,

falar-me. Quis falar de coisas.

Mas na seleção dessas coisas

não haverá um falar de mim?

Não haverá nesse pudor

de falar-me uma confissão,

uma indireta confissão,

pelo avesso, e sempre impudor?

A coisa de que se falar

até onde está pura ou impura?

Ou sempre se impõe, mesmo

impuramente, a quem dela quer falar?

Como saber, se há tanta coisa

de que falar ou não falar?

E se o evitá-la, o não falar,

é forma de falar da coisa?

Este texto foi feito com o apoio do Itaú Cultural.

Matéria publicada na edição impressa #43 em fevereiro de 2021.