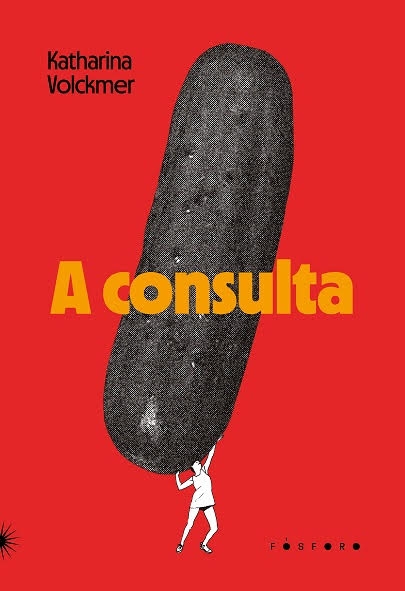

Literatura,

Aquele estranho silêncio alemão

Estreia de Katharina Volckmer narra os conflitos de uma personagem trans em relação aos efeitos do Holocausto sobre os alemães

28jul2022 | Edição #60O que podemos e o que não podemos mudar em nós mesmos? É essa a pergunta implícita em A consulta, romance de estreia de Katharina Volckmer. Comparada com frequência a O complexo de Portnoy, de Philip Roth, a trama consiste em um monólogo vigoroso realizado em um contexto clínico, em que a narradora desabafa sobre suas dificuldades na família, no trabalho e na vida íntima, entremeando ternura, humor e vulgaridade. Ao fazer isso, ela pula de uma polêmica para outra, desde o ódio que sempre sentiu de seu irmão natimorto, passando pela ameaça de atacar um colega de trabalho com um grampeador e por um caso extraconjugal com o pintor frustrado K. até uma discussão da tentativa da Alemanha de se “desnazificar” e de suas próprias fantasias sexuais com Hitler.

A protagonista é uma jovem alemã que há anos vive em Londres (assim como a autora) e que, tendo sido agraciada com uma herança familiar, decide realizar um procedimento com o dr. Seligman, um cirurgião plástico renomado que se torna seu silencioso interlocutor. Logo nos damos conta da natureza dessa cirurgia: nas palavras da narradora, trata-se da “aquisição de um pênis”. Só que não é qualquer pênis que ela deseja, mas um “pau judeu”, como indica o subtítulo escondido na folha de rosto do livro.

Apesar de não ser ela própria judia, a narradora (que usa consistentemente os pronomes ela/dela ao longo do livro) defende que, ao ser operada por um judeu, ela estaria recebendo um órgão tão judeu quanto o médico, e isso lhe daria a chance de acertar uma conta que ela sabe que não pode ser acertada, especialmente dessa maneira. A ambivalência dessa demanda, em que identidade de gênero e cultural se imiscuem, vai se acirrando ao longo do texto, e escancara, de forma cada vez mais dolorosa, as incongruências que a sustentam. Considerando o tom sardônico da narradora e a ferocidade das críticas que lança a seus conterrâneos, não fica claro com que grau de seriedade ela encara essa motivação, ou mesmo com que propósito. O que fica evidente é que o foco está nos efeitos do Holocausto sobre os alemães, grupo com o qual a narradora nunca deixa de se identificar, mesmo reconhecendo a própria marginalização e violação dentro desse grupo: “Nunca estivemos de luto”, afirma, “no máximo, interpretamos uma nova versão de nós mesmos, histericamente não racista sob qualquer perspectiva, e negando qualquer diferença sempre que possível”.

A lógica tortuosa que a motiva a buscar um pau especificamente “judeu” é agravada por sua ligação familiar direta com o legado nazista de seu país de origem e por sua intenção manifesta de lidar com o histórico de nazismo de seus antepassados por meio da cirurgia. “Ele não quis fazer mal”, ela afirma em certo momento sobre seu bisavô, um “homem devoto” que, no entanto, a seu modo banal — para usar o termo de Hannah Arendt —, contribuiu para a aniquilação do Outro na Segunda Guerra. A herança familiar que ela usa para financiar a cirurgia tem valor ao mesmo tempo econômico e simbólico — e afetivo, dado que a narradora, uma pessoa trans que relata em detalhe o sentimento persistente de alienação quanto a seu corpo e gênero designado, busca com a transformação de seu órgão sexual alcançar um corpo que ela perceba como seu.

Língua

Essa é uma das distinções que exigem mais rigor do que a comparação trivial deste livro com o romance de Roth tende a oferecer. Portnoy é judeu e O complexo de Portnoy, judaico, ao passo que a narradora de A consulta e a narrativa em si são alemãs. E isso é menos determinado pela identidade e língua de seus respectivos autores do que pela maneira como a história é contada pelas personagens; pela construção das próprias personagens e por como, formalmente, a narrativa e a linguagem do romance se constituem; pela natureza das críticas que os protagonistas dirigem a diferentes grupos sociais; e por como a dinâmica de poder entre paciente e clínico — na fala, na escuta e no silêncio — se desenrola. Lembremos que o livro de Roth se passa numa sessão de psicanálise, em que aquele que ouve está lá para escutar. Esse não é o caso com o romance de Volckmer. Cabe perguntar: que cura cada personagem procura, e que tipo de cura lhes pode ser oferecida? As implicações políticas divergem.

A descrição da Alemanha como fantasmagórica ecoa na herança viva de racismo do Brasil

Curiosamente, A consulta foi escrito em inglês, o que insere Volckmer na lista de escritores exófonos (que escrevem em línguas que não sua primeira), ao lado de figuras como Vladimir Nabokov, Fernando Pessoa, Samuel Beckett e Joseph Brodsky. Em entrevista ao The Guardian em 2020, Volckmer revela que a distância em relação à língua materna a ajudou a abordar temas sensíveis e que estava tendo dificuldade para encontrar uma editora alemã: “Este é outro argumento que os editores alemães usaram. Que não funcionaria em alemão, não seria engraçado”.

Mais Lidas

A autora relaciona a suposta falta de graça do texto em alemão ao que a própria narradora do livro chama de “aquele estranho silêncio alemão”, que não é um silêncio literal, mas a sensação de que when all is said and done, nem tudo foi dito, e ainda resta muito por fazer. Para Volckmer, a resistência inicial do establishment alemão ao livro só demonstra os importantes limites do Vergangenheitsbewältigung do país. Da junção de Vergangenheit, passado, com Bewältigung, superação ou reconciliação, o termo designa o conjunto de medidas pelo qual a Alemanha buscou lidar com sua herança nazista, o qual a narradora critica ferrenhamente no romance como superficial e insuficiente enquanto processo de reparação histórica.

No entanto, ela reproduz esse estranho silêncio em sua consulta. De fato, ela é a única com voz no romance e divulga com desprendimento o que parecem ser seus segredos mais sórdidos, mas a nudez, que a princípio muitos associam com liberdade e transparência, para a narradora configura uma tentativa de provar “que não temos nada a esconder”, revelando “que temos medo dos mistérios”. Seu falatório, esse desnudamento em palavras, a previne de tocar nos temas que realmente lhe são mais sensíveis — como o passado de sua família — ou de chegar a fundo de questões urgentes como sua relação turbulenta com seu corpo e seu desejo, que não se encaixam em nenhum sistema binário de ser e amar. Em ambos os casos, no privado e no público, o afeto ligado a esse silêncio nu é a vergonha.

Vergonha

De fato, uma das únicas palavras em alemão no romance é Schamlippen. Traduzida literalmente, a palavra, que designa a vulva, significa “lábios da vergonha”. “Até hoje não consigo pronunciar a palavra sem sentir vergonha”, confessa a narradora. Podemos pensar no triplo sentido do termo no contexto da narrativa: vergonha em relação à vulva e à vagina, que ela repetidamente descreve como “completamente anestesiada, como se feita de massa de modelar da loja de brinquedos, desfigurada e inútil”; a vergonha inerente a qualquer pessoa que tenha sido criada para ser uma mulher cisgênero e heterossexual em uma sociedade machista; e a vergonha de ser alemã, conhecendo o legado genocida de seu país de origem. Os lábios da vergonha, afinal, podem ser tanto os lábios vaginais como os lábios que cobrem a boca que fala. Quaisquer que sejam esses lábios, eles contam uma história que não pode ser limpa, por mais que assim se queira. “Consegue atinar o que significa para alguém como eu imaginar o luxo de ter um passado limpo, dr. Seligman?”, pergunta a narradora.

Na edição brasileira de Memórias da plantação, a artista e pensadora Grada Kilomba, ao relatar sua chegada a Berlim, descreve a cidade como sendo marcada pela culpa e pela vergonha. No livro, Kilomba desenvolve a ideia de Paul Gilroy de que, enquanto afeto político, a vergonha seria o terceiro de “cinco mecanismos distintos de defesa do ego [negação, culpa, vergonha, reconhecimento, reparação] pelos quais o sujeito branco passa a fim de ser capaz de ‘ouvir’, isto é, para que possa se tornar consciente de sua própria branquitude e de si própria/o como perpetradora/perpetrador do racismo”.

A vergonha seria, assim, uma etapa intermediária no percurso de responsabilização da branquitude, que não é moral, mas eminentemente político, e se encaminha para a reparação histórica enquanto criação de “novas configurações de poder e de conhecimento”. A vergonha “é provocada por experiências que colocam em questão nossas preconcepções sobre nós mesmas/os e nos obriga a nos vermos através dos olhos de ‘outras/os’, nos ajudando a reconhecer a discrepância entre a percepção de outras pessoas sobre nós e nossa própria percepção de nós mesmas/os: ‘Quem sou eu? Como as/os ‘outras/os’ me percebem? E o que represento para elas/eles?’”.

A consulta vai enredando e desenredando os diferentes fios de vergonha que envolvem a vida e a identidade da narradora: vergonha pelo que se é, ou por como se é; vergonha por como se é visto; vergonha pelo que se fez; e, igualmente importante, vergonha pelo que não se fez, mas pelo que alguém fez, e de que você se beneficia. O que o livro mostra é que a questão da identidade é uma questão impossível, mas de forma alguma intocável. Justamente porque “não existe a possibilidade de ser quem somos” e por sermos “a história de outras pessoas”, na medida em que “tudo o que a gente faz causa sofrimento em alguma parte”, temos responsabilidade de entender quem somos enquanto sujeitos e enquanto sociedade. Não há indícios de que a narradora seja bem-sucedida no dever que se atribui de “terminar esta farsa”, ou mesmo de que a autora faça um bom trabalho nesse sentido.

É difícil ignorar a forma como as descrições da Alemanha como um “país fantasmagórico”, em que todos os dias se caminha “sobre alguma coisa que não deveria estar lá”, reverberam em nosso próprio imaginário coletivo no Brasil, um país que também tem uma herança muito viva de racismo. É comum deparar com uma compreensão grosseira do que muitos chamam de “identitarismo”, denominação falsamente homogênea que abarca uma multiplicidade de abordagens em relação às identidades. Como já foi insistentemente apontado, a “questão da identidade” pouco ou nada tem a ver com um acúmulo de rótulos ou com o “direito” de falar sobre determinada problemática; tem a ver, sim, com a maneira como essa fala se constrói, com os efeitos que ela tem e, sobretudo, com a urgência de que se fale — com responsabilidade, reconhecendo o lugar de onde se fala.

A abordagem adotada em A consulta para tratar de identidade surpreende justamente por inverter a equação frequente e equivocadamente atribuída a narrativas sobre o tema: mais que validar automaticamente quem pode falar sobre determinado grupo, talvez a identidade aponte para a capacidade de falar com verdadeira intimidade sobre ele. É essa intimidade, fácil de citar, mas difícil de representar, que está em jogo aqui.

Matéria publicada na edição impressa #60 em julho de 2022.