Psicologia,

Fanon e a loucura

Como o pensamento do autor nascido na Martinica influenciou a Reforma Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial no Brasil

01fev2021 | Edição #42In memoriam de minha mãe,

Ceres Gouveia

Aqui lançamos mão da noção de cruzo para tratarmos sobre experiências, sabedorias e corpos insubordinados. A noção de encruzilhada nos permite retratar encontros com conhecimentos e corpos transgressores ancestrais. É ela que me possibilitará transitar entre Frantz Fanon (1925-61) e a Luta Antimanicomial brasileira. A encruzilhada foi uma tática de disputa epistêmica para Fanon, ao mesmo tempo que lançou seu corpo transgressor para transformar a realidade, como pode ser identificado em sua práxis e percurso acadêmico, político e intelectual.

No Brasil, pouco discorremos acerca do cruzo antimanicomial que existe entre as experiências fanoniana e brasileira, já que “narciso acha feio o que não é espelho”. Por aqui nos limitamos à influência italiana da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial. Por isso, pouco exploramos as contribuições das desobediências poéticas, estéticas e éticas construídas pelo autor nascido na Martinica — que seguiu na contramão da noção de homem moderno, conforme se vê em sua obra clássica Pele negra, máscaras brancas (que ganhou nova edição pela editora Ubu) e até em sua produção teatral publicada recentemente em português: O olho se afoga/Mãos paralelas (Segundo Selo).

Em seu percurso como médico, após a residência, Fanon foi aprovado em um concurso no qual ele podia escolher ser chefe em uma das mais importantes instituições psiquiátricas da França. Contudo, optou por colocar seus serviços à disposição de uma luta mais ampla e, em 1953, mudou-se para Blida, na Argélia, assumindo a direção de um hospital psiquiátrico.

Mais Lidas

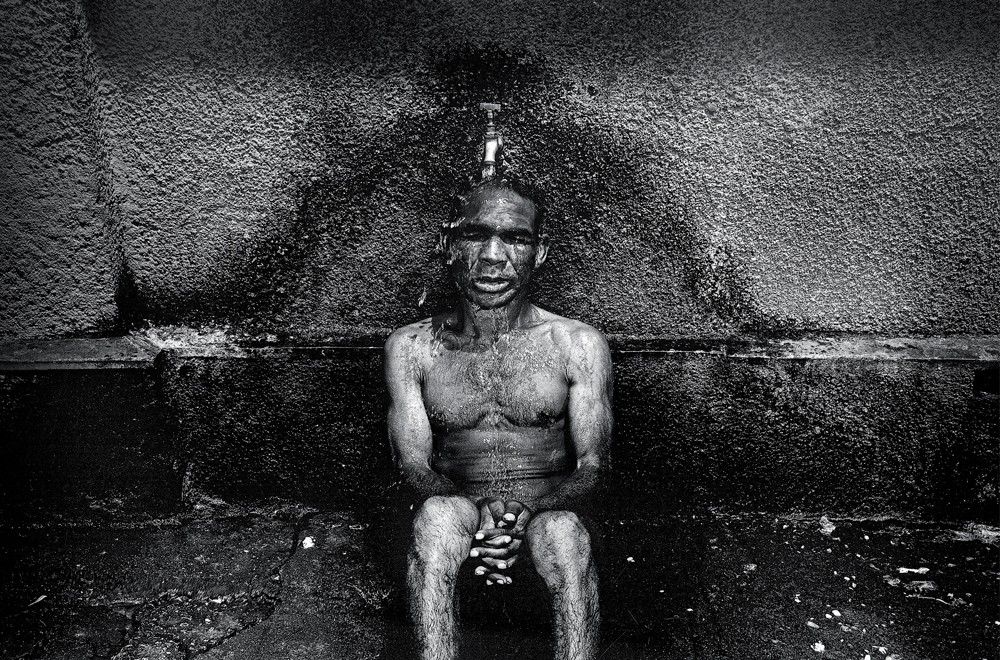

Lá existia uma divisão étnico-racial nas alas psiquiátricas, conforme indicavam os manuais psiquiátricos argelinos, o que impactava nas abordagens e nos diagnósticos dispensados aos pacientes. Nos escritos de Em defesa da revolução africana, publicados em 1980 em Lisboa — e que chegam ao mercado brasileiro neste ano pela editora Zahar com o título Uma revolução africana —, podemos identificar o quanto a dor do negro africano foi menosprezada e negada pelos médicos que reproduziam uma noção colonial de humanidade. Para o autor, “o Norte-Africano reúne todas as condições que tornam um homem doente”, uma vez que experimenta a morte em vida ocasionada por um sistema de opressões e explorações que reafirmam a sua desumanização e, consequentemente, o seu extermínio. Logo, “com essas pessoas, não se pratica medicina, mas a arte dos veterinários”, segundo consta em Medicina e colonialismo (Terra sem Amos, 2020).

Em Blida, foi possível desenvolver práticas democráticas e proporcionar ações coletivas que rompessem com o vazio instituído pelo hospício, tais como reuniões de grupo, assembleias, um jornal etc. Fanon também possibilitou a liberdade de entrar e sair das alas, suspendeu a camisa de força e construiu uma conexão entre a psicoterapia e a formação política. Iniciou uma práxis antimanicomial de ruptura. Com o avanço das lutas pela libertação na Argélia, Fanon passou a apoiar os rebeldes argelinos, sendo que, a partir de 1955, começou a ter seus primeiros contatos com a Frente de Libertação Nacional da Argélia (FLN), tratando os militantes nacionalistas de forma clandestina no hospital que gerenciava.

Devido à intensificação da luta pela libertação da Argélia e à perseguição que vivenciava no interior do hospital, após três anos no cargo, escreveu a famosa carta de demissão — publicada em Em defesa da revolução africana — encaminhada ao ministro residente, denunciando a função de controle e desumanização adotada pelo hospício e pela psiquiatria como estratégia de perpetuação do colonialismo e do racismo, além de afirmar a necessidade da luta revolucionária.

Encontro ancestral

É nessa carta que nossos caminhos se cruzam e a encruzilhada se coloca para mim, Fanon e a Luta Antimanicomial brasileira. Fanon sempre foi silenciado e nunca mencionado nos escritos e nas práticas de saúde mental. Mas não é só isso. Em 1984, oito meses depois do meu nascimento, minha mãe teve seu primeiro surto e foi internada em um hospital psiquiátrico. De acordo com relatos levantados a partir de narrativas de familiares e do prontuário, ela foi diagnosticada com um quadro de transtorno bipolar. Depois disso? Uma família marcada e atravessada por internações e violências produzidas dentro e fora do hospício.

A encruzilhada permitiu um encontro ancestral com Fanon para seguir destituindo a existência do manicômio e sua atualização contemporânea, possibilitando um resgate epistêmico, ético e estético de ruptura por meio do corpo, da militância e da escrita. Nós nos cruzamos para caminharmos questionando a supremacia branca e tacando “fogo no canavial”, ou seja, dizendo que no Brasil os manicômios não são expressões do Holocausto nazista e, sim, dos navios negreiros, conforme pode ser identificado no censo psicossocial dos moradores em hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo e analisado a partir de uma perspectiva racial pela professora dra. Sônia Barros, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP).

Os principais autores do campo da saúde mental não mencionam a contribuição de Frantz Fanon. Algumas pistas nos levam a essa relação “esquecida” e silenciada: 1) as últimas páginas do livro A instituição negada, de Basaglia (um dos percussores da Reforma Psiquiátrica italiana), publicado em 1985 no Brasil, foram dedicadas a Fanon e a sua escolha de romper com esse modelo de opressão, de colonização e de sujeição dos indivíduos. Nos apêndices dessa obra, o autor destaca a carta apresentada ao ministro residente e localiza a postura revolucionária de Fanon, ao romper com o manicômio e sua lógica; 2) como poderia uma crítica interna à psiquiatria transformar a sociedade como um todo? Esse é o nó que une a psiquiatria e a política de Basaglia e Fanon, e, no Brasil, acaba assumindo contornos próprios.

Em 1987, em Bauru (SP), ocorreu o 2º Encontro de Trabalhadores da Saúde Mental, que reuniu não só profissionais como usuários, familiares e estudantes. Foi nesse evento que emergiu o Movimento Nacional de Luta Antimanicomial (MNLA), tendo como fruto a Carta de Bauru, de 1987, que apresenta os princípios éticos e políticos desse movimento. Dentre eles, podemos destacar o antirracismo, o feminismo e o anticapitalismo, expressos no lema: “A luta por uma sociedade sem manicômios”. Logo, ser antimanicomial é colocar-se contrário às opressões de gênero, raça e classe, identificando o manicômio como uma das instituições reprodutoras do racismo e da violência. É tempo da Luta Antimanicomial brasileira redesenhar novas narrativas e práxis, tornando ainda mais “possível novo quilombo de Zumbi”.

Matéria publicada na edição impressa #42 em janeiro de 2021.