Política,

Sobre liberdade de expressão

A escritora nigeriana fala sobre os riscos que a censura representa à literatura

01mar2023 | Edição #67Durante a minha infância nos anos 80 no campus da Universidade da Nigéria em Nsukka, fui uma criança muito curiosa, que adorava ouvir todas as histórias, principalmente aquelas que não me diziam respeito. O resultado foi que desde muito cedo desenvolvi a habilidade de ouvir a conversa alheia, um passatempo do qual ainda sou grande adepta.

Percebi que todas as vezes que os amigos dos meus pais vinham nos visitar, eles ficavam sentados na sala de estar falando bem alto, a não ser quando criticavam o governo militar. Então, eles sussurravam. Aqueles sussurros, além de testarem minha capacidade de ouvir a conversa alheia, me impressionavam. Por que falar num tom tão baixo na privacidade da nossa sala de estar, e ainda por cima bebendo conhaque? Ora, porque eles estavam tão cientes daquele governo punitivo e autoritário que instintivamente baixavam a voz quando diziam palavras que não ousavam dizer em público.

Ninguém esperaria esses sussurros em uma democracia. A liberdade de expressão, afinal de contas, é a base de uma sociedade livre. Mas existem muitas pessoas nas democracias ocidentais hoje em dia que não falam em voz alta sobre questões que lhes são caras, porque têm medo daquilo que eu vou chamar de “censura social”, uma retaliação cruel não da parte do governo, mas de outros cidadãos.

Uma estudante americana me abordou certa vez em uma sessão de leitura. “Por que”, perguntou ela, com raiva, “eu tinha dito aquilo numa entrevista?”. Expliquei que o que eu disse era verdade, e ela concordou, mas então perguntou: “Mas por que a gente tem que dizer isso, mesmo sendo verdade?”. A princípio, fiquei atônita com o absurdo da pergunta, mas então me dei conta do que ela queria dizer. Não importava no que eu acreditava. Não devia ter dito aquilo porque era algo que não se encaixava na minha tribo política. Eu tinha profanado a ortodoxia dominante. Foi como ser acusada de blasfêmia numa religião que não é a sua. A pergunta daquela jovem, “Por que a gente tem que dizer isso, mesmo sendo verdade?”, ilustra aquilo que o escritor Ayad Akhtar chamou de estridência moral, “um alinhamento feroz, talvez até punitivo, às atitudes e comportamentos sancionados coletivamente nesta era”.

Nós não podemos contar histórias que são apenas luz quando a vida em si é luz e escuridão. A literatura trata do fato de sermos sublimes e falhos

Mais Lidas

A isso eu gostaria de acrescentar que essa estridência moral é, na verdade, sempre punitiva. Nós agora vivemos em tribos ideológicas muito bem definidas. Não precisamos mais ter discussões de verdade porque nossas posições já são pressupostas com base na nossa filiação tribal. Nossas tribos exigem de nós devoção à ortodoxia e não toleram a razão, só a fé. Muitos jovens estão nesse caldeirão desde que nasceram, sem fazer perguntas por medo de fazer as perguntas erradas. Por isso, eles praticam uma forma febril de autocensura. Mesmo se acreditarem que algo é verdadeiro ou importante, não dizem, porque não devem dizer.

É de se perguntar, nessa epidemia de autocensura, o que estamos perdendo e o que já perdemos. Todos conhecemos histórias de pessoas que disseram ou escreveram alguma coisa e então sofreram uma retaliação on-line terrível. Existe uma diferença entre a crítica válida, que deve fazer parte da livre expressão, e esse tipo de retaliação, que inclui insultos pessoais torpes, colocar os endereços de casas e das escolas das crianças na internet, tentar fazer com que as pessoas percam seus empregos.

Se alguém pensar, “Bom, algumas pessoas que disseram coisas terríveis merecem isso”, não. Ninguém merece. É de uma barbárie inconcebível. É um vigilantismo virtual cujo objetivo é não apenas silenciar a pessoa que falou algo mas criar um clima vingativo que impeça outras pessoas de falarem. Há algo honesto em um autoritarismo que se reconhece como tal. Um sistema como esse é mais fácil de enfrentar, porque as linhas de batalha são claras. Mas essa nova censura social exige consenso ao mesmo tempo em que faz questão de não enxergar a própria tirania. Acho que ela é um prenúncio da morte da curiosidade, da morte do aprendizado e da morte da criatividade.

Nenhuma empreitada humana requer tanta liberdade quanto a criatividade. Para criar, é necessário que a mente possa vagar a esmo, ir a nenhum lugar, a qualquer lugar, a todo lugar. É desse ondular que surge a arte. O escritor alemão Günter Grass certa vez refletiu sobre seu processo de escrita com essas palavras: “As barreiras caíram, a linguagem veio em ondas, a memória, a imaginação, o prazer da invenção”. Na qualidade de escritora, reconheci isso intimamente. Na qualidade de leitora, já senti muitas vezes a magia da literatura, aquele tremor interno súbito ao ler um romance, aquele choque glorioso de reconhecimento, um assombro por as palavras de um estranho conseguirem me fazer sentir menos só no mundo.

A literatura nos mostra quem somos, nos leva para dentro da História, nos conta não apenas o que aconteceu mas qual a sensação que causou, e nos ensina, como um professor americano disse certa vez, que há coisas que não dá para “dar um Google”. Os livros formam nossa compreensão do mundo. Nós falamos da “Londres de Dickens”. Procuramos grandes escritores africanos como Aidoo e Ngugi para compreender o continente e lemos Balzac pelas sutilezas da França pós-napoleônica.

A literatura tem uma importância profunda e eu acredito que a literatura esteja em perigo por causa dessa censura social. Se nada mudar, a próxima geração vai nos ler e se perguntar: como eles conseguiram parar de ser humanos? Como podiam ser tão desprovidos de contradição e complexidade? Como baniram todas as suas sombras?

Em uma manhã tranquila de agosto em Nova York, Salman Rushdie foi atacado quando estava prestes a falar, ironicamente, sobre liberdade de expressão. Imaginem a intimidade brutal e bárbara de um estranho a poucos centímetros de você, mergulhando com força uma faca no seu rosto e no seu pescoço múltiplas vezes, porque você escreveu um livro. Eu decidi reler os livros de Rushdie não só como um gesto desafiante de apoio, mas como um lembrete ritualizado de que a violência física como reação à literatura não pode nunca, nunca ser justificada.

Rushdie foi atacado porque, em 1989, depois de seu romance Os versos satânicos ser publicado, o regime iraniano declarou que ele era ofensivo e condenou não apenas Rushdie, como todos os seus editores, à morte. A isso, seguiram-se coisas horríveis, é claro: o tradutor dele para o italiano foi esfaqueado, seu editor norueguês foi baleado e seu tradutor para o japonês, Hitoshi Igarashi, foi assassinado em Tóquio. Uma questão sobre a qual tenho pensado: será que o romance de Rushdie teria sido publicado hoje? Provavelmente não. Será que teria ao menos sido escrito? Possivelmente não.

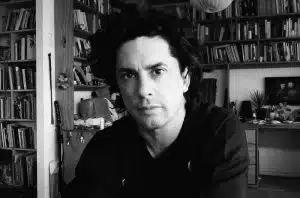

Salman Rushdie, autor de Os versos satânicos, em 2005 [Ulf Andersen/Getty Images]

Existem escritores como Rushdie, que querem escrever romances sobre temas sensíveis, mas não se permitem devido ao fantasma da censura social. Os editores têm receio de cometer blasfêmia secular. A literatura é cada vez mais vista através de uma lente ideológica e não artística. Nada demonstra isso melhor do que o recente fenômeno dos “leitores sensíveis” nas editoras, pessoas cujo trabalho é limar palavras com potencial ofensivo de manuscritos.

Para mim, isso nega a própria ideia da literatura. Não podemos contar histórias que são apenas luz quando a vida em si é luz e escuridão. A literatura trata do fato de sermos sublimes e falhos. Ela trata daquilo que H. G. Wells chamou de “a alegre rudeza da vida”. A isso eu acrescentaria que basta a rudeza, ela não precisa ser alegre.

Embora eu insista que a violência nunca é uma reação aceitável ao discurso, não nego que palavras têm o poder de ferir. Palavras podem destruir a coragem humana. Algumas das dores mais profundas que já senti na vida vieram de palavras que alguém disse ou escreveu, e algumas das mais belas dádivas que já recebi também foram palavras. É exatamente por causa do poder das palavras que a liberdade de expressão importa.

“Liberdade de expressão”. Até mesmo a expressão em si ganhou, tristemente, um teor partidário e tribal. A discussão sobre ela muitas vezes se resume, e usarei termos nada sofisticados, a “diga o que você quiser” contra “leve em consideração o que os outros sentem”. Mas essa é uma dicotomia extrema demais.

Perdi a conta de todos os livros que me ofenderam, me enfureceram e me enojaram, mas eu jamais argumentaria que eles não deveriam ser publicados. Quando leio algo que é cientificamente falso, como que beber urina cura o câncer, ou algo que fere de maneira gratuita a dignidade humana, como que os gays devem ser presos por serem gays, sinto um desejo desesperador de banir essas ideias do mundo. No entanto, resisto à vontade de defender a censura. Assumo essa posição tanto por princípio quanto por um motivo prático.

Senti muitas vezes a magia da literatura, aquele tremor interno súbito, aquele choque glorioso de reconhecimento

Acredito profundamente no princípio da liberdade de expressão, e acredito nele particularmente por ser escritora e leitora, porque a literatura é meu grande amor e porque fui moldada, inspirada e consolada pelos livros. Se quaisquer desses livros houvesse sido censurado, talvez eu estivesse perdida hoje em dia.

Meu motivo prático, que também poderíamos chamar de meu motivo egoísta, é que temo que essa arma, que defendo ser usada contra outra pessoa, possa um dia ser usada contra mim. O que hoje é considerado benigno pode perfeitamente se tornar ofensivo amanhã, pois a supressão do discurso não gira tanto em torno do discurso em si, mas da pessoa que censura. Diretorias de escolas americanas de ensino médio têm banido livros freneticamente, e o processo parece ser arbitrário. Livros que vinham sendo usados em currículos escolares há anos sem que houvesse reclamações foram subitamente banidos em alguns estados e, pelo que eu soube, um dos meus romances está nesse ilustre grupo.

Confesso que existem alguns livros que eu poderia ter a fantasia de banir. Livros que negam o Holocausto ou o genocídio armênio, por exemplo, porque eu detesto a negação da História. Mas e se a fantasia de outra pessoa fosse banir um livro sobre o massacre de Deir Yassin de palestinos por sionistas em 1948? Ou um livro sobre os mineradores de carvão igbo massacrados na Nigéria pelo governo colonial britânico em 1949? Acima do princípio e do pragmatismo, no entanto, está a realidade de que a censura com muita frequência não alcança seu objetivo. Meu primeiro instinto, ao saber que um livro foi banido, é procurá-lo e lê-lo.

Por isso eu diria: não vamos banir, vamos responder. Nesta era de desinformação crescente no mundo todo, na qual é fácil enfeitar tão bem uma mentira que ela adquire o brilho da verdade, a solução não é esconder a mentira, mas expô-la, e tirar dela esse brilho falso. Quando censuramos os vendedores de ideias más, corremos o risco de transformá-los em mártires, e a batalha contra um mártir jamais poderá ser vencida.

Eu leio jornais de ambos os lados do espectro político. Aliás, continuo intrigada com o fato de os jornais, bastiões aguerridos da objetividade, se diferenciarem politicamente. E muitas vezes digo, quando quero parecer melhor do que sou, que tenho interesse pelas ideias de quem discorda de mim porque acredito que é bom ouvir lados diferentes de uma questão. Mas a verdade é que tenho interesse por essas ideias porque quero entendê-las direito para conseguir demoli-las melhor.

Acredito que a resposta ao mau discurso é mais discurso, e reconheço quão simplista e até irresponsável isso pode soar. Não estou sugerindo que uma pessoa deveria poder dizer qualquer coisa a qualquer momento, uma posição que, para mim, é imatura, pois é fantasiosa e descolada da realidade. O absolutismo na liberdade de expressão só seria adequado em um mundo teórico habitado por ideias animadas, não seres humanos.

Precisamos perguntar, nessa epidemia de autocensura, o que estamos perdendo e o que já perdemos

Algumas restrições ao discurso são necessárias em um mundo civilizado. Após a Segunda Guerra Mundial, quando os países se reuniram para elaborar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a maioria concordou que a “incitação à violência” deveria ser punida, mas o bloco soviético quis acrescentar “incitação ao ódio”, citando os nazistas como exemplo, o que a princípio pode parecer razoável. Mas seus oponentes suspeitaram, com razão, que “incitação ao ódio” acabaria por ter uma interpretação tão vasta que incluiria qualquer crítica ao governo.

Isso leva à questão: quem decide quão severas e quão claras devem ser as restrições? O filósofo inglês John Stuart Mill, que viveu no século 19, escreveu que qualquer silenciamento de uma discussão é uma presunção de infalibilidade e, com todo o devido respeito ao Papa, ninguém é infalível. Então, quem decide quem deve ser silenciado?

Mahatma Ghandi, após ser preso por sedição, escreveu: “A afeição não pode ser fabricada ou regulada pela lei. Se alguém não tem afeição por uma pessoa ou sistema, deve ser livre para expressar da maneira mais completa sua insatisfação, contanto que não contemple, promova ou incite a violência”.

A maioria concordaria. Mas e quanto ao discurso que não incita a violência diretamente, mas mesmo assim leva a mortes por suicídio, como já aconteceu com pessoas que foram tão atacadas em mídias sociais, tão insultadas e abusadas, que tiraram as próprias vidas? Aliás, estou usando a palavra “violência” na presunção de que seu significado seja evidente. Mas será que é mesmo? Pois o que dizer da ideia prevalente hoje em dia de que o discurso não apenas incita a violência — o tipo de ato físico sofrido por Salman Rushdie — mas que o discurso em si é violência?

A expressão “a resposta ao mau discurso é mais discurso”, em sua sedutora simplicidade, também deixa de considerar um tema central, que é o poder. Quem tem acesso? Quem está em posição de responder ao mau discurso com mais discurso? Ao argumentar a favor da liberdade de expressão, deve-se considerar todas as limitações causadas por relações de poder desiguais, como a de uma imprensa tradicional que pertence a cada vez menos pessoas ricas, o que naturalmente exclui múltiplas vozes.

Até a definição de discurso pode ser limitadora, como quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, no caso da Citizens United, que dinheiro é discurso. Todos aqueles que não são ricos não podem responder, por assim dizer. E acima de tudo as empresas donas de mídias sociais, com seus algoritmos místicos e sua falta de transparência, exercem enorme controle sobre quem pode falar e quem não pode, suspendendo e censurando seus usuários, algo que já foi chamado de “moderação sem representação”.

Quero entender direito as ideias de quem discorda de mim para conseguir demoli-las melhor

Sim, essas empresas são privadas, mas, considerando-se a imensa influência que têm na sociedade moderna, realmente deveriam ser tratadas mais como de utilidade pública. Há aqueles que acreditam que, devido a esses tipos de limitações de poder, deveríamos censurar o discurso de maneira robusta para criar tolerância. Uma ideia bem-intencionada, sem dúvida. Mas, como argumentou o advogado dinamarquês Jacob Mchangama: “Impor o silêncio e chamá-lo de tolerância não faz com que ele seja tolerância de verdade. A verdadeira tolerância requer compreensão. A compreensão surge quando se escuta. Escutar pressupõe um discurso”.

Apesar de toda a nobreza existente na ideia da censura em nome da tolerância, ela também é uma forma de capitulação, uma aceitação de que os feridos não vão conseguir se defender. Quando um pôster antinegros foi exposto no campus da Universidade do Estado do Arizona, a universidade escolheu não expulsar os culpados. Em vez disso, um fórum foi organizado, o pôster foi discutido e a enorme maioria dos alunos expressou sua desaprovação. Um dos alunos negros que organizou o evento disso: “Quando você tem uma oportunidade de atacar o racismo e faz isso, se sente mais confiante para fazer da próxima vez”.

A liberdade de expressão é a linguagem dos que não têm poder; a dissidência é impossível sem ela

Uma presunção perturbadora que há por trás da ideia da censura em nome da tolerância é a de que pessoas boas não precisam de liberdade de expressão, já que é impossível que queiram dizer algo que vá magoar alguém. A liberdade de expressão, portanto, é para as pessoas más que desejam usá-la como desculpa para dizer coisas más. A cultura da censura social de hoje tem, no seu cerne, uma espécie de puritanismo que espera que nós não tenhamos nenhum defeito, como os anjos, e os anjos não precisam de liberdade de expressão.

Mas é claro que nós todos precisamos de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é, de fato, uma ferramenta dos poderosos, mas, e isso é crucial, é também a linguagem dos que não têm poder. Os protestos corajosos das mulheres iranianas, o movimento #EndSars da Nigéria, no qual os jovens se organizaram para protestar contra a violência policial, a Primavera Árabe: todos eles lançaram mão do discurso. A dissidência é impossível sem liberdade de expressão.

Protestos em Nova York após a morte de Mahsa Amini nas mãos da guarda iraniana. Outubro de 2022 [Yuki Iwamura/afp via Getty Images]

A maior ameaça ao discurso hoje não é legal ou política, mas social. Essa não é uma ideia nova, ainda que sua manifestação atual seja moderna. Aquele famoso cronista da vida americana, Alexis de Tocqueville, acreditava que os maiores perigos para a liberdade não eram legais ou políticos, mas sociais. E quando John Stuart Mill alertou para a “tirania da opinião e do sentimento prevalentes”, a impressão que dá é que ele previu a ameaça que a ortodoxia representa hoje. A solução para essa ameaça só pode ser a ação coletiva. A censura social não só cria só um clima de medo como também uma relutância em reconhecer esse medo. É humano temer uma turba, mas eu a temeria menos se soubesse que meu vizinho não ficaria em silêncio se eu fosse colocada no pelourinho. Nós tememos a turba, mas nós somos a turba.

Hoje, quero argumentar a favor da coragem moral, defender que cada um de nós apoie a liberdade de expressão, se recuse a participar de censuras não justificadas e torne muito mais vasta a definição do que pode ser dito. Nós precisamos voltar a presumir a boa-fé. Nas discussões públicas de hoje, a presunção da boa-fé está morta e o discurso é, por falta de alternativa, interpretado da maneira menos generosa. Sim, algumas pessoas não têm boa-fé, e suponho que seja isso que a palavra moderna troll significa, mas nós não podemos, porque algumas pessoas não agem de boa-fé, decidir que a boa-fé em si está morta. É instrutivo lembrar das palavras do presidente americano James Madison: “Algum nível de abuso é inseparável do uso adequado de qualquer coisa”.

Precisamos voltar a defender ideias de maneira respeitosa e factual. Precisamos concordar que nem a condescendência santarrona da esquerda e nem as intimidações mesquinhas da direita se qualificam como argumentos políticos. Precisamos insistir não apenas na verdade, mas também na nuance. Um argumento a favor de qualquer movimento de justiça social, por exemplo, é mais potente e mais confiante se tiver nuances, porque não sente a necessidade de simplificar para convencer.

Precisamos ouvir todos os lados, e não apenas o que fala mais alto. Ao mesmo tempo em que as mídias sociais remodelaram a dinâmica de poder tradicional dando algum acesso a quem não tem poder, elas também fizeram com que seja fácil confundir as vozes que falam mais alto com as vozes mais verdadeiras. Precisamos proteger os valores da discordância, e concordar que há valor na discordância. E precisamos apoiar o princípio da livre expressão mesmo quando ele não é atraente para aquilo que consideramos importante, por mais difícil que isso seja, e eu acho particularmente difícil.

Chimamanda Ngozi Adichie falando em um festival em Liubliana, capital da Eslovênia, em 2022 [Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images]

Precisamos nos livrar do nosso vício em conforto. Quando eu tinha acabado de me mudar da Nigéria para fazer faculdade nos Estados Unidos, logo percebi que, em conversas públicas sobre os difíceis problemas dos Estados Unidos — como a desigualdade de renda e as questões raciais —, o objetivo não era a verdade, mas manter todo mundo confortável. Assim, as pessoas fingiam não ver o que viam, as coisas nunca eram ditas, as perguntas nunca eram feitas e a ignorância se multiplicava. Essa falta de vontade de aceitar o desconforto que a honestidade pode causar é, por si só, uma supressão do discurso. Alguns americanos, por exemplo, argumentam que os estudantes de hoje não deviam ter aulas sobre leis racistas dos anos 50 – como o Jim Crow – porque isso os deixaria desconfortáveis. Assim, eles preferem prestar o desserviço de manter os jovens ignorantes de sua própria história.

Precisamos parar de presumir que todo mundo sabe, ou deveria saber, de tudo. Certa vez, fiquei impressionada com o quão rapidamente uma jornalista americana foi demitida por dizer algo racista. Pouco foi tornado público sobre o que exatamente ela disse, e isso não só deu um certo poder indevido a suas palavras, mas também sugeriu sinistramente que elas talvez tivessem um lado verdadeiro. O público também não pôde exercer o seu direito de ouvir e, potencialmente, aprender. O que foi dito? Por que dizer aquilo foi errado? O que deveria ter sido dito em vez daquilo?

Precisamos parar de presumir que todo mundo sabe, ou deveria saber, de tudo

Precisamos exigir que as pessoas só se comportem nas mídias sociais como se comportariam na vida real, e também precisamos exigir mudanças razoáveis nas mídias sociais, como o fim do anonimato e a permissão de anunciar apenas por contas com nomes reais, o que incentivaria a promoção de vozes de pessoas de verdade e não robôs amorais.

E se cada um de nós, mas particularmente aqueles que têm voz, aqueles que controlam os acessos, os formadores de opinião, os líderes políticos e culturais, os editores, os influenciadores, de todo o espectro político, concordássemos que essas ideias são diretrizes a serem seguidas? Uma coalizão dos razoáveis automaticamente moderaria o discurso extremo. Isso é ingênuo? Talvez. Mas uma aceitação deliberada da ingenuidade pode ser o princípio da mudança. A internet, afinal de contas, foi projetada para criar uma utopia da conexão humana. Uma das ideias mais ingênuas que já existiu, mas que mesmo assim fez surgir a mudança mais significativa na maneira como os seres humanos se comunicam.

Às vezes é preciso uma crise para que uma ideia ingênua se torne realista. O New Deal do presidente Roosevelt foi baseado em ideias que iam contra o consenso prevalente na época e foi, de maneira geral, considerado ingênuo e impossível. Mas, quando uma crise surgiu na forma da Grande Depressão, ele subitamente se tornou possível.

A censura social é nossa crise de hoje. George Orwell escreveu que “se um grande número de pessoas se interessar por liberdade de expressão, haverá liberdade de expressão, mesmo se a lei proibir”. A isso eu gostaria de acrescentar: podemos proteger o nosso futuro. Só precisamos de coragem moral.

Matéria publicada na edição impressa #67 em fevereiro de 2023.