Literatura japonesa,

‘Flores de verão’: Hiroshima sob o impacto da bomba

Salvo por estar no banheiro, escritor narra as cenas de horror que testemunhou horas após a explosão; leia trecho

19set2022 | Edição #61No dia 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima uma bomba atômica que devastou a cidade e matou dezenas de milhares de pessoas. Sobrevivente da catástrofe, o escritor Tamiki Hara (1905-1951) narra em Flores de verão os momentos antes, durante e depois da explosão: o esforço de guerra da população de Hiroshima nos meses anteriores, o clarão fatal que atingiu pessoas, animais, plantas e coisas, e os difíceis meses de recuperação e reconstrução da vida dos que ficaram.

Salvo por estar no banheiro no momento da detonação, Hara descreve tudo o que viu naqueles dias, encontrando as vítimas em desespero pelas ruas, pelos parques e pelo rio que marca a geografia de Hiroshima. Clássico da literatura japonesa do século 20, Flores de verão ganhou, pela Tinta-da-China Brasil, a sua primeira tradução para o português, feita do original japonês por Jefferson José Teixeira. Segundo o Nobel de Literatura Kenzaburo Oe, Tamiki Hara é “o escritor japonês que melhor retratou a experiência da bomba atômica”. Leia abaixo um trecho do livro.

*

Oh, bem-amados, corram o quanto puderem

pelos montes olorantes,

feito corças, feito cervos

Fui à cidade comprar flores com a intenção de visitar o túmulo de minha esposa. No bolso levava um maço de varetas de incenso retiradas do altar budista. Fui antes de 15 de agosto, o primeiro dia de Finados após a morte dela, pois duvidava que até lá minha cidade natal pudesse se manter sã e salva. Por ser justo num dia de corte de eletricidade, não vi nenhum outro homem pela manhã andando pela cidade como eu, que carregava flores. Embora ignorasse o nome das flores, elas pareciam realmente de verão, imbuídas da formosura bucólica de pétalas amarelas.

Lancei água sobre a lápide exposta a um sol escaldante, dividi as flores em dois molhos e os enfiei nos recipientes em cada lado do túmulo. Com isso, a frente da campa passou a transmitir uma sensação de limpeza e frescor. Por um tempo, contemplei as flores e a lápide. Abaixo dela estavam guardados não somente os ossos de minha esposa, mas também os dos meus pais. Acendi o incenso que levara e, após fazer uma vênia calado, bebi água do poço ao lado. Em seguida, retornei para casa, atravessando o parque Nigitsu. Tanto naquele dia como no seguinte, o meu bolso exalava o aroma do incenso. Dois dias depois a bomba atômica explodiu.

Destruição em Hiroshima após o lançamento da primeira bomba atômica. 6 de agosto de 1945 [Us Air Force (USAF)]

Salvei-me por estar na privada. Na manhã de 6 de agosto, eu me levantei da cama por volta das oito horas. O alarme antiaéreo soara duas vezes na noite anterior, mas, por não ter havido ataque nenhum, antes do amanhecer eu me despi por completo, vesti um quimono yukata e um calção, algo que não fazia há tempos, e fui dormir. Quando acordei, estava só de calção. Ao me ver assim, a minha irmã me censurou por eu ter acordado tarde e, sem contestar, entrei no compartimento da privada.

Mais Lidas

Não sei ao certo quantos segundos se passaram, mas recebi um golpe súbito na cabeça e tudo escureceu diante dos meus olhos. Soltei um grito espontâneo e, com as mãos segurando a cabeça, me ergui. Em plena escuridão, não entendia o que se passava, apenas ouvia o ruído de algo semelhante a uma tempestade a desabar. Aos tatos, abri a porta que dava para a varanda. Até aquele momento, eu me angustiava por ouvir com clareza apenas a minha voz a berrar misturada aos outros sons, embora não pudesse ver nada. No entanto, ao sair à varanda, por um tempo pude vislumbrar, sob uma tênue luminosidade, uma casa destruída, e o meu sentimento se tornou mais definido.

Era como se estivesse vivendo um horrível pesadelo. De início, quando recebi o golpe e não conseguia enxergar nada, compreendi que não estava morto. Depois, ao ver que tudo se complicara bastante, me enfureci. E o grito que emiti soava aos meus ouvidos como a voz de outra pessoa. Porém, quando a situação ao redor começou a se tornar mais clara, embora ainda indistinta, senti que estava de pé no palco de uma tragédia. Com certeza eu assistira a cenas semelhantes àquela em filmes. Espaços azuis podiam ser vistos através das densas nuvens de poeira, que em seguida se multiplicavam. Uma luz brilhava do local onde as paredes caíram e de direções inesperadas. Ao caminhar com cuidado pelas tábuas do soalho de onde os tatames tinham voado, minha irmã apareceu correndo na minha direção, com um vigor incrível.

O autor japonês Tamiki Hara [Reprodução]

— Você está bem? Não está ferido, não está ferido? — gritou ela. — O seu olho está sangrando. Vai lavar agora mesmo! — disse, me informando que ainda saía água na pia da cozinha.

Percebendo que estava nu, perguntei à minha irmã: “Não teria algo que eu possa vestir?”. Com cuidado, ela retirou cuecas do armário que sobrevivera à destruição. Nesse momento, alguém entrou fazendo estranhos gestos. O homem, vestindo apenas camisa e com o rosto coberto de sangue, era um dos operários da fábrica.

— Fico feliz por você estar bem — disse ele ao me ver. — Telefone, telefone, preciso telefonar — murmurou, partindo apressado para algum lugar.

Por toda a casa havia rachaduras, móveis e tatames estavam espalhados, e apenas os pilares e umbrais apareciam. Um estranho silêncio perdurou por algum tempo. Aquela parecia ser a aparência derradeira da casa. Conforme soube depois, naquela área a maioria das casas desmoronou por completo. Apenas o andar de cima da nossa não caíra, e o assoalho se mantivera firme. Provavelmente por ter uma estrutura sólida. Ela fora construída quarenta anos atrás, por meu meticuloso pai.

Passei por cima do caos de tatames e portas deslizantes em busca de algo para me vestir. Logo encontrei um casaco, mas enquanto procurava calças aqui e ali, os meus olhos atarefados de repente repararam na posição e no formato dos objetos, espalhados em total desordem. O livro que eu lia até a noite anterior estava caído, com as páginas retorcidas. A moldura que tombara de uma prateleira alta cobria a minha cama de forma assustadora. Do nada, encontrei de repente meu cantil, e em seguida foi a vez do meu chapéu aparecer. Não achei as calças e acabei procurando alguma coisa com que pudesse calçar os pés.

Nesse momento, K., do escritório, apareceu na varanda da sala.

— Ai, me ajuda, estou ferido — soltou uma voz sofrida e caiu sentado no chão. Um pouco de sangue gotejava de sua testa, e os olhos estavam lacrimosos.

— Está ferido onde? — perguntei.

— No joelho — disse, pressionando o local e contorcendo o rosto pálido e encarquilhado.

Entreguei-lhe um pano que estava ao meu lado e calcei dois pares de meias, um sobre o outro.

— Ah, está saindo fumaça. Vamos fugir. Levem-me com vocês — K. insistia, me apressando.

K. era bem mais velho do que eu e estava sempre cheio de energia, mas naquele momento se mostrava meio perturbado.

Da varanda via-se uma massa de casas que desabara de uma vez, e, com exceção de um prédio de concreto armado um pouco adiante, nada me servia de orientação. No jardim, ao lado do muro de barro que tombara, o enorme tronco de um bordo estava partido ao meio, e sua copa fora lançada sobre o lavatório. Encurvado no abrigo antiaéreo, de repente K. disse algo estranho.

— Vamos aguentar por aqui mesmo. Temos até uma cisterna.

— Não, vamos até o rio! — repliquei.

— Rio? Qual é o caminho para chegarmos ao rio? — exagerou ele, com ar de desconfiança.

Seja como for, mesmo que quiséssemos, ainda não estávamos preparados para fugir. Retirei do armário um pijama que entreguei a ele e arranquei a cortina da varanda. Recolhi algumas almofadas. Ao virar o tatame da varanda, surgiu o bornal que eu havia preparado para uma eventual fuga. Aliviado, pendurei-o no ombro. Pequenas chamas vermelhas começaram a surgir no depósito da empresa farmacêutica vizinha. Tinha chegado a hora de começarmos a fugir. Saí por último, passando ao lado do bordo partido ao meio.

Aquele enorme bordo, que sempre esteve num canto do jardim, era a árvore objeto dos meus sonhos juvenis. Desde que, naquela primavera, eu estava de volta e passei a viver na minha casa natal depois de passar um longo tempo fora, achava bastante estranho não conseguir sentir por ela o encanto de outrora. Curiosamente, toda a minha terra natal perdera a sua leve naturalidade e me fazia sentir como se tivesse se tornado um aglomerado cruel e inorgânico. Sempre que entrava no salão que dava para o jardim, vinham-me à mente apenas as palavras de A queda da casa de Usher, de Edgar Allan Poe.

•

K. e eu avançamos devagar, passando por cima dos escombros das casas destruídas e desviando dos obstáculos no caminho. Logo os nossos pés chegaram a um terreno plano e soubemos que havíamos dado em uma rua. A partir dali, caminhamos por ela a passos ligeiros. Das sombras de um prédio desmoronado ouvimos uma voz lamuriosa chamando: “Senhor, por favor!”. Ao nos virarmos, uma mulher com o rosto ensanguentado caminhou em prantos em nossa direção, clamando por socorro e seguindo-nos com obstinação, de uma forma ameaçadora.

Após avançarmos um pouco mais, nos deparamos com uma anciã de pé, no meio da rua, chorando aflita feito uma criança.

— Minha casa está queimando! Minha casa está queimando!

Subia fumaça de vários pontos por entre os escombros das casas, mas logo chegamos a uma área onde as chamas se espalhavam com violência. Corremos, e quando deixamos o lugar para trás, o caminho se tornou novamente plano e chegamos à entrada da ponte Sakae. Um grande número de pessoas se refugiara ali.

— Quem tiver força, pegue baldes e apague o fogo! — Alguém em cima da ponte demonstrava o seu esforço.

Tomei o caminho na direção do bosque do parque Sentei, onde me perdi de K.

O bosque de bambus tinha sido derrubado e abriu-se uma senda formada pelo furor das pessoas em fuga. Olhei para a copa das árvores. Em sua maioria, estavam decepadas. Ao longo do rio, aquele famoso jardim histórico agora estava todo desfigurado. De súbito vi o rosto de uma mulher de meia-idade agachada ao lado dos arbustos, com o corpo avantajado inerte. Só de ver seu rosto inexpressivo senti como se ele pudesse me infectar com algo. Pela primeira vez, eu vislumbrava um rosto semelhante. Depois disso, eu seria forçado a olhar para uma infinidade de rostos ainda mais grotescos.

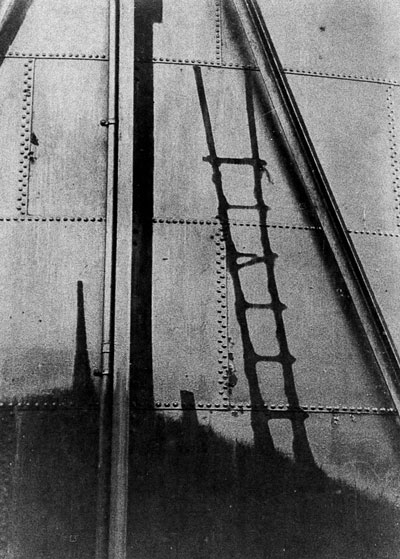

Sombra de uma escada impressa pelo clarão da bomba em um tanque de gasolina. 18 de outubro de 1945 [USAF]

No bosque próximo à beira do rio, cruzamos com um grupo de estudantes. Elas haviam fugido da fábrica e conversavam sobressaltadas, embora estivessem levemente machucadas e lutassem com a novidade dos acontecimentos que agora surgiam diante de seus olhos. Então o meu irmão mais velho apareceu. Vestindo apenas camisa, segurava uma garrafa de cerveja em uma das mãos e não parecia estar ferido. Na margem oposta do rio, até onde a vista alcançava, os prédios também sucumbiram e apenas os postes de eletricidade permaneciam de pé. O fogo se alastrava. Quando me sentei no estreito caminho à margem do rio, eu já me sentia, apesar de tudo, mais seguro. O que nos ameaçara por tanto tempo, o que era iminente, acabou chegando. Sentindo-me aliviado, fiz um retrospecto de tudo o que obtive durante a vida. Antes, imaginava que teria grande probabilidade de não escapar, mas o fato de estar vivo me fez agora entender subitamente o significado da vida.

Preciso deixar tudo isso por escrito, pensei comigo mesmo. No entanto, na prática eu ignorava, naquele momento, as verdadeiras consequências daquele ataque aéreo.

Os incêndios se intensificaram na margem oposta. Como o calor se refletia até a nossa margem, eu mergulhava uma almofada nas águas do rio, que estava na cheia, e cobria a minha cabeça com ela. Nesse momento, alguém gritou: “Ataque aéreo!”. Outra voz se fez ouvir: “Quem estiver de roupa branca, esconda-se atrás das árvores!”. As pessoas rastejavam rápidas até o fundo do bosque. Com o sol brilhante se pondo, também parecia haver incêndios para além do bosque. Contive a respiração por um tempo, mas como parecia não haver perigo, voltei até o rio. O incêndio na margem oposta não arrefecia. Um vento morno soprava sobre nossa cabeça, e via-se uma fumaça no meio do rio. Nesse momento, o céu de repente se enegreceu e uma chuva torrencial começou a cair. A chuva serviu para amainar de leve os incêndios na área, mas logo depois o tempo voltou a se firmar. O incêndio na margem oposta perseverava. Agora, nesta margem, vi o meu irmão mais velho, a minha irmã mais nova e dois ou três rostos conhecidos das vizinhanças. Nós nos reunimos e cada qual contou o que lhe acontecera naquela manhã.

O meu irmão estava sentado à sua mesa, no escritório, quando tudo aconteceu. Um forte clarão cruzou o jardim, e pouco depois ele foi projetado a uns dois metros, ficando por um tempo a se debater debaixo dos escombros do prédio. Por fim, percebeu que havia uma fresta, por onde foi engatinhando. Na fábrica, as estudantes gritavam por ajuda. O meu irmão se empenhou com todo o ardor para resgatá-las. Já a minha irmã estava na entrada quando viu o clarão e precipitou-se para se proteger debaixo das escadas, quase sem se ferir. A princípio todos acreditávamos que só a nossa casa havia sido bombardeada, mas ao sair nos estarrecemos ao constatar que a mesma coisa acontecera por toda parte.

Além disso, era estranho que, apesar de os prédios terem sido destruídos, não houvesse crateras, como geralmente acontecia nas explosões de bombas. Tudo se passou pouco depois de suspenderem o alerta preliminar. Produziu-se um clarão, e com um ruído leve e sibilante, feito magnésio queimando, tudo virou de ponta-cabeça… “Parecia magia negra”, relatou minha irmã, com esforço.

Quando o fogo na margem oposta deu sinais de arrefecimento, uma voz avisou que as árvores do jardim começavam a pegar fogo. Uma leve fumaça apareceu bem alto no céu, acima do bosque, atrás de nós. As águas do rio continuavam cheias. Desci pelo barranco de pedras até a beira do rio. Uma grande caixa de madeira logo veio flutuando até os meus pés. Dela saíram cebolas, que flutuavam ao redor. Puxei a caixa e entreguei as cebolas às pessoas na margem. Um trem descarrilhara na ponte ferroviária rio acima, a caixa se soltou e flutuava no rio. Ao recolher as cebolas, ouvi uma voz gritando por socorro. Agarrada a um pedaço de madeira, uma menina vinha flutuando pelo meio do rio, com a cabeça ora para fora da água, ora para dentro. Escolhi uma tora e me pus a nadar, empurrando-a para a frente. Apesar de não nadar há tempos, consegui resgatar a menina com mais facilidade do que eu supusera.

O fogo, que por um tempo relaxara, subitamente recrudesceu na margem em frente. Desta vez era possível vislumbrar uma densa fumaça negra em meio às chamas vermelhas. Essa massa negra se espalhava com ímpeto, e quanto mais a olhávamos, mais a temperatura das chamas parecia subir. Porém, quando esse fogo misterioso por fim se extinguiu, restaram apenas os esqueletos vazios dos prédios. Percebi então que, pairando rio abaixo, mais ou menos sobre o meio das águas, uma camada de ar muito translúcida se movia trêmula na nossa direção. Um tornado, pensei, e naquele mesmo instante um vento violento começou a soprar acima de nossa cabeça. Todas as plantas ao redor se agitavam. Quando olhei, inúmeras árvores haviam sido arrancadas pelo vento e carregadas para o céu. As árvores que voejavam loucamente pelo céu caíam com a força de flechas em meio ao caos formado. Não me lembro claramente da coloração do ar ao redor naquele momento. Contudo, tive a impressão de que talvez estivéssemos envoltos na terrível e tênue luz verde que se vê nas ilustrações retratando o inferno budista.

Danos da bomba atômica no prédio da Associação Agrícola da Prefeitura de Hiroshima. 4 de novembro de 1945 [USAF]

Depois que o tornado passou, o céu se revestiu de uma cor quase crepuscular. O meu segundo irmão, que até agora não havia aparecido, de repente chegou aonde nós estávamos. Havia marcas acinzentadas no rosto dele, e a sua camisa estava rasgada nas costas. Os ferimentos na pele, comparáveis ao bronzeado de sol na praia, depois se tornariam queimaduras que supuraram, exigindo vários meses de tratamento. Naquele momento, porém, esse meu irmão estava com muito vigor. Contou que tão logo chegou de volta à casa, para cuidar de um afazer, identificou um pequeno avião bem alto no céu, e em seguida viu um estranho clarão. Depois disso, foi projetado no chão a uns dois metros de onde estava. Resgatou a mulher e a empregada, que estavam presas sob os escombros da casa. Deixou as duas crianças aos cuidados da empregada e ordenou que fugisse antes dele. Ele ficou lá para resgatar o vizinho idoso, o que tomou mais tempo que o esperado.

A minha cunhada estava preocupada por ter se separado dos filhos, quando ouviu a voz da empregada na margem oposta do rio. Reclamava que os braços doíam e que não podia mais carregar as crianças, e pedia que se apressassem.

O bosque do Parque Sentei queimava aos poucos. As coisas se complicariam durante a noite se o fogo se alastrasse até onde estávamos, e por isso desejávamos nos transferir para a margem oposta enquanto ainda estivesse claro. Entretanto, não se via sinal de barcos nos arredores. O meu irmão e a minha cunhada decidiram ir para a margem oposta, atravessando a ponte. Eu e o meu segundo irmão subimos o rio, ainda à procura de um barco. Conforme seguíamos pelo estreito caminho de pedras ao longo do rio, vi ali, pela primeira vez, um grupo de pessoas simplesmente indescritível. Os raios de sol já declinantes conferiam um aspecto de palidez à paisagem. Aquelas pessoas estavam tanto na margem quanto no aterro rio acima, e suas sombras se refletiam na água. Que pessoas eram aquelas?… O rosto delas estava encarquilhado e inchado a ponto de praticamente não se poder identificar se seriam homens ou mulheres. Com os olhos apertados feito uma linha e os lábios em carne viva, deitados de lado e respirando sofregamente, revelavam o corpo coberto de ferimentos. À medida que passávamos diante daqueles seres monstruosos, eles nos diziam, com a voz frágil e suplicante:

— Água, um pouco de água para beber!

— Ajude-me.

Todos imploravam por socorro.

Parei quando alguém me chamou, com a voz aguda e lastimosa: “Senhor!”. Dentro do rio, bem perto de mim, vi o corpo nu de um menino morto, mergulhado até a cabeça. E, nos degraus de pedra, nem um metro distante desse cadáver, havia duas mulheres agachadas. O rosto delas estava inchado cerca de uma vez e meia o tamanho normal, horrendos e deformados, deixando apenas o cabelo, queimado e desgrenhado, como sinal de que eram mulheres. À primeira vista, mais do que compaixão, elas me provocaram arrepios. Ao ver que eu me detivera, uma delas me pediu, suplicante:

— O cobertor perto daquela árvore é meu. Poderia por favor trazê-lo até aqui?

Vi que havia realmente algo semelhante a um cobertor próximo da árvore. Contudo, nele jazia uma pessoa gravemente ferida, moribunda, e eu nada podia fazer.

Encontramos uma pequena jangada, soltamos as amarras e remamos em direção à margem oposta. Quando atracamos no banco de areia na outra margem, já havia escurecido, mas ali também parecia haver muitos feridos à espera de ajuda. Um soldado agachado à beira do rio suplicou:

— Por favor, me dê água quente para beber!

Caminhei com ele apoiado no meu ombro. Sofrendo, ele avançava cambaleante pela areia, mas de repente murmurou em desespero:

— Melhor seria morrer.

Assenti apavorado. As palavras não saíam. Naquele momento era como se um ressentimento intolerável contra toda aquela estupidez nos unisse em silêncio. Eu o mantive esperando no meio do caminho e vi, da base do muro de pedras para cima, sobre o aterro, um espaço com um aquecedor de água. No local do balcão, de onde naquele momento se erguia uma coluna de vapor, uma mulher de cabeça enorme e cabelo queimado segurava uma xícara e bebia água quente devagar. Todo aquele rosto imenso e grotesco parecia formado por grãos de feijão preto. Além disso, os cabelos dela haviam sido cortados em uma linha reta junto às orelhas. (Mais tarde, ao ver pessoas com queimaduras e os cabelos cortados rente às orelhas, comecei a perceber que os cabelos haviam sido queimados até a linha do chapéu.) Pouco depois, peguei uma xícara com água quente e a levei até o local onde o soldado estava. Ao olhar de relance, vi o meu soldado ferido ajoelhado, dentro da água, bebendo com sofreguidão a água do rio.

Quando o céu sobre o parque Sentei e o fogo próximo emergiram vívidos em meio à escuridão, as pessoas queimavam pedaços de madeira no banco de areia para cozinhar o jantar. Uma mulher de rosto inchado estava deitada por algum tempo bem ao meu lado. Só fui perceber que se tratava da empregada da casa de meu segundo irmão quando ouvi a voz dela clamando por água. Quando ela saiu da cozinha com o bebê nos braços e o clarão a atingiu, o rosto, o tronco e as mãos dela se queimaram. Depois disso, ela fugiu antes de meus irmãos, levando o bebê e a filha mais velha, mas se separou da menina na ponte e chegou até o leito do rio apenas com o bebê no colo. De início, tentou cobrir o rosto com a mão para protegê-lo do clarão, e reclamava que ela agora estava doendo como se estivesse sendo arrancada.

Como as águas começaram a subir, abandonamos o leito do rio e nos transferimos para o aterro. O sol se pusera por completo, mas ouviam-se vozes desesperadas implorando: “Água, água”. O burburinho das pessoas que permaneceram no leito do rio parecia se intensificar. Ventava no alto do aterro e estava meio frio para dormir. Mais à frente ficava o parque Nigitsu, mas, envolto na escuridão, ali só era possível ver a silhueta vaga das árvores despedaçadas. Os meus irmãos estavam deitados numa concavidade do solo e eu, engatinhando até lá, procurei uma para mim também. Bem do meu lado, duas ou três estudantes feridas estavam deitadas.

Ruínas de um teatro localizado a cerca de 800 metros do hipocentro (o ponto diretamente abaixo da explosão) da bomba atômica [USAF]

— As árvores ali adiante começaram a queimar. Não seria melhor fugirmos? — perguntou alguém, preocupado.

Saindo da concavidade, olhei naquela direção. A uns trezentos metros, árvores queimavam reluzentes, mas não parecia que o fogo se transferiria para onde estávamos.

— Será que o fogo chega até aqui? — me perguntou, amedrontada, uma menina ferida.

— Não, estamos bem — eu disse.

— Que horas devem ser agora? Será que ainda não é meia-noite? — voltou a perguntar.

Nesse momento, soou o alerta preliminar. Em algum lugar ainda havia uma sirene intacta, ecoando incerta. Para os lados da cidade, algo parecia arder e podia-se ver uma luz vaga rio abaixo.

— Ah, será que ainda demora muito até amanhecer? — queixou-se uma estudante.

— Mãe! Pai! — Vozes um pouco fracas formavam um coro.

— Será que o fogo chega até aqui? — voltou a me perguntar a menina ferida.

No leito do rio ouviam-se gemidos excruciantes, aparentemente de um rapaz vigoroso. O eco de sua voz ressoava em todas as direções.

— Água! Água, por favor!… Ah… Mamãe!… Irmã!… Meu pequeno Hikaru…!

A voz irrompia como se rasgasse todo o corpo e a alma dele. Intercalados debilmente, ouviam-se arquejos carregados de dor.

Quando era criança, certa vez fui pegar peixes naquele leito do rio que atravessa o aterro. Era estranho que a recordação daquele dia de calor permanecesse vívida em mim. Na areia, havia uma enorme placa de propaganda da pasta de dentes Lion, e por vezes um trem passava com estrondo sobre a ponte. Era uma cena de paz como num sonho.

Nota

A Tinta-da-China Brasil é o selo editorial da Associação Quatro Cinco Um, que publica a revista dos livros. Ao comprar os nossos livros, você colabora com a realização de todos os nossos projetos. Assinantes da revista têm 40% de desconto por meio do nosso Clube de Benefícios.

Editoria com apoio Japan House São Paulo

Desde 2019, a Japan House São Paulo realiza em parceria com a Quatro Cinco Um uma cobertura especial de literatura japonesa, um clube de leitura e eventos especiais.

Matéria publicada na edição impressa #61 em julho de 2022.