Literatura,

O glorioso verão da lascívia

Clássico da literatura gay que narra 24 horas na vida de um homem recém-separado ganha nova edição

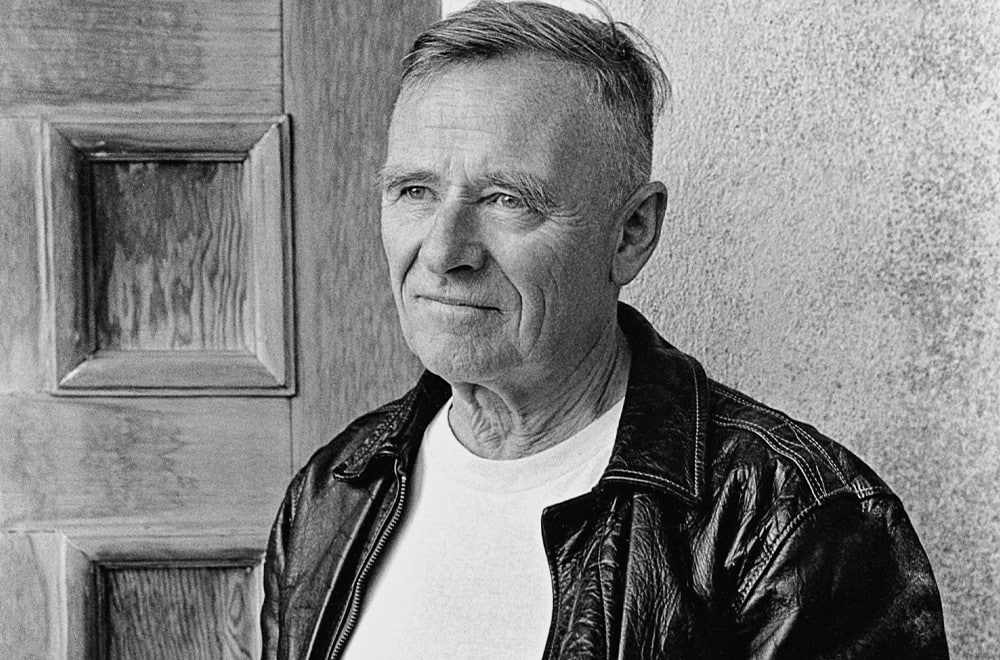

01dez2021 | Edição #52Penúltimo romance de Christopher Isherwood (1904-86), Um homem só é considerado pela crítica e pelo próprio autor como a sua obra-prima. Publicado em 1964, cinco anos antes da revolta de Stonewall, é um descarrego exorcista contra um trauma pessoal e uma desengajada exortação a uma atitude social.

Na época, a posição de gay, em confronto com as imposturas morais da repressora sociedade heteronormativa, implicava sair do armário e se jogar nas barricadas como forma de assumir e afirmar sua condição. No período de escrita do romance, o autor enfrentava uma dolorosa — e transitória — separação no relacionamento com o artista Don Bachardy (1934-), trinta anos mais jovem, seu companheiro por mais de trinta anos.

Um homem só se passa durante 24 horas na vida de George, o protagonista gay, coroa desencantado e professor universitário de literatura em Los Angeles, em crise após a morte do companheiro Jim num acidente de carro. Não exatamente Bloomsday, o dia narrado seria o “doomsday” de George, juízo apocalíptico cujo tempo quase insuportável ele divide entre a confidência da amiga Charlotte (Charley), o flerte com o aluno Kenny e a visita ao bar Starboard Side, onde conheceu o marinheiro Jim.

Sob o escrutínio de gestos, mentalidades e comportamentos dos personagens, o narrador toma partido na pegação: “Vamos torcer para que nunca se separem, e que morram na mesma hora da mesma noite, em sua cama manchada de cerveja”.

Dedicado a Gore Vidal, este talvez fosse o romance que Oscar Wilde gostaria de ter escrito, se não amargasse a masmorra por cantar Lord Alfred Douglas, filho do marquês de Queensberry, que o processou em 1895 e o condenou à balada do cárcere até 1897. E também se o autor de O retrato de Dorian Gray (1890) e De Profundis (1905, missiva ao efebo fatal de sua desgraça) conseguisse segurar o picumã das alfinetadas de afetação literária. Isherwood logrou escrever com sobriedade irônica e implacável, e diante de tal grau de contenção e dor não só os gays caídos na sofrência do luto se sentem entendidos.

Se o livro abre com a frase “Acordar começa com dizer estou e agora”, termina de maneira clínica e cínica, entre a acidez e a acídia, em desconcertante espanto e sereno desespero. Nesses lapsos, pinçam-se pérolas pronunciadas pelo narrador, como: “George e Jim estavam lá, noite após noite, mas não numa frequência suficiente para saciar o triste apetite brutal da memória, ao olhar para trás com sofreguidão para aquele glorioso verão de lascívia”.

Mais Lidas

Ou ditas por George: “Não posso falar pelos outros, mas, quanto a mim, não me tornei mais sábio em relação a nada. Sem dúvida, passei por isso e aquilo; e quando acontece de novo digo a mim mesmo, lá vem de novo. Mas tenho a impressão de que não ajuda. Na minha opinião, eu pessoalmente fui ficando cada vez mais bobo — e essa é a verdade”. E ainda: “O que eu sei é o que eu sou. E isso eu não tenho como te contar. Você tem que descobrir sozinho. Sou feito um livro que você tem que ler. Um livro não se lê para você. Ele não sabe sobre o que ele é. Eu não sei o que sou…”.

Câmera

O inglês Isherwood, instalado na Califórnia em 1939 e naturalizado norte-americano em 1946, morou em Berlim de 1929 a 1933, quando Weimar era uma senha para maravilhar-se. Viveu e trabalhou ali com seu melhor amigo (e eventual amante) W. H. Auden e escreveu Adeus a Berlim (1939), adaptado no filme Cabaret (1972, de Bob Fosse).

Dedicado a Gore Vidal, este talvez fosse o romance que Oscar Wilde gostaria de ter escrito, se não amargasse a masmorra

Escritor e pesquisador historicamente identificado com as questões LGBTQIA+, João Silvério Trevisan conta no saboroso e erudito prefácio da edição que, na abertura de “Um diário de Berlim, outono de 1930” (Adeus a Berlim), o protagonista (e alter ego do autor) Christopher anotou: “Sou uma câmera com o obturador aberto, que registra em modo passivo, sem pensar”. A edição da Companhia das Letras tem nova tradução de Débora Landsberg — a Nova Fronteira havia publicado Um homem só em 1985, em tradução de Sonia Coutinho.

Para Trevisan, o enunciado “fornece uma súmula programática para a obra de Isherwood”, pois “a metáfora do olhar mediado pela câmera propunha uma nova forma de captar literariamente o real: o autor se colocava detrás do espelho, como se espiasse a realidade de um ângulo peculiar, por isso revelador”.

Os cinéfilos entendidos se arrepiaram quando o costureiro e fabricante de perfumes Tom Ford ousou usurpar o projeto de adaptação de Um homem só para o cinema, o que seria naturalmente de direito de um Pedro Almodóvar ou um Luchino Visconti. Já o britânico Derek Jarman seria uma adequada extravagância.

Mas Direito de amar (2009), em que pese a cosmética da fama de Ford, não queimou o filme, em parte pelas interpretações de Colin Firth e Julianne Moore, se o espectador lançar mão de uma irônica consciência camp, com a suspensão da descrença no que poderia ser um melodrama gay em Technicolor rodado por Douglas Sirk e estrelado por Dirk Bogarde.

Também cineasta, Trevisan foi crítico ao filme: “Considerando o hiato de quase cinquenta anos entre as duas versões e o reflexo de duas épocas distantes, pode-se aproximar duas diferentes compreensões da sexualidade desviante, que era claramente a homossexualidade nos meados do século 20 e se tornou esse cada vez mais abstrato LGBTQIA+ do século 21”. E fornece uma instigante prova de atualidade e pertinência do romance: “A sinceridade contundente do livro de 1964 denuncia o modismo oportunista da adaptação cinematográfica de 2009. Ao produzir um embelezamento corretivo, para se alinhar à correção dos novos tempos, o filme acabou emblematizando certo narcisismo endêmico da contemporaneidade. Resgatar o romance de Isherwood permite encontrar um elo perdido na compreensão de que nossa liberdade acaba quando se torna postiça”.

Ao comentar A Meeting by the River (1967), o último romance de ficção de Isherwood, o autor de Devassos no Paraíso sugere uma aproximação, “em estado de mútua perplexidade, [entre] as exigências da vida interior e a legitimidade da experiência carnal”. Um juízo apropriado à solidão contumaz de George, improvável leitor de Introdução ao vedanta, que Isherwood publicou em 1945.

Matéria publicada na edição impressa #52 em dezembro de 2021.

Porque você leu Literatura

Uma ode ao desejo

Em romance de estreia, Selby Wynn Schwartz transforma precursoras do feminismo em herdeiras da poeta grega Safo

JULHO, 2025