Fichamento,

Lucrecia Zappi

Escritora e jornalista paulistana nascida em Buenos Aires lança romance inspirado nas ruas das cidades e em crime contra indígena

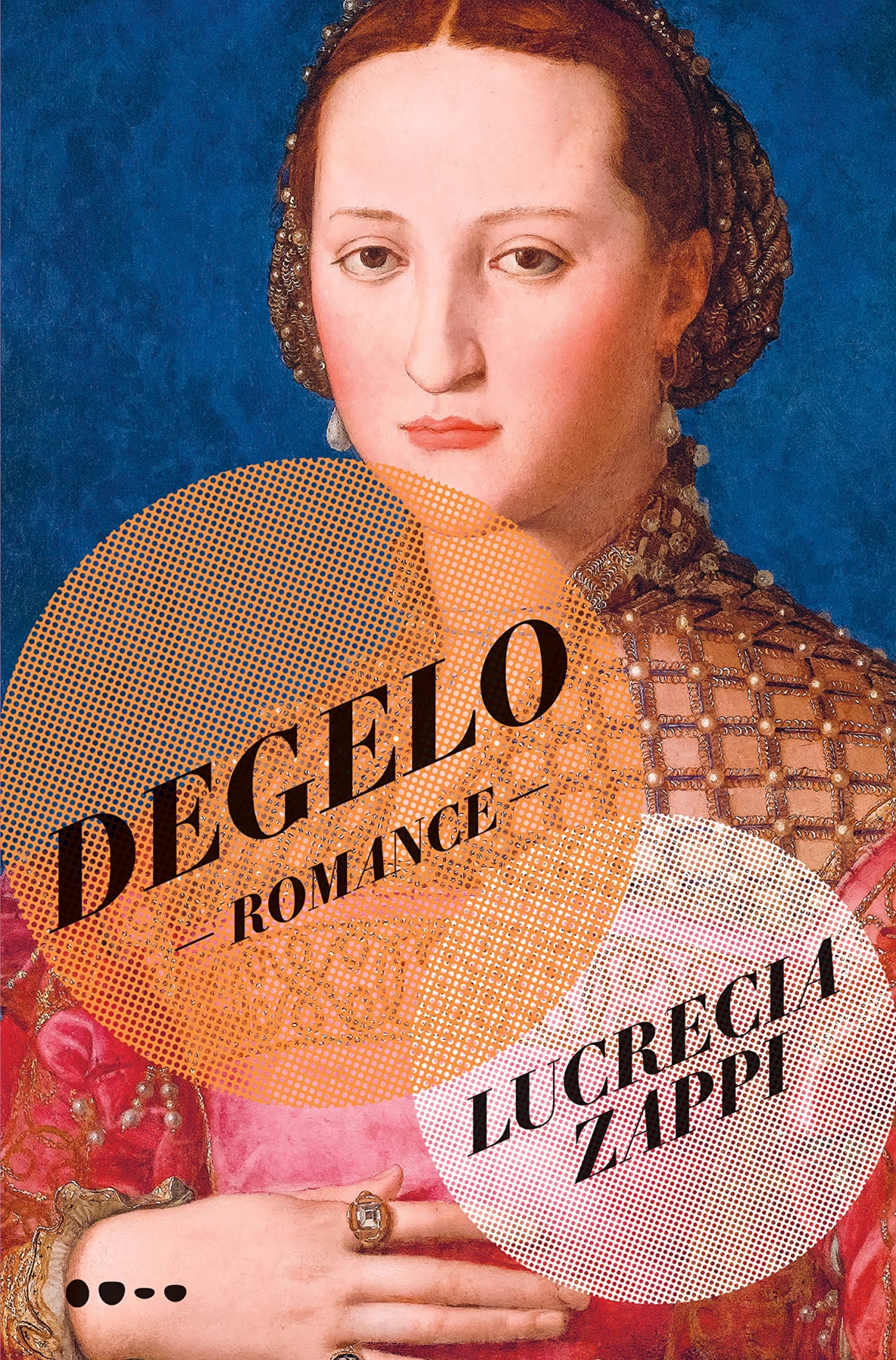

01jun2023 | Edição #70Assassinato de líder pataxó por jovens de classe média alta na Brasília dos anos 90 é o ponto de partida de Degelo (Todavia), novo romance de Lucrecia Zappi.

Degelo é inspirado na morte do indígena Galdino Jesus dos Santos, queimado vivo por jovens da elite brasiliense em 1997. Faz tempo que você pensava em escrever sobre esse crime?

Essa história ficou na minha memória, eu não conseguia digerir. Aí comecei a pesquisar e encontrei muitas histórias semelhantes. É algo muito banalizado. Isso me fez voltar à rua, que é uma de minhas obsessões, talvez por ser um território forasteiro: a rua é de todos e de ninguém. Eu também sou uma eterna estrangeira. E falar do forasteiro implica em viagem, então comecei a explorar esse aspecto: é também uma road novel.

O romance se passa em São Paulo, em Nova York e até em um trem que cruza parte dos Estados Unidos. Você fez esta viagem?

Fiz, com meu filho. Pegamos o trem na Califórnia e fomos até Chicago. Durante o trajeto, a paisagem social muda. Começa com pessoas indo esquiar e, a partir de certo ponto, entram os que usam o trem para ir trabalhar. Ao escrever sobre esses trânsitos, pensei também nos deslocamentos das personagens para dentro delas mesmas. Ana e Eleonora [protagonista e antagonista do romance, presas por atearem fogo em um indígena dormindo na rua e que se reencontram anos depois em Nova York] tentam entender o que as caracteriza a partir da morte de um desconhecido. Estou falando da alteridade, que essas garotas nunca teriam experimentado se não tivessem provocado essa grande merda e fossem mandadas para a prisão — Ana, para a Fundação Casa, por causa da idade da personagem.

No livro, você descreve a vida na Fundação Casa, as histórias de garotas detentas em geral. Esteve lá?

Sim. Perguntei se podia conversar com algumas detentas e o “prefeito”, que é como elas chamam o diretor do local, me disse: “Você pode tentar, mas elas não vão falar, nunca”. Mas liguei meu celular e elas blá-blá-blá, falaram em detalhes, sem o menor pudor. Uma coisa que me chamou muito a atenção, e está no livro, foi ver que, das cerca de cem detentas, só três ou quatro recebiam visitas semanais. E elas me disseram que isso não acontecia com os garotos [detentos]. Para as famílias dos meninos, o crime era um deslize, para as das meninas, uma desonra.

Mais Lidas

Quase daria para ter empatia com essas criminosas da ficção. Pensou em criar algum tipo de atenuante para a ação das personagens?

Queria essa ambiguidade. Foi como explorar algo que não sabia exatamente onde as coisas se encaixavam. Pegar uma personagem totalmente travada, solitária, é interessante, é como ficar num quarto “dois por dois”. Tem muito da solidão dos adolescentes, algo que me toca. Ouvi no rádio uma pesquisa dizendo que 18% dos adolescentes nos Estados Unidos consideram se suicidar.

Mesmo assim, não há justificativa para o crime e o fato de a protagonista ser de uma classe privilegiada e não sentir remorso pode gerar mais antipatia, não?

Ela não teve motivação, colocou fogo no indígena por uma aposta adolescente, no calor da noite e “shit happens”. No começo, pensava em escrever um Crime e castigo sem remorso. Nem sei como as pessoas vão receber esse livro, se vão dizer: “Essa mulher está em cima do muro, está falando na voz de uma assassina”. Aí entra a questão de você adotar uma outra voz, saber navegar em diferentes grupos sociais. Acredito que não existe literatura sem se colocar no lugar do outro. Se não aceitar isso, a ficção vira uma passarela da autocontemplação, um lugar limitado e idiota. Não quero escrever dentro do quadradinho a que pertenço — afinal, não pertenço a lugar nenhum.

Matéria publicada na edição impressa #70 em junho de 2023.

Porque você leu Fichamento

Cadão Volpato

O escritor, fundador da banda pós-punk Fellini, muda de tom para dar notícias de como lida com a transição de gênero do filho

JULHO, 2025