História,

Subversiva, sim, senhor

Na moda e na militância política, as muitas liberdades iniciadas por Zuzu Angel, que completaria cem anos de vida

01abr2021 | Edição #44Zuzu Angel estava de volta ao Rio. Vinha de uma viagem de pesquisas: estivera em Nova York e Paris para assistir a desfiles das últimas coleções de alta-costura e prêt-à-porter. O Globo não perdeu tempo e a convidou para uma entrevista, publicada no dia 23 de maio de 1970 no suplemento feminino Ela.

A primeira pergunta era clássica. O jornal queria saber de Zuzu sobre os começos da carreira. Provavelmente esperava uma ou duas frases resumindo os primórdios como costureira no final dos anos 1950, quando ficou conhecida como Zuzu Saias — trabalhava em um ateliê improvisado no apartamento onde morava com a família, na rua Barão da Torre, em Ipanema. A resposta que O Globo ouviu, porém, não correspondeu a nenhuma das expectativas. “Como foi o início?”, perguntou o jornal. Zuzu foi direto ao ponto. Ela, que sabia bem do que estava falando, declarou: “Eu estou sempre iniciando”.

A frase é curta, mas emblemática. Zuzu era uma mulher de inícios e agia para lançar movimentos em múltiplas frentes, da moda à militância política. Ela compreendia, em seu íntimo, que só poderia realizar começos e pôr em prática algo novo no mundo se fosse livre. Insistia nessa condição, embora vivesse em um país e dentro de um contexto que cerceavam suas liberdades de ação.

A trajetória de Zuzu Angel contribui para entendermos um país que ainda nos recusamos a ver

Cultural e politicamente interessada no Brasil, Zuzu trabalhou duro para criar o que via como uma genuína identidade brasileira na moda, capaz de legitimar o mercado e a criação nacionais. Enxergava a roupa além da roupa, conforme explica o estilista Ronaldo Fraga, e em nenhuma ocasião essa perspectiva é mais evidente do que em setembro de 1971. Após o desaparecimento de Stuart, seu filho mais velho, Zuzu aproveitou o lançamento de uma coleção na casa do cônsul brasileiro em Nova York para realizar o primeiro desfile de moda abertamente político do mundo. Usou a costura como instrumento de denúncia contra os militares.

Mais Lidas

A Zuzu mulher amava a independência. A cliente e amiga Heloisa Aleixo Lustosa, então diretora do Museu Nacional de Belas Artes, disse, em homenagem póstuma, que a designer preferia vestir clientes que dirigiam o próprio carro àquelas que se sentavam no banco de trás e eram conduzidas por um chofer. É claro que era Zuzu quem sentava ao volante. Acompanhava as discussões dos movimentos feministas e rompeu com as normas atribuídas a mulheres de sua classe social. Casou-se aos 22 anos, mas separou-se aos 39. Mãe de três crianças, montou sua própria marca sem receber pensão do ex-marido. Gastava o que conseguia juntar para investir em seu negócio e na educação e no lazer dos filhos. E, quando menos esperava, viu-se enfrentando a ditadura.

Zuzu com seus três filhos, Hildegard, Ana Cristina e Stuart

Essa brasileira de inícios, defensora da liberdade em suas mais variadas formas, legou-nos um repertório inédito para pensarmos o Brasil a partir da moda, da mulher e da mãe militante. Sua trajetória contribui para entendermos um país que ainda nos recusamos a ver. As feridas provocadas pela ditadura permanecem abertas, tomamos a democracia como garantida, teimamos no conceito de moda frívola e achamos estranho (no pior dos casos, constrangedor) que uma mulher se exponha tão aberta e visceralmente para acusar um governo autoritário pelo assassinato de seu primogênito.

Em 2021, ano do centenário de seu nascimento — Zuleika de Souza Netto nasceu em junho de 1921, na cidade mineira de Curvelo —, precisamos vê-la em sua multiplicidade. Não foi “só” a mãe que procurou pelo filho ou “apenas” a estilista da moda política. É uma sina à qual muitas mulheres estão sujeitas: têm sua vida e história reduzidas a um único ângulo. Zuzu é grande, como criadora, resistente e mãe. Zuzu é grande como a mulher livre que estava sempre iniciando.

Costurar um Brasil

Em novembro de 1972, a revista A Cigarra entrevistou o terceiro homenageado da série especial Os Grandes da Moda Brasileira, que se seguiu a Guilherme Guimarães e ao costureiro carioca Gerson. Era a vez de Zuzu Angel, que não gostou nem um pouco da ordem dos fatores — pois ela claramente alterava o produto.

“Olhe, minha filha”, disse à autora do texto, Ísis Baião, “eu vi a entrevista que você fez com o Guilherme Guimarães, mas o número 1 da série deveria ter sido eu.” Apesar de se considerar a “única criadora de moda do Brasil”, não era de todo inflexível. Já que a numeração das matérias já publicadas não poderia ser trocada, sugeriu sua solução para o problema. “Deixe então a minha entrevista sem número. Ponha só: Zuzu Angel.”

Zuzu traçou projetos expressivos para as coleções que criava. Para começar, queria garantir a função da moda como força de comunicação do indivíduo. E, portanto, argumentava a favor da autonomia de escolha. Uma mulher não precisava de um estilista parisiense para lhe dizer o comprimento ideal da saia, se máxi, mídi ou míni — a própria mulher decide o que vestir para se sentir bem no próprio corpo. Outra obra de Zuzu passava pelo resgate e pela valorização de uma cultura eminentemente feminina. Os trabalhos manuais e a costura estão irrevogavelmente associados às mãos femininas — seriam “coisa de mulher” —, permanecendo sujeitos ao menosprezo. Criadores de moda eram os homens figurinistas. Às mulheres, reservava-se o cargo de costureira. Zuzu saiu desse contexto, da costura no ambiente doméstico, e se embrenhou no mercado da moda com a intenção de desenvolver uma etiqueta que rompesse com mesmices dos estilos tradicionais.

Não bastasse a contestação à tirania da moda, Zuzu Angel empreendeu uma tarefa ainda mais ambiciosa. Ela foi pioneira na elaboração de perspectivas fundantes de uma moda brasileira, em vez de simplesmente vinda do Brasil. Seu lugar de criação, ancorado nos afetos e nas raízes de sua história, delineava-se pelo que é comum à cultura nacional e pela tentativa de encontrar um referencial que conectasse brasileiros através das roupas.

O caminho que desbravava em meio a rendas de bilro, chita, zuarte — um tecido barato e rústico de algodão, muito usado para forrar colchões — e estampas coloridíssimas com flores e pássaros típicos era inédito no país. Chique era copiar desenhos de modistas europeus e importar tecidos. Ninguém pensava no cangaço, nas rendeiras cearenses e nas pedras semipreciosas de Minas (turmalinas, ágatas, quartzos e ametistas, com as quais brincava na infância) como fonte de inspiração e material de criação, principalmente para uma marca que mesclasse alta-costura e roupa pronta de qualidade. Zuzu rompia com o bom gosto vigente e mostrava que era, sim, possível e desejável fazer moda com o “brasileiro” — e que “jeca” e “brejeiro”, mais do que adjetivos derrisórios, são sintomas de um país que tem vergonha de si mesmo.

Não é fácil enunciar uma identidade nacional, sobretudo na moda, mas Zuzu preferia explorar o imaginário popular brasileiro a se ater aos padrões dos demais costureiros. Ela imaginava além dos extremos entre roupa bonita e cafona e virou precursora de uma moda madura o suficiente para olhar para seu próprio país, em vez de apreciar apenas o que vem de fora. Os laços com as tradições históricas das mulheres que bordam e costuram permitiram que realçasse, no imaginário que construía, o valor do popular brasileiro. Zuzu fazia moda com o que tinha em mãos. Começou com as técnicas aprendidas na juventude e os panos para cortinas e colchões comprados nas Casas Pernambucanas e logo estava produzindo biquínis, conjuntos de patchwork e vestidos de noiva; exportou até lingerie para a loja Henri Bendel, de Nova York. A linha extensa de sua marca, simbolizada por um anjo, não queria controlar os corpos femininos. Queria oferecer opções.

Politizar a moda

Quando chegou a hora de politizar de vez sua moda, em setembro de 1971, Zuzu Angel capturou o doloroso momento provocado pelo desaparecimento de seu filho. Stuart era militante da organização de luta armada Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e tinha sido preso em maio daquele ano. Em meio aos anos de chumbo, marcados pelo autoritarismo extremo, Zuzu bordou uma denúncia poderosa. Não era sua intenção inicial.

A coleção Holiday & Resort desfilaria, a princípio, peças leves e descontraídas. Os desenhos de tanques, fuzis, pássaros engaiolados e anjos sobre tecidos brancos vieram depois, respondendo à necessidade de transformar a costumeira alegria de Zuzu em mensagem de pesar e revolta. Seu país estava em guerra, o paradeiro de Stuart era desconhecido e Zuzu desvendava os aparatos de repressão. Sua moda tinha que refletir essa mudança brusca. Assim, tornou-se uma mulher armada — armada de um ofício que lhe permitia se expressar artisticamente e que a dotava de uma visibilidade importante no Brasil e nos Estados Unidos. Se, antes de 1971, Zuzu falava de si por meio das conexões brasileiras embutidas em suas coleções, logo assumiu uma forma de escrever sobre sua agonia íntima ao mesmo tempo que criticava a ditadura brasileira.

É reveladora a divulgação de documentos de órgãos de informação sobre a possibilidade de cancelar, se não adiar substancialmente, o desfile-protesto. O Centro de Informações do Exército (CIE) queria saber se Zuzu seria motivo de perturbação; o Itamaraty orientou o Consulado-Geral do Brasil em Nova York a investigar as intenções da senhora Zuzu Angel. Logo desistiram do plano. Os militares acharam que poderia ser “sumamente embaraçoso” pôr em evidência um desfile que, se tivessem sorte, ficaria restrito ao próprio mercado. A sorte faltou, mas o aparato de censura se certificou de que a imprensa brasileira não mencionasse nada sobre possíveis conotações políticas — para quem Zuzu se limitara a babados e vestidos longos. Veículos estrangeiros como Montreal Star e Chicago Tribune, por outro lado, entenderam o recado e deram a notícia. Zuzu Angel estava em Nova York desfilando moda política contra a ditadura militar brasileira.

A mulher que não parou

Zuzu pegava o telefone, ouvia o clique característico de aparelhos grampeados e avisava: “Ei, você aí que está me ouvindo, não adianta porque eu não vou parar”. Sabia que era monitorada. Reconhecia os agentes que ficavam parados ao lado de seu carro, um Karmann-Ghia TC, esperando-a sair de sua butique, na rua Almirante Pereira Guimarães, no Leblon. Elke Maravilha, amiga e uma de suas modelos favoritas, implorava-lhe que, pelo menos, atenuasse sua afronta aos militares. Outros amigos compartilhavam desse temor pelas represálias que certamente viriam. Zuzu não aceitava. Haviam lhe tirado o filho, retrucava, então já estava morta.

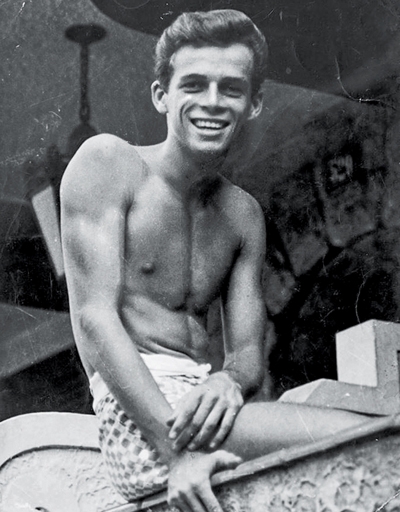

Stuart, filho de Zuzu, em foto dos anos 1960

A despeito das ameaças, Zuzu não parava. Estava pronta para ir até o fim e obter as respostas que tanto desejava. Queria receber o corpo do filho, sepultá-lo e ouvir a admissão oficial de que Stuart, estudante de economia com 26 anos, fora morto sob tortura nas dependências do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (Cisa), na Base Aérea do Galeão. Há indícios de que, depois de morto, o corpo de Stuart estaria enterrado na cabeceira da pista da Base Aérea de Santa Cruz, também no Rio de Janeiro.

Zuzu Angel entrou para a história brasileira mais como a “mãe coragem” do que em seu papel de criadora de moda. Desde o momento em que recebeu a notícia sobre Stuart, em 1971, até seu assassinato a mando do governo militar, na madrugada de 14 de abril de 1976, concentrou a maior parte de suas forças para reivindicar o direito de enterrar o filho. Peitou a ditadura, vestida de preto e fazendo desfiles. Bateu à porta de quartéis e ligou incessantemente para generais, majores e coronéis. Mobilizou a família do ex-marido nos Estados Unidos para contatar deputados e senadores que pudessem pressionar o governo brasileiro a confirmar o paradeiro de Stuart, que dispunha de cidadania norte-americana. Escrevia cartas, reunia documentos para montar dossiês, pressionava personalidades influentes por qualquer indício que a colocasse mais próxima da certeza. Estava sempre atrás de alguma pista.

Seu luto não tinha hora nem lugar. Era uma mãe que sofrera a inominável perda de um filho e não via sentido algum em engolir a dor apenas para se encaixar nas convenções. Contava a história da prisão, tortura e morte de Stuart em filas de banco e supermercado. Durante um voo rumo ao Rio de Janeiro, apoderou-se do microfone de uma comissária de bordo e interrompeu o radiante anúncio de chegada para dar a sua própria versão — estavam descendo não na Cidade Maravilhosa, mas no aeroporto onde jovens eram torturados e mortos. Semanas antes de ser assassinada, topou com Juscelino Kubitschek na boate carioca Regine’s e prontamente o acusou de pamonha, covarde e acomodado. Entendia que, se suas ações como designer de moda repercutiam e faziam barulho, Kubitschek , na função de ex-presidente, poderia fazer muito mais para condenar as violências da ditadura.

Zuzu em foto da década de 1970

Ela incomodava, e não só os militares, que se enfureciam e se acuavam progressivamente à medida que Zuzu ficava mais ousada com suas manobras. Perturbava também as elites, e todos que preferiam fechar os olhos aos limites impostos à liberdade, aos atentados à cidadania, à extinção da democracia e às violências sistematicamente perpetradas contra os opositores do governo. Escancarava sua indignação e mostrava que o pior acontecia até a uma mulher, empresária, criadora de moda e de classe média. A ditadura afetava a todos. Sua dor, motor de criatividade, rompia os pactos velados de comportamento social. Zuzu não aguentou calada e não engoliu desaforo.

Além dos militares, ela incomodava as elites, que fechavam os olhos para a extinção da democracia

Não estava entre os planos de Zuzu transformar sua carreira em instrumento de subversão, seu carro em meio de transporte e entrega de panfletos e livros políticos e seu nome em sinônimo de afronta e desafio. Dizia-se pega de surpresa pelo próprio fervor. No começo — em mais um início — sentia-se um pouco culpada por ter passado os primeiros anos da ditadura na segurança de suas criações e da expansão internacional de sua marca, sem se envolver na luta pela democracia. Zuzu se empenhou em outros projetos até as flores perderem o colorido e os pássaros enlouquecerem, como escreveu em carta para Thomas Dine, secretário do senador democrata norte-americano Frank Church. Não era alienada, mas tampouco antecipava enfrentar as Forças Armadas apenas com palavras, roupas e a convicção ferrenha da validade de suas reivindicações.

Tentaram, em vão, empurrá-la para as margens. Zuzu fazia questão de aparecer e compor o testemunho dos tempos duros em que viveu. Sua agitação era por todo o povo brasileiro e não se restringia ao seu filho, embora tenha começado em nome de Stuart. Obstinada, defendia a liberdade e o direito à vida. Frente à crise, agiu. Em fevereiro de 1976, vestiu-se como uma senhora norte-americana e furou a segurança de Henry Kissinger, então secretário de Estado dos Estados Unidos, que estava em visita oficial ao Brasil, para entregar-lhe o dossiê de Stuart. Em pleno Leblon conformado, tocava os discos de Chico Buarque na sua loja em alto e bom som e transformou a butique em ponto de encontro para mães de filhos desaparecidos e presos pela ditadura. Enviou cartas sinceras ao então presidente Ernesto Geisel, pedindo-lhe ajuda para recuperar o corpo de Stuart.

Sairia do gabinete do próprio Geisel a ordem que, posteriormente, autorizou a execução de Zuzu. Um memorando do diretor da CIA a Henry Kissinger, parcialmente desclassificado, relata uma reunião de generais brasileiros ocorrida no dia 30 de março de 1974. Nela, debateu-se a manutenção de medidas extralegais para eliminar “subversivos perigosos”. Um dos argumentos para defender a política de assassinatos era a eficácia: o general Milton Tavares de Souza, chefe do CIE, alegou que 104 subversivos teriam sido mortos no ano anterior, pelo bem da segurança nacional. Dois dias depois, em 1º de abril, Geisel concedeu ao general João Figueiredo, à época dirigente do Serviço Nacional de Informações (SNI), o poder de decidir quais dos subversivos que caíssem nas mãos da repressão seriam sumariamente executados.

Zuzu era uma subversiva, e das boas. Estava extremamente disposta a perturbar a ordem. Não seria de todo inadequado se o Cisa tivesse incluído em seu “Dicionário da Subversão” — um documento elaborado em 1971 com os termos e siglas do “vocabulário comunista” para ensinar aos agentes da repressão como compreender as mensagens de resistentes — o verbete “Zuzu”. O texto poderia dizer: costureira e designer de moda, mãe militante, pedra afiada no sapato da ditadura, organizadora de dossiês comprometedores ao governo, brasileira em busca de liberdades.

Seria essa uma definição suficiente? Chico Buarque e Miltinho tentaram fazer a deles, em 1977, com a canção “Angélica”, em homenagem a Zuzu. “Quem é essa mulher?”, perguntam ao começo de cada estrofe. Não há resposta que satisfaça e seja capaz de conter uma vida. Uma coisa, porém, é certa. Zuzu tem muitos inícios. E sua morte não representa o fim do que ela pode nos contar.

Matéria publicada na edição impressa #44 em abril de 2021.

Porque você leu História

Quebrar a maldição de Ulisses

De Egéria a Tamara Klink, autora portuguesa reúne biografias de mulheres viajantes em livro esclarecedor sobre a mobilidade feminina

FEVEREIRO, 2025