Literatura,

Mil faces

Na autobiografia “Os fatos” e em romances como “Operação Shylock” e “Complô contra a América”, escritor eliminou as fronteiras entre memória e ficção

01jul2018 | Edição #13 jul.2018Sempre apontado como exemplo de ficcionista de extração autobiográfica, Philip Roth dedicou um livro ao gênero, Os fatos: a autobiografia de um romancista, publicado em 1988.

O leitor habitual de seus romances encontra ali muito a reconhecer. A assimilação judaica à pujança americana, triunfante na geração dos netos de imigrantes a ponto de reverter em sátira; a confluência entre a liberação sexual dos anos 1960 e as epifanias de um priapismo fixado em certas mulheres versadas no assunto, mas derruído, nos narradores maduros, pela longa sombra da decrepitude; uma fatalidade irônica que persegue seus heróis predestinados à catástrofe — esses temas tipicamente rothianos, como era de esperar, estão presentes.

Weequahic, Newark

Em paralelo, descortina-se um reconhecimento geográfico. Aí está um autor que levou a sério a recomendação atribuída a Tolstói de escrever sobre a própria aldeia. Muitas das histórias de Roth acontecem no bairro judeu de classe média em que o escritor passou infância e adolescência, Weequahic, em Newark (NJ), na região suburbana de Nova York, de modo que se torna um passatempo, para o leitor da autobiografia, identificar lugares e situações transplantados à ficção ou misturados com ela.

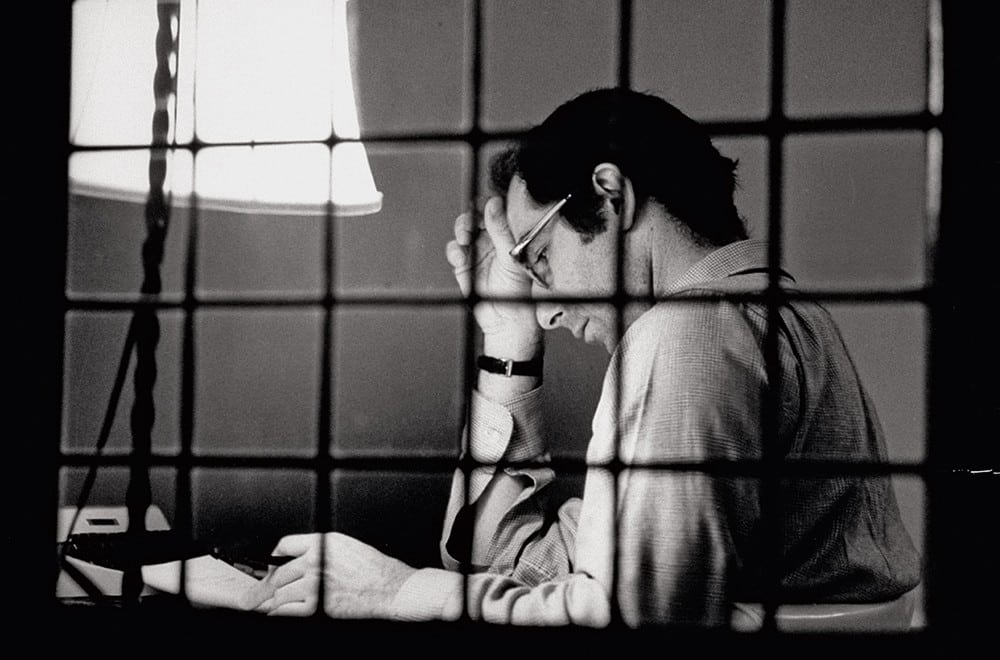

Em seguida vieram a graduação em letras numa faculdade obscura da Pensilvânia e o período em que obteve o mestrado e começou o doutorado na Universidade de Chicago, onde também passou a lecionar como professor-assistente. Não há muito de interessante — diz o próprio Roth a dada altura — na vida de um escritor, que consiste em passar quase todo o tempo preso a uma escrivaninha, lendo e escrevendo.

Foram os contos publicados em revistas literárias e logo reunidos em seu primeiro livro, Adeus, Columbus (1959), quando o autor tinha 26 anos, que provocaram uma faísca de fama, embora adversa. A desenvoltura do escritor principiante ao expor fraquezas de personagens judeus e dessacralizar uma identidade ancestral satirizando seus costumes anacrônicos alarmou líderes da comunidade, que atribuíram a Roth a pecha de judeu que odeia a própria condição.

A autobiografia culmina com as altercações entre Roth, convidado a uma mesa de debates numa universidade judaica em Nova York, e interpelantes raivosos que o crivam de perguntas hostis e continuam a assediá-lo depois de os organizadores darem por encerrado o painel. Desse episódio, da psicanálise então recém-começada e das imitações humorísticas do cotidiano judaico que fazia em jantares íntimos nasceu a explosão de O complexo de Portnoy (1969), livro que o fez famoso e é provavelmente o mais livre e divertido que escreveu.

Mais Lidas

Até aqui ficamos sabendo da ascensão de um escritor autoconfiante, seguro de seus talentos e direitos, um tanto ingênuo em face das sucessivas mulheres “arianas”, como ele ressalta, com quem se envolve. Neste ponto, porém, a narrativa se interrompe. Como se sentisse o mesmo que nós — falta, ao relato bastante insípido, a sedução hipnótica de seus livros de ficção —, o autor o fez preceder de uma carta por ele escrita a Nathan Zuckerman, o jovem alter ego de Roth que protagoniza alguns de seus romances.

Ali, o escritor revela ter redigido o texto após um colapso nervoso associado a graves complicações que sobrevieram em decorrência de uma cirurgia. Como quem se esquece onde colocou uma chave, ele alega que precisava reconstituir seus passos anteriores — daí o esforço autobiográfico. Refere também certo “cansaço com as máscaras, com os disfarces, com as distorções e as mentiras”. Numa passagem reveladora, ele escreve que as “lembranças do passado não são lembranças de fatos, mas lembranças de como os fatos foram imaginados”. Teriam rendido um livro bom o bastante? Deveriam ser publicadas? É o que Roth “pergunta” a Zuckerman.

Criador e criatura

A vigorosa resposta do personagem, que ocupa as últimas trinta páginas de um volume de pouco mais de duzentas, é o melhor momento do livro. Zuckerman é categórico ao opinar que o manuscrito não deve ser publicado (e, no entanto, ele o foi…). “Julgamos o autor de um romance”, diz o alter ego, “pela qualidade que demonstra ao contar uma história, (…) mas julgamos moralmente o autor de uma autobiografia, cuja motivação é sobretudo ética e não estética”.

O autorretrato de Roth, diz sua criatura, vem edulcorado pelo bom-mocismo que o autor pretende projetar sobre a própria imagem e sobre um passado mais conflitivo do que ele permite entrever. Aliás, continua Zuckerman, parece haver algo crucial omitido no romance de sua infância. E sua verdadeira autobiografia, se existe uma, é O complexo de Portnoy. A resposta termina em registro cômico, como se o personagem estivesse empenhado em sobreviver quando diz ao criador que apenas ele, Zuckerman, é “seu instrumento para uma autoevisceração realmente impiedosa, seu instrumento para uma genuína autoconfrontação”.

Não deveríamos tomar o que um escritor nos diz, entretanto, pelo valor de face, sobretudo quando se trata de um notório manipulador de identidades. Em Operação Shylock — uma confissão (1993), por exemplo, Philip Roth descobre, numa viagem a Israel, um homônimo com quem nunca consegue travar contato e que lidera uma seita de adeptos da doutrina do “diasporismo”, favorável à dissolução do Estado sionista e a uma nova dispersão dos judeus pelo mundo.

Em Complô contra a América (2004), o herói da aviação Charles Lindbergh, que de fato era simpatizante da Alemanha nazista, é ungido candidato pelo Partido Republicano e se torna presidente dos Estados Unidos em 1940, derrotando o incumbente Franklin Roosevelt. Este livro se confunde com uma autobiografia em que, como numa fratura do espaço-tempo própria de algum conto fantástico de Stephen King, subitamente os fatos históricos adotassem outro curso, apto a remodelar a vida do escritor quando garoto e de toda sua família. Como estabelecer, nesse ambiente, limites entre realidade e ficção?

Existe um motivo muito concreto pelo qual a maioria dos escritores, se não todos, por menos que o admitam, é essencialmente autobiográfica. Toda ficção é uma fatia extraída do redemoinho do real que o simplifica, corrige e torna de alguma maneira exemplar. Para que essa fatia possa ostentar a verossimilhança necessária, para que seja capaz de nos persuadir, superando nossa crítica, é preciso que venha embebida numa profusão de detalhes genuínos que a imaginação falha em alcançar e que somente a memória pode suprir.

A fabulação literária é menos produto de uma fantasia abstrata, cerebral, do que do trabalho do escritor para dissimular a matriz autobiográfica daquilo que escreve. Não se trata de criar uma realidade imaginária, mas de deformar — mediante os recursos do exagero, da paródia e da ironia — um substrato real, retido pela memória, até que se torne irreconhecível. Philip Roth talvez seja o romancista em que essa manobra é ao mesmo tempo mais elaborada e mais explícita.

Matéria publicada na edição impressa #13 jul.2018 em junho de 2018.

Porque você leu Literatura

Uma ode ao desejo

Em romance de estreia, Selby Wynn Schwartz transforma precursoras do feminismo em herdeiras da poeta grega Safo

JULHO, 2025