Literatura,

O velho tira e o cinema

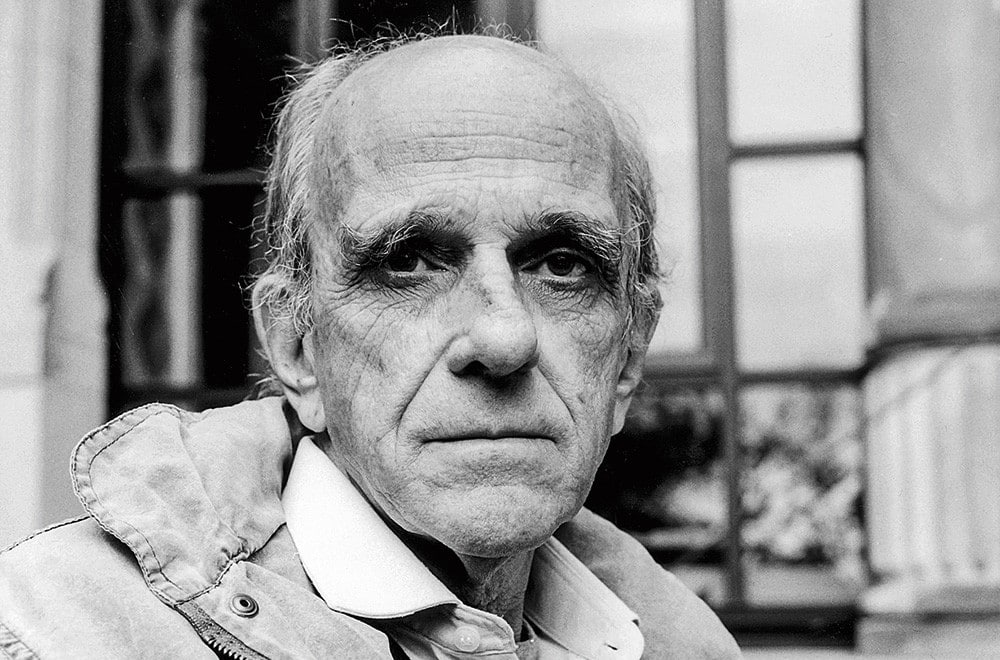

Como Rubem Fonseca, morto em abril aos 94 anos, aprendeu a catar histórias na rua e se tornou um cinéfilo inveterado

27abr2020 | Edição #33 mai.2020Escrevo sobre Zé Rubem ouvindo Noel Rosa e Jorge Ben, como o velho tira gostava. E tentando organizar a memória, por definição seletiva. Descobri a obra de Zé Rubem na desordem. Primeiro, o espanto de O cobrador. A métrica elíptica, os diálogos cortantes, a jugular exposta. Tudo latejava. Logo depois, os contos precisos, desadjetivados de A coleira do cão e Lúcia McCartney. A pulsação da cidade, dos seus subúrbios, os desejos e angústias reprimidos dos personagens. Toda uma geografia humana, antes desconhecida, aflorava. Descobrir um grande escritor é contagiante, um ato de desvendamento do mundo. Para mim, Zé Rubem deu régua e compasso para a literatura nacional contemporânea. Me ofereceu os instrumentos para entender a extensão da tragédia social brasileira e dos dramas humanos que a habitam. Não me é hoje possível pensar o mundo sem essa lente.

Marisqueira, restaurante em Copacabana, 1983. Devo ao craque Sérgio Augusto, amigo comum e cinéfilo de primeira linha como Zé Rubem, o presente do primeiro encontro. Outros se seguiram. Literatura e cinema estiveram quase sempre no centro de nossas conversas, e divido agora as lembranças que voltam à tona.

Antes de conhecer Zé Rubem, imaginava que Raymond Chandler, Dashiell Hammett ou Patricia Highsmith poderiam ter despertado o seu desejo de escrever. Erro. John dos Passos, Thomas Pynchon e Conrad lhe foram mais próximos. Mas havia um ponto de encontro: Pacto sinistro, que Highsmith escreveu em 1950 e Raymond Chandler roteirizou para Hitchcock, era um dos filmes preferidos de Zé Rubem. Os personagens são assolados pela dualidade psicológica, suas consciências flutuam, a fronteira entre o bem e o mal é turva. É um mergulho nas profundezas da alma humana que encontra eco nos contos e romances de Zé Rubem.

Como em Dostoiévski, o inferno não são só os outros. Não existe uma divisão binária do mundo nos romances de José Rubem Fonseca, e o mesmo pode ser dito de Highsmith. Há neles uma convivência dos contrários que não se limita à ambivalência dos sentimentos. A cena de uma faca sendo aguçada pode ser amenizada por um poema de Auden, em ambas as obras. Mas as semelhanças param por aí. Não creio que Zé Rubem dividisse o entusiasmo que eu tinha por O amigo americano, a adaptação de Wenders de O jogo de Ripley.

Cinema

Mais Lidas

O conhecimento enciclopédico de cinema de Zé Rubem não se limitava a filmes, diretores e roteiristas. Admirava diretores de fotografia que haviam revolucionado a linguagem cinematográfica, como Gregg Toland. Fotógrafo de Cidadão Kane, de Orson Welles, e de Vinhas da ira, de John Ford, adaptação cinematográfica do romance de John Steinbeck, Toland era um mestre da sombra no cinema. Nas suas mãos, o chiaroscuro se tornava uma ferramenta pictórica e dramática, separando o primeiro e o segundo plano da imagem, ampliando a sensação de espaço bidimensional. Tudo aquilo que não era visto podia ser pressentido, potencializando a subjetividade de uma sequência.

Mas nenhum diretor de fotografia o encantava mais do que James Wong Howe, pioneiro como Toland da luz recortada e do uso da profundidade de campo possibilitada pelas lentes grande-angulares. Indicado dez vezes ao Oscar e vencedor com The rose tattoo, adaptação de Tennessee Williams dirigida por Daniel Mann, e Hud, de Martin Ritt, James Wong Howe nasceu em Taishan, na atual província chinesa de Guangzhou. Sua vida incomum fascinava Zé Rubem tanto quanto a sua mestria fílmica. Este era um dos traços mais marcantes do escritor: sua sensibilidade afiada para o drama humano.

A vida de James Wong Howe parecia mesmo uma saga: aportou nos Estados Unidos com cinco anos, quando o pai veio trabalhar na construção da Northern Pacific Railway, em 1904. A estrada de ferro que interliga o norte da Califórnia aos estados de Oregon e Washington foi construída com o sangue e suor de imigrantes, que trabalhavam em condições precárias. Com a morte precoce do pai, o jovem James Wong Howe virou boxeador profissional para sobreviver. Desempregado, conseguiu um estágio em um set de filmagem. Começava então o segundo ato de sua vida, que Zé Rubem conhecia de cor.

Contra todas as expectativas, virou rapidamente um talentoso assistente, e logo diretor de fotografia. Não foi o suficiente. Com a discriminação racial atingindo um novo patamar no pós-guerra, Wong ficou novamente sem emprego. Até que Sam Fuller, pioneiro do cinema independente nos Estados Unidos, o convidou para trabalhar em O barão aventureiro. Devido às leis antimiscigenação nos Estados Unidos, o casamento de Wong com uma americana foi considerado ilegal até 1948. Deixou vários discípulos — como John Alonzo, diretor de fotografia de Chinatown, de Roman Polanski, com um Jack Nicholson no auge. Era outro filme que Zé Rubem adorava.

O roteiro de Chinatown, escrito por Robert Towne, era uma obra-prima — e Towne, um dos roteiristas que Zé Rubem mais respeitava. Mas ninguém ganhava de Ben Hecht, na sua opinião. Jornalista, roteirista, correspondente de guerra, Hecht era realmente brilhante. O Scarface original de Hawks, Interlúdio de Hitchcock e o inigualável Sócios no amor de Lubitsch têm a sua marca. “Na minha juventude nos subúrbios de Chicago, assombrei ruas, puteiros, delegacias, bares, pardieiros, tribunais, assassinatos e livrarias”, dizia Ben Hecht. A superposição com a vida de Zé Rubem não era pequena.

Comissário de polícia

Depois de se formar em advocacia e ver patinar o escritório criado com dois amigos, Zé Rubem fez o concurso para comissário de polícia em 1950 e passou. Tinha 25 anos. No dia 31 de dezembro de 1952, começou a carreira como comissário em São Cristóvão, que se estenderia depois a Madureira, subúrbios operários do Rio de Janeiro. No primeiro dia, registrou uma agressão a faca, um ferimento por arma de fogo e uma morte por atropelamento. Comissários viviam na rua, buscando informações, registrando ocorrências. A polifonia de vozes, o coloquialismo incisivo, o contato direto com a fome, um mosaico diversificado de um país em transformação acelerada — a matéria impura que iria alimentar a sua obra tomava corpo. Vários contos de Zé Rubem são inspirados nesses anos em que cursou a academia de polícia e trabalhou com a realidade crua das delegacias. “Relato de ocorrência”, conto de Lúcia McCartney em que uma vaca é atropelada e logo descarnada e devorada por uma população esfomeada, é uma dessas histórias. Da mesma forma, as lições de anatomia que aparecem em seus romances são inspiradas nos cursos de formação de comissário. Nascia um continente até então submerso na literatura brasileira.

1953: novo concurso público. A carreira na polícia abriu a possibilidade de uma especialização em Nova York. Zé Rubem foi um dos dez escolhidos. De dia, seguia os cursos na polícia nova-iorquina, e de noite frequentava a New York University. Tentou ingressar na escola de cinema, mas não conseguiu. Compensou aprendendo com os grandes, na cinemateca do moma. Logo na primeira sessão, viu O homem de Aran, de Robert Flaherty, documentário com alguns dos closes mais expressivos da história do cinema. Raramente a relação entre o homem e a natureza tinha se revelado tão simbiótica e tão dura.

Impactado, Zé Rubem mergulhou nos filmes de Flaherty. Conhecia a sua obra como poucos. Ainda no moma, viu filmes de Eisenstein, Pudóvkin, René Clair e A Good Job, de Saroyan. E na rua 42, em um cinema de repertório, Brinquedo proibido, de René Clément, Inferno n. 17, de Billy Wilder, e Sete pecados capitais, em que Rossellini dirigiu um dos episódios. Seu mundo havia se tornado subitamente mais amplo. Não creio que um curso de cinema teria lhe dado tanto em tão pouco tempo.

De dia, seguia os cursos na polícia nova-iorquina, e de noite frequentava a New York University

Imagino que o seu apreço por Jules Dassin, cineasta perseguido pelo macarthismo, diretor de filmes noirs viscerais como Cidade nua, Sombras do mal e Mercado de ladrões, também nasceu nessa viagem. Os noirs franceses de Melville, realizador que havia influenciado a Nouvelle Vague e sobretudo Godard, não suscitavam o mesmo entusiasmo. Pareciam-lhe a estetização europeia de um gênero cinematográfico que refletia uma situação sociopolítica específica, a América sob censura ideológica dos anos 1950. Para Zé Rubem, Melville bom de bola era o escritor, ponto.

Zé Henrique Fonseca, cineasta e filho de Zé Rubem, meu amigo e parceiro, conta que muitos desses filmes vistos em Nova York foram descritos minuciosamente por seu pai para Théa, sua mãe, em cartas. Conta também que a curiosidade de Zé Rubem por cinema não tinha limites. Gostava especialmente de Trinta anos esta noite, talvez o melhor Louis Malle. Sacou que os irmãos Coen eram feras logo no seu primeiro filme, Blood Simple. “Obra-prima”, dizia. Era capaz de assistir às nove horas de Berlin Alexanderplatz, de Fassbinder, de um golpe só. Mas não tinha tempo nem paciência para filmes chorosos, como Laços de ternura ou Rain Man. “Socos abaixo da cintura, não”, exclamava. Nutria a mesma impaciência em relação a séries. “Dizia que elas se esgotavam no segundo ou terceiro capítulo”, conta Zé Henrique. Ponto para o velho tira.

Amigos

Deixei aquilo que me é mais pessoal para o terceiro ato:

— Você é o meu melhor amigo.

— Você não tem amigos. Plural. Sou o único.

O diálogo cortante entre os advogados Wexler e Mandrake, em A grande arte, ecoa até hoje. Zé Rubem me deu o privilégio de dirigir o seu romance mais emblemático, e não lhe fiz justiça. Sinto uma sensação de incompletude em relação a ele até hoje. No livro, a trama policial era apenas a porta de entrada para um drama maior, existencial. A violência latente era contrabalanceada por uma rara empatia pelos personagens, fossem eles heróis ou assassinos. Como nos seus contos, tudo latejava.

Trabalhamos por dois anos na adaptação do roteiro. Primeiro, Zé Rubem colocou o romance em ordem diegética, cena a cena. Lembro que esse primeiro jato chegava ao dobro de sequências que um filme permite. Zé Rubem iniciou então um trabalho de condensação do material. Víamos filmes juntos, falávamos das sequências, das curvas dos personagens. Discutíamos livros de Mamet sobre dramaturgia e adaptações de livros de Cormac McCarthy, escritor que ambos admirávamos. Foi um período pleno de possibilidades, uma espécie de contracampo do filme que realizei.

Era capaz de assistir às nove horas de ‘Berlin Alexanderplatz’, de Fassbinder, de um golpe só

Zé Rubem nunca me cobrou por isso. Ao contrário, permanecemos próximos. Quando tive a ideia de Terra estrangeira e Central do Brasil, a primeira pessoa com quem dividi os enredos ainda incipientes foi com ele. Zé Rubem me incentivou a ir em frente, e fui. Era um grande polinizador: muitos jovens escritores e cineastas foram estimulados por ele . Não sei quem era mais generoso: a obra ou o homem recluso e afetivo por trás dela.

Zé Henrique me conta que, até há pouco, Zé Rubem continuava a caminhar na rua, coletando histórias. A curiosidade que alimentava o jovem comissário de polícia nunca o abandonou. “Quem pensa que um advogado trabalha com a cabeça está enganado, trabalha com os pés”, diz um personagem de um conto de Lúcia McCartney. O mesmo poderia ser dito de um grande escritor.

Matéria publicada na edição impressa #33 mai.2020 em abril de 2020.