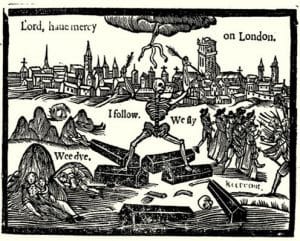

Crônica da pandemia,

Animais afetivos

Uma reflexão sobre o período da Covid-19, nossos gestos e formas positivas de nos contagiarmos

23jul2021 | Edição #47O escritor Ailton Krenak foi entrevistado por Renata Tupinambá e Vincent Zonca em janeiro de 2021, na Noite das Ideias, programação de debates organizada pela Embaixada da França. Do evento resultou o texto que segue.

*

Estamos vivendo hoje uma suspensão dos nossos estados afetivos, das nossas experiências de abraço, de encontro. Estamos sendo sistematicamente afastados uns dos outros, o que me faz pensar que todo contato é um contágio. Essa palavra foi capturada pelo sanitarismo, pela ideia higienista de controle, mas a gente não precisa ter medo do contágio afetivo. Longe de estimularmos afetos, estamos vivendo um tempo que pretende impor controle. Esse gesto que está se usando agora, na pandemia, de tocar alguém com cotovelo é, na verdade, um anticumprimento. Isso me lembrou de uma história — gosto de recorrer a histórias, pois elas nos fazem vislumbrar outros modos de estar no mundo. Até o final dos anos 50, o povo Karajá vivia com relativa autonomia em seu território tradicional, na Ilha do Bananal, na região central do Brasil. Nessa época, tinha sido instituída uma política de administração da vida indígena no Brasil conduzida por um braço do Estado chamado Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Então, um engenheiro do SPI veio a esse território indígena. Chegou em um pequeno avião e pousou no campo, à vista do antigo chefe do povo Karajá que se chamava Watau. Ele estava de pé, perto de um tronco alto, em companhia de uma sobrinha pequena, quando viu o engenheiro, vestido com botas militares e traje de bandeirante, vindo na direção deles. Os dois não se conheciam. O homem se aproximou e, quando estendeu a mão, Watau, que tinha uma borduna ao lado, bateu na cabeça do engenheiro. As pessoas que estavam em volta disseram: “Mas você bateu nesse homem branco que chegou aqui?”, e ele respondeu: “Sim, ele me assustou muito com esse gesto de estender a mão!”. Eu me lembrei dessa história porque nós não tínhamos o costume de cumprimentar dessa forma. No mundo ocidental, esse gesto é percebido como simpático: você chega a um lugar e cumprimenta as pessoas estendendo a mão; mas, quando vamos a um lugar novo, temos que observar o ambiente em que estamos chegando, e é importante pensar na possibilidade de que ali existam outros hábitos, outro tipo de cultura.

Quando tivermos a oportunidade, que a gente possa se abraçar, porque é radicalmente humano querer abraçar outro humano

Naturalizamos uma série de gestos que afastam o próximo, e a melhor maneira pra gente cultivar relações é, justamente, saber quais são nossas atitudes que afastam. Se as evitarmos, podemos criar um ambiente que aproxima, que cria a situação do abraço. Na cultura dos meus antepassados, a proximidade física entre as pessoas é o ideal de convivência. Também era muito comum, há algumas décadas, quando estrangeiros chegavam ao Brasil, fazerem observações do tipo: “Ah, os brasileiros são muito afetuosos, eles vêm abraçando, pegando na gente!”. Essa coisa de abraçar, de pegar, é muito diferente do gesto ostensivo de cumprimentar com cotovelo, com o punho fechado ou mesmo com aquela mão estendida que parece mais um golpe de caratê. A primeira observação que fiz quando fui ao Japão é que lá as pessoas se cumprimentam à distância, reverenciando quem está próximo. Não é preciso pegar na mão, tocar o cotovelo para demonstrar acolhimento a quem está chegando. Nossas diferentes culturas, espalhadas pelo mundo, têm atributos tão especiais e ricos de sentido que nós poderíamos, em uma situação excepcional como essa que estamos vivendo, acessá-los, em vez de ficarmos nos conduzindo de maneira totalmente aleatória quando encontrarmos alguém. E, quando tivermos a oportunidade, que a gente possa se abraçar, porque é radicalmente humano querer abraçar outro humano. Ainda não pudemos sentir a maravilhosa experiência de transpor as fronteiras culturais e as fronteiras políticas, entre países, nações e povos, e nos sentirmos dentro daquela música incrível que John Lennon nos deixou: “Imagine”; mas, quem sabe, o devir da humanidade seja num mundo onde as fronteiras desapareceram, onde não se julga o outro pelo seu status social, pela sua cor, por ele ter vindo da China, do Egito ou de Nova York. Afinal, o outro sente as mesmas emoções que nós, experimenta o mesmo sonho e, quando tem alguma perda grave, chora.

A pandemia veio para nos dar um aperto e ver se somos capazes de emitir algum sinal de afeto e entusiasmo pela vida

Fico imaginando o tanto de gente que chorou nos últimos doze meses, nesta pandemia que já ceifou milhões de vidas, como se estivéssemos numa guerra. E, mesmo assim, temos instituições e um governo negacionista desprezando todas as evidências de que precisamos preservar os afetos e ser capazes de nos reconhecermos como iguais. Se tivéssemos adotado as recomendações da Organização Mundial da Saúde de evitar aglomerações e ficar em casa, provavelmente não estaríamos nesta situação vergonhosa de termos, no Brasil, 10% de todas as pessoas que morreram de Covid-19 no mundo. Isso mostra que o governo brasileiro foi omisso e que ainda somos uma sociedade muito fragmentada. Tenho a alegria de dizer que muitos povos indígenas foram capazes de fazer o compromisso de fechar seus territórios, numa medida de proteção da vida, em meio a uma sociedade que lota praias, enche bares e faz festas com 10 mil pessoas em plena pandemia. Vivemos essa dramática situação de não poder estar junto fisicamente. Tudo que representa proximidade foi, de uma hora para outra, interrompido. É claro que muita gente sofreu nos primeiros dias desse confinamento. Doeu, mas aqueles que transpuseram esse portal da dor puderam se perguntar com mais clareza: “Onde nós estamos?”, e essa é uma pergunta interessante. Essa pandemia nos obrigou, indistintamente, a mudar o nosso estágio de entendimento da vida e georreferenciar o mundo. Nós estávamos por aí, feito uma biruta de aeroporto girando com o vento, quando fomos fixados num lugar — pela dor, pela perda, pela restrição — e tivemos que pensar. Às vezes acho que esta pandemia veio mesmo para nos dar um aperto, para ver o que temos por dentro e se somos capazes de emitir algum sinal de afeto e entusiasmo pela vida, ou se estamos só vivendo a experiência do consumo — de mercadorias, de design, de ideias, sem sermos capazes de nos relacionar uns com os outros de maneira verdadeira, de nos afetarmos com o sentido da existência do outro.

Todo mundo sonha

Mais Lidas

Milan Kundera é autor de uma obra que marcou o final dos anos 80: A insustentável leveza do ser. Ela traz um questionamento sobre as coisas que são aparentemente sólidas, mas que se desfazem diante de nós de maneira inescapável, e deixou muita gente abismada. É interessante observar que algumas tradições, geralmente sociedades de povos originários, possibilitam relações nas quais a ideia de estruturas sólidas não são a base da psiquê, da formação da pessoa, não constituem o solo filosófico daquele contexto comunitário. Em algumas regiões do planeta, você vai encontrar comunidades que conseguem estabelecer uma relação com tudo que é potência de vida e escapar do sentimento de ser constrangido por uma gaiola. Essa experiência de se sentir engaiolado, que aflige uma boa parte das pessoas no mundo, é muito comum no contexto urbano. Mais de 50% dos indígenas do nosso país estão vivendo fora de seus territórios, também em contexto urbano. Como seria importante a gente conseguir experimentar essa sustentabilidade imaginária, digamos assim, de estarmos inseridos em uma cultura, cercados pelo convívio e afeto de nossos parentes, e escapando desse apelo do mercado que move tamanha pressão sobre os modos de viver; escapando dessa diluição da vida que as pessoas experimentam nas regiões urbanas do planeta — porque ela é muito danosa para uma identidade que implica viver a experiência do comum. A gente devia fortalecer nossa convicção em um mundo possível, buscando criar janelas, passagens, corredores, que nos proporcionem saídas das cidades para uma vida mais implicada com a terra, no sentido de território mesmo, que nos vincule àquilo que dá sentido à nossa existência. A geração mais recente, mesmo nas cidades, tem difundido a busca por ancestralidade, por referências, pela origem e cultura de cada um. Isso também fortalece a identidade, anima a experiência da alteridade, de reconhecer e se relacionar com o outro sem que seja por oposição. É possível se relacionar com as outras pessoas reconhecendo que você tem especificidade e elas também: a beleza dos nossos encontros e desencontros reside, exatamente, na possibilidade de abraçar as diferenças.

Tenho refletido bastante sobre essa questão. Nos últimos anos, tenho experimentado uma realidade pessoal de estar coabitando com dezenas de outras famílias do povo Krenak no mesmo território. Isso me faz conviver com pessoas que têm perspectivas muito diferentes da minha, mas podemos cooperar para que esse território seja um microcosmo em que nos reconhecemos como iguais. Sabemos que todo mundo é diferente, mas há uma predisposição amorosa para a vida. Essa experiência comunitária é transformadora e anima outras experiências de proximidade em que o contato e o contágio são positivos. Na aldeia Krenak, às vezes recebo pedidos de pessoas de São Paulo, do Rio, para virem aqui, e digo para elas: “Mas como, você quer vir para um território onde estamos confinados pra fazer uma entrevista, uma visita? Vamos conversar pela internet!”. Eu não me incomodo de usar esses recursos da tecnologia pra fazer encontros, reuniões, conversas virtuais, o que não quer dizer que eu não tenha uma observação crítica sobre a possibilidade de captura que essas tecnologias podem implicar. Tenho uma opinião sobre a rendição a essas tecnologias, mas não tenho problema com nada que a gente inventou, nem mesmo com a parafernália bélica que está espalhada pelo mundo e que nós vamos ter que desarmar. Porque eu acredito na vida, e a vida é tudo isso. A gente vai ter que desmontar tudo e seguir pelos caminhos que o Mandela nos deixou como exemplo, assim como a Tuíra, o Martin Luther King, o professor Milton Santos. Vamos seguir pelos caminhos que nossos ancestrais nos legaram e confiar. A gente tem que ter fé na vida. Às vezes, a lua clara inspira visões para que o dia amanheça ainda mais bonito.

Uma amiga psicanalista que trabalha com sonhos me disse que, neste período da pandemia, foi observado que as pessoas no mundo inteiro dispararam a sonhar. O estado onírico ficou muito mais ativo do que o de vigília, ou seja, uma banda nossa que estava dormente despertou. Eu intuo que essa é a banda que guarda o entendimento da natureza e que a gente fazia ficar calada enquanto a parte ativa do nosso cérebro achava que estava produzindo cultura, tecnologia, conhecimento, materialidade, mercadoria, mundo, mas que acabava por nos deixar rendidos. O sonho não fica preso em gaiolas, o sonho escapa. Tem gente que nunca visitou fisicamente uma queda-d’água, até por ter uma mobilidade física restrita, mas que agora, na pandemia, sonhou que foi a uma cachoeira, que estava nadando no mar. Uma extrema limitação, para além da que já existia, fez com que os sonhos libertassem as pessoas para que elas pudessem ter a experiência de se fundir com a natureza, como se a fronteira entre cultura e natureza tivesse desaparecido. Acho maravilhosa essa capacidade dos humanos de sonhar, independentemente da cultura na qual estejam inseridos: todo mundo sonha. Os neurocientistas constatam que mesmo uma pessoa que diz que nunca sonhou, sonhou tanto quanto qualquer um de nós, apenas não tem memória disso. E o fato de estarmos sonhando muito neste tempo é incrível, porque é a primeira prova de que estamos vivos, e esses sonhos podem se constituir numa matéria muito importante para sairmos desse estado de alienação e passarmos a interagir sem fazer acordos sobre a vida — é o que eu chamo de estar radicalmente vivo.

Tenho um livro que se chama A vida não é útil e que deixou muita gente surpresa, pois nele digo que a vida não é um artefato, não é algo utilitário, uma coreografia, mas uma experiência fantástica e transcendente. Em algumas culturas a vida tem um profundo sentido espiritual e, em outras, trata-se de uma transcendência poética, filosófica, mágica, mas, com certeza, a vida não é útil. Viver é maravilhoso, mesmo quando a gente está confinado, e os questionamentos desse período apontam para uma luminosidade, para a beleza do planeta onde vivemos. Nós somos animais afetivos, e esse preconceito com outros seres, de achar que são meros animais enquanto nós somos essa raridade chamada de sapiens, está sendo posto em questão. Estamos precisando aterrissar nossa nave no planeta, pisar no chão e aterrar nosso fio terra. Estamos vivendo um tempo em que evitamos uns aos outros com medo de contágio, mas eu espero que a gente possa, ainda em 2021, nos contagiar uns aos outros com entusiasmo, com alegria, contar histórias, cantar, dançar juntos, se abraçar. Desejo que a gente possa transpor essas telas e nos afetarmos uns aos outros com a poética da existência, e que o encontro volte a ter o sentido de ser uma celebração de pessoas que acreditam que a vida é uma dança cósmica.

Nota do editor

Edição de Rita Carelli. Este texto foi elaborado com base na entrevista concedida por Ailton Krenak a Renata Tupinambá e Vincent Zonca, no evento Noite das Ideias, realizado pela Embaixada da França, em janeiro de 2021.

Matéria publicada na edição impressa #47 em maio de 2021.