451, Literatura,

O brilho incendiário dos livros

Iluminismo e distopia no clássico Fahrenheit 451, de Ray Bradbury

08out2018 • Atualizado em: 02maio2024451 graus Fahrenheit. É nessa temperatura (233 graus Celsius) que o papel entra em combustão e um livro é consumido pelo fogo. Muita gente só tomou conhecimento dessa particularidade térmica através, justamente, de um livro. Que não era nem de física, nem de química, mas uma obra literária: Fahrenheit 451, a mais lida do mestre americano da ficção científica Ray Bradbury (1920-2012).

Em sua homenagem — ou, mais precisamente, às ideias iluministas nele contidas —, movimentos pela liberdade de expressão e comitês de incentivo à criação de bibliotecas e à preservação de sua autonomia, romances, poesias, filmes (além do que François Truffaut dirigiu em 1966), até mesmo um jogo de estratégia, uma agência de design e uma marca de impressoras, incorporaram ao seu logotipo o cabalístico 451. Chegou a vez de uma revista sobre livros, por motivos óbvios, aderir à reverência.

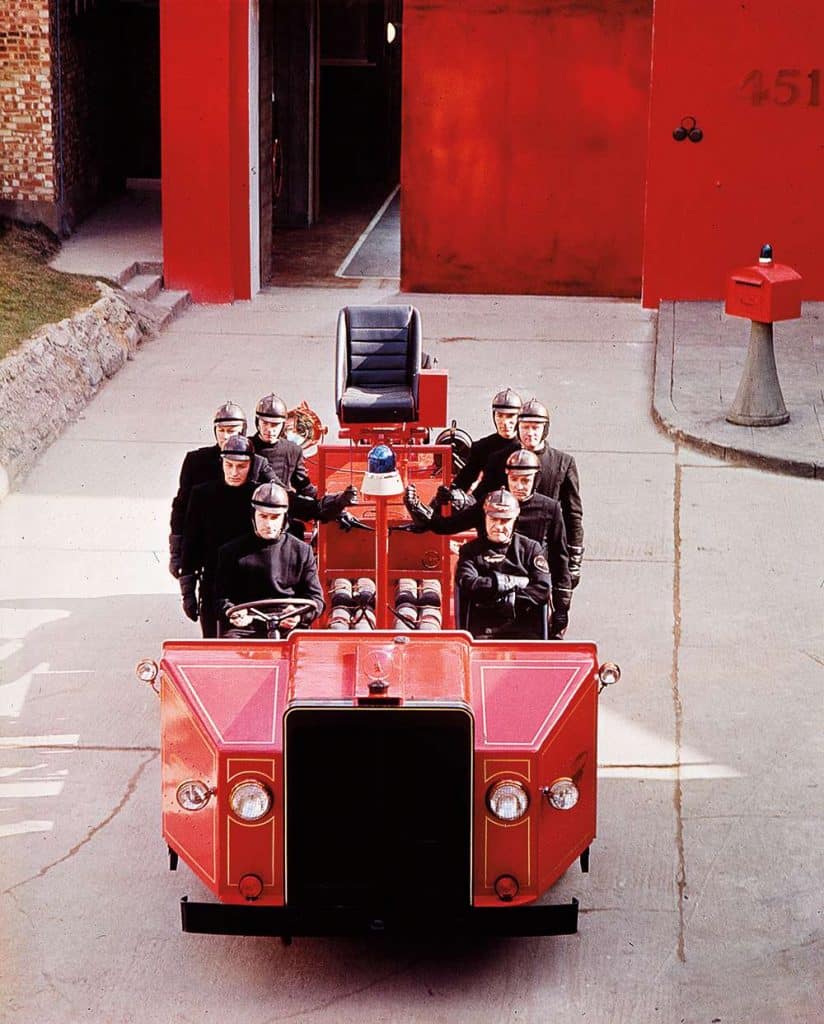

Romance distópico ambientado numa sociedade obscurantista, em que ler é crime e os bombeiros, em vez de apagar incêndios, incineram livros e bibliotecas, Fahrenheit 451 levou ao extremo as paranoias e a truculência de Estado exploradas por George Orwell em 1984, publicado em 1949, já com a Guerra Fria em andamento. Numa América futurista, massificada e emburrecida pela televisão, onde todos pensam igual, livros, esses objetos que guardam e difundem uma multiplicidade de ideias e concepções de mundo, são vistos como uma pestilência, como agentes desagregadores da harmonia social. E quem os lê ou possui é tachado de hedonista, desajustado e subversivo, passível de prisão ou hospício.

Bradbury escreveu seu libelo contra a supressão da leitura e do livre- pensamento nos porões da Biblioteca Powell, na Universidade da Califórnia, local mais do que adequado para tão ardorosa exaltação ao livro e quem os cultiva. Fahrenheit 451 foi primeiro um conto, intitulado “The Fireman” (O bombeiro), depois uma novela, já com seu título definitivo, publicada na revista Galaxy Science Fiction, em fevereiro de 1951, e, três anos mais tarde, em dois números da revista Playboy.

Apesar de tudo, um romance, se não otimista, esperançoso. Montag, o bombeiro protagonista, descobre afinal a luz e adere aos apóstolos que se empenham em memorizar os seus

livros preferidos antes que o fogo os reduza a cinzas, para preservar o seu conteúdo e passá-lo adiante; e a sociedade que institucionalizara a barbárie se autodestrói em desavenças fratricidas, propiciando a aurora de um novo mundo onde ler não será mais um pecado capital, um desvio sem remissão.

A uma reedição de Fahrenheit 451, lançada em 1979, Bradbury, ainda mordido com a retirada de palavras como “diabos” e “infernos” de uma versão juvenil encomendada pela Ballantine Books, acrescentou comentários sobre a censura, a intolerância e a secular perseguição aos livros. “Há mais de um jeito de queimar um livro. E o mundo está cheio de pessoas com caixas de fósforos por aí”, lastimou, enumerando uma dúzia de minorias que se achavam no direito, ou dever, de dosar o querosene e acender o fogo. “Depois que os livros estiverem vazios e as cabeças fechadas, a livraria fechará para sempre.”

Há pelo menos 23 séculos que a humanidade convive com a bibliofobia em sua forma mais insana. Ainda faltava um bocado de tempo para Jesus nascer quando o imperador chinês Qin condenou à fogueira milhares de escritos de história para que ele pudesse ter não a última mas a única palavra sobre o passado chinês. As chamas arderam durante três anos e só depois que mil intelectuais foram enterrados vivos a perseguição chegou ao fim. Também por três anos arrastou-se a queima de escritos sobre o budismo da renomada Universidade de Nalanda, na Índia, saqueada em 1193 por um exército muçulmano. E a Inquisição ainda estava por vir.

Para o primeiro inquisidor-mor da Espanha, Tomás de Torquemada, apenas a Bíblia merecia escapar de seus autos de fé, e ai dos livros escritos em hebraico ou em árabe. Religiosos espanhóis destruíram os códices da avançada civilização maia; os ingleses incendiaram a primeira Biblioteca do Congresso americano; tropas japonesas devastaram as oito maiores bibliotecas chinesas na Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual, só na Polônia, os nazistas, exímios torquemadas desde a posse de Hitler, deram cabo de 16 milhões de livros.

Quando tropas sérvias invadiram Sarajevo, em 25 de agosto de 1992, a primeira grande baixa foi o acervo da Biblioteca Nacional. O horror e o temor ao saber e às diferenças desconhecem limites. A destruição, por insurgentes islâmicos, dos preciosos manuscritos de Timbuktu, no Mali, com oito séculos de existência, consternou o mundo inteiro, quatro anos atrás, mas não causou surpresa.

Os torquemadas do século 21 nem precisam mais de fósforo.

Porque você leu 451 | Literatura

Uma ode ao desejo

Em romance de estreia, Selby Wynn Schwartz transforma precursoras do feminismo em herdeiras da poeta grega Safo

JULHO, 2025