Literatura,

‘Mrs Dalloway’ faz cem anos

Um passeio pelos manuscritos, contos, reflexões e ruas londrinas que deram origem ao famoso romance

01maio2025 • Atualizado em: 30abr2025 | Edição #93Em 27 de junho de 1923, os dedos finos de Virginia Woolf escreveram no alto da página: The Hours, seguido de um grifo. Em 20 de outubro de 1924, ainda com o título The Hours, seguido por um ponto de interrogação, já encontramos ali o famoso início dizendo que Mrs Dalloway compraria, ela mesma, as flores, já que Lucy estava até o pescoço de trabalho ou algo assim — trecho comumente romantizado pela imagem e pelo imaginário, mas que não condiz, ao avançar da leitura, com o caldo grosso que é a história de Clarissa e seu dia intimamente conturbado e espaçado pelos embalos do Big Ben.

Nos rascunhos expostos na British Library algo mais chama a atenção. Os cortes, o lápis de Virginia ceifando palavras demais e palavras erradas, são a materialização do que todos já sabem: escrever é errar e reescrever. O privilegiado acesso a esse processo de escrita de Virginia traz uma caixa

sortida de preciosidades. Uma das mais interessantes é, além da lapidação e aprimoramento incansáveis do texto, a marca da liberdade autoral e artística da escritora.

Numa das páginas dos rascunhos ela, enfim, entrega o ouro que talvez seja o único conselho que valha a pena a uma pessoa que escreve: “uma ideia deliciosa me veio à mente, que é a de que vou escrever o que eu quiser escrever”. A conclusão de que, na arte, há absoluta liberdade subversiva. Delicioso, de fato.

Nessa completa disponibilidade para a exploração da escrita como forma e tema, Virginia se permite o exercício que é não a preparação para a escrita, mas a escrita em si.

Nos rascunhos, Woolf entrega o que talvez seja o único conselho que valha a pena para quem escreve

Peter Walsh, antigo pretendente da protagonista, é passado ao segundo plano e Clarissa aparece, então, com esse colar-coleira pomposo pendurado ao pescoço que é o sobrenome do marido. De fato, Clarissa, sua festa, seus amigos, sua chamada “meia–idade”, suas preocupações, as convenções que a alimentam, sua obediência social, seu deslizar com propriedade numa classe muito específica combinam, inquestionavelmente, com seu título de senhora Richard Dalloway e sua inequívoca invisibilidade.

Seria muito melhor se ela fosse uma daquelas pessoas, como Richard, que fazia as coisas por si mesmas, ao passo que ela, pensou, esperando para cruzar a rua, fazia as coisas, a metade do tempo, não simplesmente por si mesmas; mas para que as pessoas pensassem isso ou aquilo; perfeita idiotice, ela sabia (e agora o guarda levantou a mão), pois nunca ninguém, por um segundo sequer, se deixava enganar. Ah, se ela pudesse começar a vida outra vez! pensou, pisando no passeio, ela poderia até ter uma aparência diferente! Ela teria sido, em primeiro lugar, morena como Lady Bexborough, com uma pele de couro franzido e lindos olhos. Teria sido, como Lady Bexborough, lenta e imponente; um tanto corpulenta; interessada em política como um homem; com uma casa de campo; muito digna, muito sincera. Em vez disso, era magra como uma vara; um rostinho ridículo, bicudo como o de um pássaro. Era verdade que tinha um porte apreciável; e mãos e pés bonitos; e se vestia bem, considerando-se o pouco que gastava. Mas agora, muitas vezes, este corpo que portava (deteve–se para ver uma pintura holandesa), este corpo, com todas as suas capacidades, parecia nada – absolutamente nada. Ela tinha a mais estranha das sensações, de ser, ela própria, invisível; imperceptível; ignorada; agora sem um casamento à frente, agora sem filhos a dar à luz, mas apenas esta surpreendente e um tanto solene procissão, junto com os outros, pela Bond Street, apenas isso de ser a Sra. Dalloway; nem sequer mais Clarissa; isso de ser a Sra. Richard Dalloway.

Nascimento

Mais Lidas

Acompanhar o nascimento e construção de um texto como Mrs Dalloway é poder acompanhar as hesitações, os cortes inteiros riscados nas páginas, ver a olho nu a dúvida, a tentativa e, enfim, a decisão. No rascunho de outubro, por exemplo, logo no segundo parágrafo, a autora escreve “what a miracle” para em seguida cortar e substituir por “what a lark”. O privilégio é que podemos acompanhar essa espécie de processo de escrita criativa onde a autora decide por “lark” em vez de “miracle”, numa ilustração mais que perfeita do trabalho de lapidação.

“Que milagre” não seria satisfatório. A manhã que parece ter sido encomendada para crianças num dia de praia não é um milagre; é uma sorte feliz e divertida, é a ideia de ter escapado com alegria de um receio, o que faz todo sentido considerando as peculiaridades do verão britânico tão temperamental. Nesse breve trecho inicial, Virginia já nos informa sobre a voz de Clarissa, além de tecer elementos que indicam o entusiasmo frenético da preparação de uma festa. Afinal, é junho, o dia está uma pintura e isso não é um milagre; é uma experiência divertida, uma aventura.

Minha primeira edição de Mrs Dalloway, em inglês, foi resgatada numa banca de livros a noventa centavos de libra esterlina na Charing Cross Road, em Londres, ponto conhecido e explorado por Virginia, com suas livrarias ininterruptas ao longo de um fio comprido de rua. Na Faculdade de Letras eu tive tanto medo de Virginia Woolf que não li quase nada dela. Foi preciso terminar a faculdade, cruzar o oceano para perseguir Shakespeare e, então, me apaixonar pela escrita de Woolf.

Vejo um ponto em comum de apaixonamento: Londres. Assim como Virginia, eu também tenho um amor inabalado pela cidade que a autora chamou de sua única pátria possível. Quando, então, um livro propõe acompanhar uma mulher durante muitas horas por Londres, a premissa torna-se irresistível. A ingenuidade temática deve, porém, acabar aí. Mrs Dalloway é um livro complexo na sua forma, especialmente. Virginia pede e exige a nossa atenção.

Quando, em 1915, Dorothy Richardson publicou Pointed Roofs, o primeiro dos treze volumes de Pilgrimage (tradução para o Brasil prevista para 2027 pelo selo Inglesa), a escritora May Sinclair escreveu numa resenha para o Little Review que o trabalho de Richardson se assemelhava na forma ao Retrato de um artista quando jovem, de James Joyce. Sinclair, então, cunhou a expressão “fluxo de consciência” para descrever a narrativa frenética e interior da protagonista de Pilgrimage, Miriam Henderson.

Completamente ignorada e esquecida, Richardson foi contemporânea de Virginia Woolf, mas morou no lado “errado” de Bloomsbury, e ainda que Woolf tenha tido conhecimento da sua obra, as duas não se frequentaram. Richardson, filha de pais de classe trabalhadora, precisou cuidar da mãe depressiva e se sustentar, trabalhando por um período num consultório dentário na famosa vizinhança de Woolf e cia. Como Mrs Dalloway e sua autora, ela também navegou apaixonadamente pela capital, produzindo textos que estão no terceiro volume de Pilgrimage, basicamente sobre seus passeios por Londres.

Ainda que Richardson tenha abominado a expressão “fluxo de consciência”, preferindo o termo “monólogos interiores”, o nome pegou e aderiu-se para sempre em Virginia Woolf, que, com tempo e dinheiro (ao contrário de sua contemporânea), desenvolveu a técnica à perfeição, produzindo obras das mais sofisticadas e ricas do movimento literário modernista inglês.

Centenário

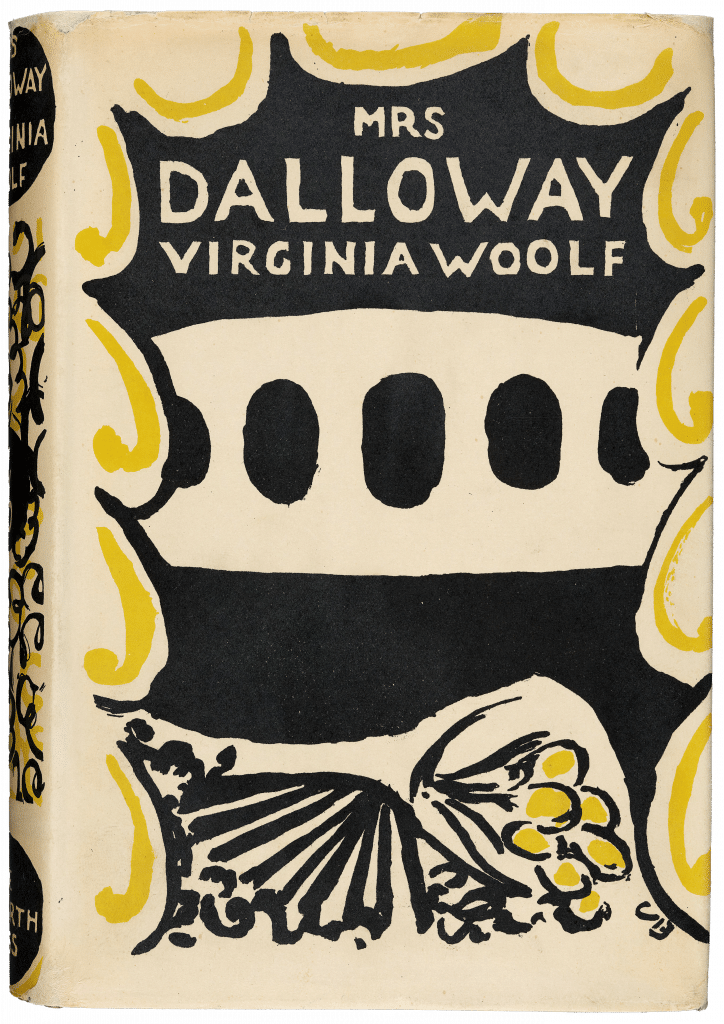

São justos cem anos desde a publicação de Mrs Dalloway, pela Hogarth Press, editora de Virginia e Leonard Woolf, seu marido. A edição, datada de 14 de maio de 1925, trazia na sobrecapa um desenho original da irmã da autora, Vanessa Bell, artista importante do modernismo inglês. Por baixo da sobrecapa, a capa dura cor de vinho. Há raros exemplares dessa primeira edição — alguns, em casas de leilões, ao custo de milhões de reais, quantia que me proporcionaria vários tetos todos meus.

Quarto romance publicado de Woolf, Mrs Dalloway tem inúmeras edições especiais e comemorativas. Chega a ser extraordinário o trabalho da francesa SP Books que, em 2019, disponibilizou uma edição de luxo inteiramente feita da réplica dos seus manuscritos. Uma leitura que atinge novo nível de dificuldade, considerando que está ali um romance de Virginia Woolf, em inglês do início do século passado, escrito à mão, com partes consideravelmente ilegíveis e anotações, interrupções, cortes. A leitura é tão fascinante quanto impiedosa.

O olhar curisoso e sarcástico da escritora constrói pequenas vidas cheias de fluidez

Para a minha sorte, leitora comum e trabalhadora, a edição comemorativa da Autêntica marca, de forma consideravelmente mais acessível, a ocasião com a excelente tradução de Tomáz Tadeu, que já trouxe para leitores brasileiros Spinoza, Baudelaire, Mallarmé, além da própria Woolf. Nesta edição comemorativa, Tadeu curiosamente apresenta uma espécie de revisão da própria tradução, também publicada pela Autêntica em 2012 e premiada com o terceiro lugar do Jabuti de melhor tradução em 2013. Imagino que seja uma grande sorte e privilégio poder voltar a traduzir um título tão conhecido como Mrs Dalloway, como se, na infindável tarefa de burilar e refinar um texto traduzido, ao tradutor fosse dada outra chance na vida para fazer melhor o que já era ótimo.

Elite inglesa

Mrs Dalloway, não custa contextualizar, passa-se nos anos 1920, numa Londres recém-saída da Primeira Guerra Mundial. Na história, seguimos o dia de Clarissa Dalloway, uma mulher da burguesia inglesa que prepara uma festa em sua casa. A classe social é um elemento explorado à exaustão e de forma a naturalizar os gestos correspondentes a ela e as falas afetadas de um grupo. Muitos elementos surgem para especificar quem frequenta a casa de Clarissa como, por exemplo, a menção relativamente recorrente a Eton, uma das escolas mais exclusivas da Inglaterra, onde estudaram tipos como os príncipes britânicos e uma sequência de primeiros-ministros desde o século 18, como Robert Walpole, John Major e Boris Johnson.

Também um elemento que delimita profundamente a fronteira de classe é o fato de Clarissa morar em Westminster e fazer suas compras em Mayfair. Ao contrário de bairros hoje exclusivos de Londres e que, no passado, foram menos desejados como é o caso justamente de Bloomsbury, Westminster e Mayfair sempre se mantiveram como endereços nobres de uma classe afluente pela sua proximidade às Casas do Parlamento e ao Hyde Park, respectivamente, mantendo intacto o senso do lifestyle discreto e inde-

centemente privilegiado da elite inglesa, onde o esnobismo é tão natural quanto as finas maneiras. Explicar a elite e a aristocracia inglesas é, de fato, arriscar o impossível.

Mrs Dalloway, claramente, é um trabalho de grande persistência e afinco da autora. É evidente que Clarissa povoou a mente de Virginia por muitos anos, que as personagens presentes na festa de Richard e Clarissa existiram para além do romance. Talvez, como é usual entre escritores de ficção, as silhuetas, cheiros, texturas apareçam como espectros nos desejos do escritor que esboça em notas, diários e contos uma preparação para o que será.

Seguimos essa pista em Mrs Dalloway e a repetição de personagens convivendo com Virginia nas suas coleções de contos. Há uma, em especial, Mrs Dalloway’s Party [A festa de Mrs Dalloway], em que a autora nos entrega uma espécie de estudo das personagens que se movimentam pela sala de visitas de Clarissa. O olhar curioso e sarcástico da escritora, inevitável e bem-vindo, constrói pequenas vidas cheias de fluidez e importância para o contexto social de Clarissa e com o qual Woolf esteve tão familiarizada.

No conto “O vestido novo” (Contos completos, Editora 34, tradução de Leonardo Fróes), a jovem Mabel passa a festa em visível tensão ao imaginar que outros convidados zombam da sua roupa. Mabel é convidada para a recepção na casa de Clarissa, que a recebe numa festa já cheia de convidados que a desesperam, mergulhada em insegurança.

Nessa espécie de investigação de contextos sociais e etiquetas de uma determinada classe, Woolf preparou o que culminaria em Mrs Dalloway, e em nota no mesmo ano de 1925, reconhece o desejo de entender o que ela chama de “consciência de festa”.

Talvez a mais contundente prova de obsessão e exercício da autora por Mrs Dalloway seja o conto “Mrs Dalloway em Bond Street”, de 1923. A abertura do conto não deixa dúvidas sobre o esboço e o pensamento em repetidas possibilidades para o que seria, mais tarde, o romance que conhecemos hoje:

Mrs Dalloway disse que ela mesma ia comprar as luvas. Quando pisou na rua o Big Ben estava batendo. Dava as onze, hora desocupada e fresca, e como que enviada para crianças na praia. […] “Adoro andar a pé por Londres”, disse Mrs Dalloway. “É melhor realmente do que caminhar pelo campo.”

Não há dúvida de que o romance que ficou conhecido como Mrs Dalloway tem um estudo profundamente investido em reconhecer, destrinchar e representar o elemento interno, a chamada psicologia da personagem. Woolf se ocupou, especificamente em Mrs Dalloway e nos contos que se passam na festa de Clarissa, de escrever sobre determinada classe em ocasiões sociais. A aparente superficialidade da premissa é, no entanto, uma armadilha.

A questão de classe na Inglaterra é tão intrinsecamente complexa que a festa dada pela protagonista é uma das maneiras mais inteligentes e eficazes de expor o inexplicável, exatamente como faz Woolf e, com mérito também inquestionável, Katherine Mansfield em “Êxtase”e “Festa no jardim”, ao contar, nas entrelinhas, sem dizer uma palavra, sobre a crueldade, o privilégio, o esnobismo, a arrogância, delicadezas, boas maneiras, etiquetas e os abismos sociais e de classe.

Não seria justo nem correto classificar os contos sequenciais de A festa de Mrs Dalloway como simples estudos. As narrativas são textos ficcionais por si, com o empenho e diligência de quem entende o trabalho literário. É também, deve-se reconhecer, delicioso poder ler mais dos possíveis convidados de Richard e Clarissa, como se a festa ainda não tivesse acabado ou como se, ao terminar um jantar, o dia seguinte se desdobrasse em fofocas, debriefings e comentários sobre o quão apropriados ou não foram as roupas e o comportamento de cada um.

Jogo sofisticado

Num primeiro momento, ao pensarmos que o livro termina com a festa posta em prática, o aspecto temático é superficial e não necessariamente interessante. Naturalmente, não há elemento gratuito nas obras de Virginia Woolf e essa inocente leitura não caberia aqui. É na forma que a relevância incontestável do experimento literário da autora atinge seu ápice. Num movimento de alternância de perspectiva da terceira pessoa que passa pela primeira, lidamos com pensamento, memória e presente num jogo textual extremamente sofisticado e que, de fato, exige uma entrega, por vezes exaustiva, de um leitor comprometido e disposto.

Ao inserir Clarissa em movimento, Woolf nos faz acompanhar o corpo e o pensamento da personagem. O mais deslumbrante é que corpo e mente não estão necessariamente no mesmo lugar, como é o caso com cada um de nós. É através dessa característica que passamos a saber mais da personagem, de seus amigos com suas escolhas de vida e as consequências disso, e de Septimus Warren Smith, sobrevivente da guerra que é constantemente desafiado pela própria fragilidade mental.

Ao inserir Clarissa em movimento, ela nos faz acompanhar o corpo e o pensamento da personagem

Durante a festa dos Dalloway, Lady Bradshaw conta a Clarissa sobre o suicídio de Septimus e esse talvez seja o acontecimento mais comumente reconhecido como dramático da narrativa, já que resulta numa introspecção da anfitriã, que reflete sobre a liberdade trazida com a morte, ainda que a festa continue e a narrativa, então, siga para uma conclusão.

É um momento de construção textual sublime e que traz, ainda num jogo que expõe e alterna monólogo interior, opinião, julgamento, reconhecimento do presente, sensações e lembrança numa teia comum à forma do livro, mas exaltada quando Clarissa se dispõe a especular sobre a morte e sua presença sempre vulgar e inoportuna.

Deve-se aqui levar em consideração o quão inconveniente é o comentário de Lady Bradshaw num ambiente meticulosamente organizado para amenidades adoráveis e encantadoras. Para Clarissa e sua classe é constrangedor e vulgar o aprofundamento de temas como morte e outras misérias num ambiente preparado para expor performances e fachadas. A notícia do suicídio de Septimus transforma-se num incômdo muito impróprio, uma mancha de vinho tinto derramado na almofada tão lindamente arranjada, por algum convidado vulgar que não se comportou bem.

Bem quando estávamos para sair, meu marido foi chamado ao telefone, um caso muito triste. Um jovem (era o que Sir William estava contando ao Sr. Dalloway) se matara. Ele servira o exército”. Oh! pensou Clarissa, eis que surge a morte, pensou ela, bem no meio da minha festa. […]

O que é que os Bradshaw tinham de falar de morte na sua festa? Um jovem se matara. E eles falaram sobre isso na sua festa — os Bradshaws falaram de morte. Ele tinha se matado — mas como? Era sempre o seu corpo o primeiro a sentir quando era de repente informada de algum acidente; o vestido ardia, o corpo ficava em brasa. Ele tinha se atirado de uma janela. O chão crescera, num relâmpago, em direção ao alto; através dele passaram, raspando, rasgando, as flechas enferrujadas. Ali ficou, estatelado, com um tum, tum, tum no cérebro e, depois, o sufoco da escuridão. Assim ela via o acontecido. Mas por que fizera isso? E os Bradshaws falaram disso na sua festa!

Nas páginas seguintes às do suicídio de Septimus, há um pequeno trecho de notável beleza narrativa, que avança para o fim do livro, o fim da festa, e traz pequenos pontos de brilho que vão se apagando em Clarissa, na casa, na cidade. Para isso serve a vizinha observada pela protagonista, preparando o descanso, a noite, o recolhimento como se cozinhasse em fogo brando o escuro, o fim da performance que é o exercício do convívio. Podemos pensar na ideia de linha, fronteira, no entreatos entre a vida e a morte, a pequena hesitação, a delicada e rápida suspensão entre Clarissa atrelada ao seu duplo, Septimus. A morte e o recolhimento de um e a contínua vida e performance de outra. A hora azul, os minutos de interseção que seguram a preparação de uma festa e o começo do seu fim. A zona crepuscular. O final da guerra e a guerra pendente. Elementos indissociáveis.

Afastou as cortinas; olhou. Oh, mas que surpresa! — no quarto em frente a velha senhora fitava-a diretamente! Ia se deitar. E o céu. Vai ser um céu solene, pensara, vai ser um céu escuro, recusando o lado belo de sua face. Mas ali estava ele — de uma palidez de cinza, rapidamente atropelado por longas e delgadas nuvens. Era algo novo para ela. Devia ter levantado um vento. Ela estava indo para a cama no quarto em frente. Era fascinante olhá-la, andando de um lado para o outro, aquela velha senhora, atravessando o quarto, chegando até a janela. Será que ela podia vê-la? Era fascinante, com as pessoas ainda rindo e gritando no salão, observar essa velha senhora, indo, muito calmamente, deitar-se sozinha. Agora fechou a cortina. O relógio começou a bater. O jovem se matara; mas ela não tinha pena dele; com o relógio batendo as horas, uma, duas, três, não tinha pena dele, com tudo isso acontecendo. Pronto! a velha senhora tinha apagado as luzes! a casa inteira estava agora no escuro, com tudo isso acontecendo, repetiu ela, e as palavras vinham até ela: Não mais temas o calor do sol. Ela devia voltar para eles. Mas que noite extraordinária! Sentia-se, de algum modo, muito como ele — o jovem que se matara. Alegrava-se pelo que ele fizera; por tê-la jogado fora enquanto eles continuavam a vida. O relógio estava batendo. Os círculos de chumbo se dissolveram no ar. Mas ela devia voltar. Devia congregar. Devia encontrar Sally e Peter. E entrou, saindo da saleta.

Cenário

Das tantas essências interpretativas em Mrs Dalloway, há um foco que me parece incontornável no romance.

Londres, a sinopse pode descrever, é o seu cenário. Num olhar mais demorado, é evidente que Londres

é personagem principal. Uma cidade de inegável fascínio para Woolf, que escreveu inúmeras crônicas e contos passados na capital, e que em cartas, muitas e várias, reclamou tantas vezes que sentia saudades de Londres quando estava no campo, em Monk’s House. Talvez, ao obedecer a tendência da época de tratar saúde mental com calmaria e, por vezes, monotonia no campo, tenha se aborrecido profundamente. Desse mal não se vive em Londres com sua confusão de gente e cacofonia contida e bem-educada. Clarissa é, por várias passagens, a mensageira de Woolf que declara amor à cidade.

Por ter morado em Westminster – por quantos anos agora? mais de vinte — a gente sente, Clarissa estava convencida, até no meio do trânsito, ou acordando no meio da noite, uma calma ou uma solenidade especial; uma pausa indescritível; um suspense (mas podia ser o seu coração, afetado, diziam, pela influenza) antes de o Big Ben soar. Aí está ele! Ribombou. Primeiro um aviso, musical; depois a hora, irrevogável. Os círculos de chumbo se dissolveram no ar. Que tolos somos, pensou, cruzando a Victoria Street. Pois só os céus sabem por que a amamos assim, como a vemos assim, inventando-a, construindo-a à nossa volta, derrubando-a, criando-a de novo a cada instante; mas as mais esfarrapadas das esfarrapadas, as mais decaídas das infelizes que se sentam nos degraus da entrada das casas (a bebida, a sua ruína) fazem a mesma coisa; não é algo que possa ser administrado, estava certa disso, por leis do Parlamento, por esta simples razão: elas amam a vida. No olhar das pessoas, na ginga, no passo, na pressa; na gritaria e no alarido; nas carruagens, nos carros a motor, nos ônibus, nos furgões, no sacolejo e no passo arrastado dos homens-sanduíche; nas fanfarras; nos realejos; no triunfo e no frêmito e no insólito e intenso zumbido de algum aeroplano no alto estava o que ela amava; a vida; Londres; este momento de junho.

Mrs Dalloway é um estudo geográfico muito específico. O território explorado em torno das personagens é o de uma Londres obviamente reduzida à experiência de sua autora.

‘Mrs Dalloway’ é um estudo geográfico muito específico de uma Londres reduzida à vivência de Virginia

Em contraste com outros romances urbanos, onde a metrópole é quase sempre associada a medo e alienação, Mrs Dalloway é uma narrativa em contexto modernista europeu de grandiosidade, quase euforia e celebração do vigor incomparável da cidade com seus parques, trânsito barulhento e áreas comerciais agitadas, comenta Lisbeth Larson em seu livro, ainda sem tradução no Brasil, Walking Virginia Woolf’s London [Caminhando na Londres de Virginia Woolf], do Departamento de Geocrítica e Estudos Literários Espaciais da Universidade de Gotemburgo.

Em Cenas londrinas (José Olympio, tradução de Myriam Campello), a escritora desenrola a cidade em crônicas e o mais longe que sua pena alcança é o leste londrino, com a presença de personagens caricatos da classe trabalhadora e mal colocados na alta sociedade de Woolf.

A Londres de Clarissa é bastante aproximada da de sua autora e é, por classe e hábito, restrita. Mesmo que com essa limitação e lacuna, o entusiasmo de Virginia Woolf por Londres é tocante e esclarece-se assim a paixão repetida da autora em cartografar as narrativas, em caminhar pela cidade que, apesar de viva e velha, é sempre reconhecível. Talvez, um dos marcos de reconhecimento da Londres de Woolf seja justamente o relógio, justificado unicamente pelo tempo inabalável que finca uma cidade e seus contornos no cartão-postal.

Foram cerca de 876 mil horas marcadas desde Mrs Dalloway até aqui. Dessas, cerca de 201 mil badaladas comigo dentro. A exuberância do tempo é que o meu, como o de Woolf, tem hora certa. Há de se encontrar, então, disposição para a vida e para a morte, quando “os círculos de chumbo se dissolveram no ar”. Até hoje, a única coisa que ganhou do fim, disparado, foi a arte.

Matéria publicada na edição impressa #93 em maio de 2025. Com o título “‘Mrs Dalloway’ faz cem anos”

Chegou a hora de

fazer a sua assinatura

Já é assinante? Acesse sua conta.

Escolha como você quer ler a Quatro Cinco Um.

Faça uma assinatura anual com até 56% de desconto e ganhe uma ecobag exclusiva!

Entre para nossa comunidade de leitores e contribua com o jornalismo independente de livros.

Porque você leu Literatura

Fantasmas da Rússia

Marina Berri fala de como seu fascínio pelo país resultou numa obra com facetas pouco conhecidas da língua e da cultura russas

JUNHO, 2025

Edição Digital

Edição Digital

Impressa + Digital

Impressa + Digital