Literatura,

Camus e um amor absurdo

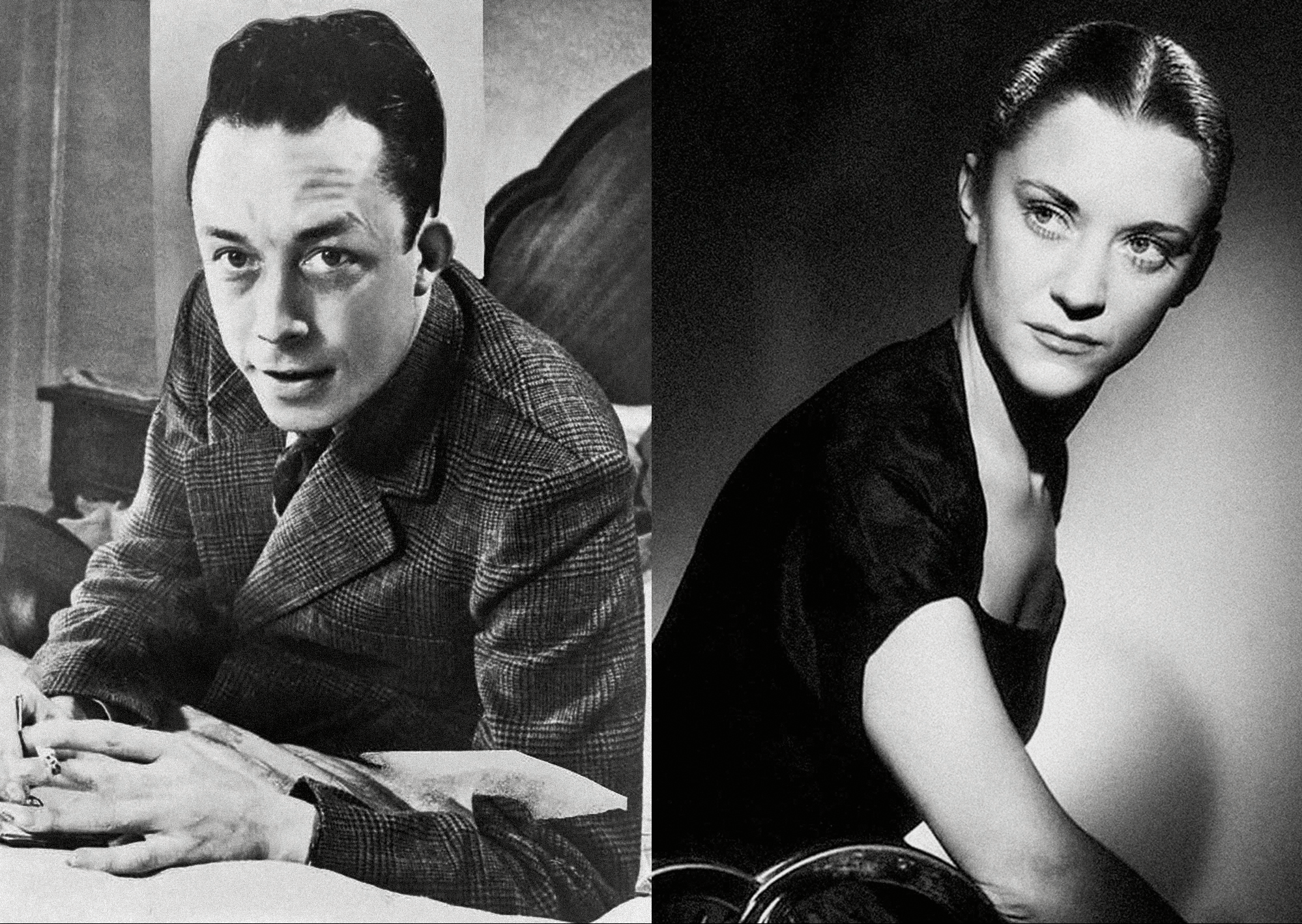

Em mais de oitocentas cartas, coletânea revela o lado Don Juan apaixonado do Nobel de Literatura, em sua intensa relação com a atriz Maria Casarès

01jul2024 | Edição #83As conquistas de Don Juan e as metamorfoses do ator, de personagem em personagem, estão para Albert Camus entre os mais belos troféus do ser humano em sua errância por instantes da felicidade possível em um mundo absurdo. São, para evocar seu ensaio “O mito de Sísifo”, “homenagens que o homem rende à sua dignidade numa campanha em que está vencido de antemão”, dada a inevitabilidade das múltiplas mortes, perdas, separações que marcam a odisseia do existir.

E a exaltação do teatro e da sedução marcam não só a obra de Camus, como também sua trajetória, na qual, além de romancista e filósofo, foi também ator, diretor, dramaturgo e galã à la Humphrey Bogart — de dar inveja a “amigos-rivais” como Sartre, este também um aficionado da multiplicação de amores “contingentes” em paralelo a seu único amor “necessário”, Simone de Beauvoir.

Mas a sedução donjuanesca não tinha para Camus a conotação de enganação predatória de mulheres a serem consumidas e descartadas impiedosamente. “Por que”, se indaga, “seria preciso amar raramente para amar muito?” Por que rebaixar nosso direito de amar a uma única modalidade moral aceitável, e enquadrar todas as outras na categoria de “pecado”? “Há palavras”, diz o escritor franco-argelino num dos ensaios dionisíacos de Núpcias, o verão, “que eu nunca entendi bem, uma delas é pecado. Creio saber, porém, que esses homens não pecaram contra a vida. Pois se há um pecado contra a vida, não é tanto, talvez, se desesperar com ela, quanto esperar uma outra vida, e se furtar à implacável grandeza desta”.

O jovem escritor, que já gozava de certa fama por ‘O estrangeiro’, a impressiona. Deve ser ator, ela pensou

Em Escreva muito e sem medo: uma história de amor em cartas (1944-1959), que chega ao Brasil pela editora Record, está documentada a grandeza de um dos capítulos mais belos da vida de Camus, seu longo e semiclandestino envolvimento amoroso com Maria Casarès, uma das maiores atrizes do teatro europeu do século passado, com presença também em clássicos do cinema francês como Les Enfants du paradis, de Marcel Carné.

Lançada na França em 2017 por Catherine Camus, filha do escritor com a esposa Francine Faure, a coletânea traz um total de 865 cartas, incluindo cartões-postais e telegramas, ao longo de mais de 1 200 páginas. Elas se estendem entre 1944 até dezembro de 1959, poucos dias antes da morte de Camus em um acidente de carro, em 4 de janeiro de 1960.

Esses números e datas dão a medida da intensidade e longevidade de um relacionamento que nasceu em plena Resistência francesa — mais exatamente, em 6 de junho de 1944, o Dia D do desembarque aliado na Normandia — e que teve, ele próprio, de resistir a diversos tipos de provações, devido, entre outros fatores, ao casamento de Camus com Francine, do qual jamais abriu mão. Também as internações fora de Paris para tratamento dos ataques de sua tuberculose crônica, como em 1950, foram momentos que forçaram a sublimação, via escrita, de uma aguda angústia de isolamento, de separação dos amantes, tema que ele explora com maestria em A peste (1947), romance tão revisitado em nossos tempos de confinamento pandêmico.

O desejo agarrado

Mais Lidas

Camus e Casarès se conheceram na casa de Michel Leiris, quando da leitura dramática de O desejo agarrado pelo rabo, de Pablo Picasso, que contou com a participação, além do pintor espanhol, de nomes como Sartre, Simone de Beauvoir e Jacques Lacan, em 19 de março de 1944, numa França ainda sob a ocupação nazista.

Aquele jovem escritor — que já gozava de certa fama por conta do romance O estrangeiro e de O mito de Sísifo, lançados em 1942, ano em que ele passa a viver sozinho na França — a impressiona naquela noite, pela maneira como dirige a leitura. Deve ser ator, ela pensou. E não se enganava: Camus, ainda em sua Argélia natal, tivera rica experiência em trupes juvenis.

Espírito livre, “donjuanesca” como Camus, Maria contracena ao longo da carreira com Michel Bouquet, Gérard Philipe, Marcel Herrand, Serge Reggiani, Jean Vilar, e se envolve com todos eles. O menor rumor de algum affair em paralelo da parte dela causa em Camus grande tormento:

Pessoalmente só tenho um desejo no que lhe diz respeito quando não estou perto de você: saber que está num quarto, sozinha, fechada a sete chaves até minha chegada. Como entendo que esse desejo não é razoável, me conformo com suas saídas… Mas é só o que posso fazer. Aquele que nunca sonhou com uma prisão perpétua para a amada nunca amou.

Outro traço que os aproximava, afora as raízes catalãs dele por parte de mãe, era a condição de imigrante. Filha de um antigo primeiro-ministro da República espanhola, Casarès foge com pai e mãe do flagelo da guerra civil e da tomada do poder por Franco, e vive em Paris desde fins de 1936. 1942 também fora o “annus mirabilis” de ascensão profissional dela, destacando-se no papel principal na peça Deirdre das Dores, com direção de Marcel Herrand, um descobridor de talentos.

Camus a vê nesse papel em 1943. Fascinado com o physique du rôle trágico daquela jovem de voz rouca e olhos profundos, lhe deu papéis de destaque em grande parte de suas criações teatrais desde então, como O mal-entendido, O estado de sítio e Os justos.

Anarquista e antifascista como ela, Camus está engajado na resistência aos alemães. E passam juntos pelas agruras da opressão nazista. Mas são paradoxalmente os ventos da libertação que vão levar à separação provisória dos amantes. Ou melhor, é a chegada a Paris de Francine, vinda da Argélia, após dois anos de separação por conta da ocupação nazista daquele país, ainda colônia francesa na época.

“Não me deixe”, apela Camus a Maria, “não posso imaginar nada pior que te perder. Que poderia eu fazer agora sem esse rosto em que tudo me comove tão profundamente, essa voz e também esse corpo contra mim?”. Apesar de tentar convencer Maria de que Francine era para ele como “uma irmã”, essa “irmã” engravida de gêmeos (Catherine e Jean), e a atriz decide se afastar.

O acaso os reunirá quatro anos depois. Reencontram-se num bulevar em 1948 e reatam o romance tórrido, que dessa vez resistirá a todos os dissabores, como o anseio frustrado dela, que vez ou outra aflora nas cartas, de se casar e ter filhos com ele. Ou como as crises de depressão e de bloqueio criativo que o acometem quando subjugado pelos sintomas da tuberculose que descobrira aos dezessete anos e que lhe fechara as portas desde então para prazeres como o futebol e desejos como seguir carreira universitária. Em carta de fevereiro de 1950, desabafa para ela: “Essa doença contraria muitas coisas em mim, meu gosto pela energia, meu amor ao sol, ao que é leve, etéreo, equilibrado, e também minha enorme sensualidade”.

Depois de lamentar que uma foto o mostrasse feio e envelhecido, aos 36 anos, diz que estava perdendo a “dura alegria conquistada”. E protesta não só contra sua doença física pessoal, mas contra outro tipo de enfermidade, de tipo ideológico, que ocupava seus esforços de investigação filosófica naqueles tempos: “Ah! A desprezível Europa, com seus pensamentos sujos, sua falsa tragédia, sua virtude mentirosa e policial!”.

Apesar de tentar convencer Maria de que a esposa era como ‘uma irmã’, essa irmã engravida de gêmeos

No ano seguinte, essa falsa virtude fará dele vítima do que hoje chamaríamos de “cancelamento”, depois de ele lançar O homem revoltado (1951), ensaio em que ataca a incoerência de intelectuais que se diziam contra o nazifascismo mas que aceitam seus métodos, como a censura, os campos de trabalho forçado, o assassinato, desde que em nome da utopia comunista. Ao anunciar a Maria que acabara de terminar o manuscrito, Camus diz que logo em seguida caiu uma tempestade, e que ele se sentia com a “alma aturdida e desconfiada” — duas observações que é difícil não lermos hoje como proféticas.

A tempestade que viria inclui a dramática ruptura da amizade e da parceria intelectual de mais de dez anos com Sartre, nas cartas públicas e virulentas de 1952. Camus não transmite, na correspondência com Maria, o menor sinal de imaginar ou desejar esse resultado. Eles comentam com naturalidade a participação da atriz na montagem de O diabo e o bom Deus, também de 1951, mas que conceitualmente aponta na direção oposta de O homem revoltado, ou seja, na adesão à revolução comunista como ideal mais receptivo à possibilidade da violência do que a ética camusiana da revolta.

Sartre e Camus eram duas das vozes filosóficas e políticas mais respeitadas do pós-guerra, dada a moda do existencialismo — rótulo que irritava Camus, por se sentir como que “colonizado” e reduzido a um satélite a mais no grupo de jovens admiradores, de origens mais ou menos modestas, em torno do astro-rei Sartre, filósofo egresso da prestigiosa École Normale Supérieure. Ambos partilharam, por algum tempo, da vontade de construir uma terceira via para a Europa, entre o capitalismo norte-americano e o comunismo russo. O acirramento da Guerra Fria reduziu, porém, o leque das opções. E, como nos dias de hoje, estimulava um ambiente de polarização hostil às nuances e à obstinada independência que marcam o espírito de Camus.

Içado pelo Nobel

O escritor franco-argelino só é içado do ostracismo com o Nobel de Literatura de 1957 e, um ano antes, com a repercussão de seu terceiro grande romance: A queda, cujo tom sombrio é indissociável das decepções de Camus após os ataques sofridos por conta de O homem revoltado. Se bem que numa carta a Casarès ele se queixe de uma resenha que falava de “O grito” (título que, por erro ou ironia, era atribuído ali a A queda) — como se não passasse de um esforço de resgatar a atenção pública retomando a polêmica com Sartre. Outro subtexto autobiográfico de A queda é o sentimento de culpa de Camus pelo papel de seus casos adúlteros, em especial a ligação com Casarès, para a grave depressão de Francine, que chega mais de uma vez à beira do suicídio.

‘Será que a morte poderia nos separar? Quando penso em nós, me parece absurdo não acreditar na eternidade’

Além do amante apaixonado, o retrato que emerge dessas cartas é a de um escritor cada vez mais enfastiado com as futilidades de sua classe intelectual. Nada a ver com o perfil de carreirista ambicioso que os ex–amigos tentaram lhe imputar quando caiu em desgraça junto aos bem pensantes. Os próprios desdobramentos do Nobel o irritam:

Você viu que estão querendo entregar oficialmente uma cadeira do Collège de France a todos os prêmios Nobel? E, naturalmente, sem sequer perguntar a opinião dos interessados. Será que não vão me deixar em paz com esse Nobel? Sinto que se insistirem vou fazer uma besteira, sei lá, andar por aí completamente nu com o diploma em questão naquele lugar.

Por mais que seja paradoxal em se tratando de cartas de amor, de um amor intenso e longevo, é possível flagrar também uma importante dimensão de solidão, que em Camus tinha uma dupla face.

Por um lado, um tormento, quando o privava do gozo da vida — presentificado na companhia de sua Maria na vida real, homônima da igualmente sensual parceira fictícia de Meursault em O estrangeiro.

Por outro lado, uma necessidade vital, assim como certa indiferença à tolice e hipocrisia que regem a sociedade, como é marca do enigmático anti-herói desse que é um dos maiores romances do século 20. Aliás, no que se refere à sua imaginação romanesca, vale atentar ao entusiasmo com que se refere já nos primeiros passos ao projeto de O primeiro homem, romance autobiográfico que ele estima que teria no mínimo quinhentas páginas e que haveria de ser “seu Guerra e paz” — a morte deixa esse sonho incompleto.

Entre os papéis pessoais encontrados nas ferragens do carro, está o manuscrito da parte até então redigida dessa provável obra-prima vindoura (a parte que tinha sido escrita foi publicada em 1994 pela filha Catherine), bem como uma edição de A gaia ciência, de Nietzsche, filósofo sobre quem diz a sua amada ser “o único cujos escritos um dia exerceram alguma influência sobre mim. […] Na minha opinião, nenhum artista pode ignorá-lo. Ele é realmente uma força”.

Casarès também compartilha com ele as impressões que colhe de suas vorazes leituras. Sobre 1984, lançado por George Orwell em 1949, lemos: “Em certos momentos me apanhei gemendo como fazia, quando pequena, sempre que começava a imaginar e ‘reviver’ a via crucis e a morte de Jesus. Levei um tempo para me recompor, mas no fim das contas fiquei feliz de ter lido”. Camus foi quem lhe falara do autor dessa outra grande denúncia das distopias totalitárias (ao lado de A peste, dois anos antes) do século 20:

Uma notícia triste. George Orwell morreu [em 21/01/1950]. Você não o conhece. Escritor inglês de grande talento, tendo mais ou menos a mesma experiência que eu (apesar de dez anos mais velho) e exatamente as mesmas ideias. Há anos lutava contra a tuberculose. Fazia parte do pequeno número de homens com os quais eu compartilhava alguma coisa.

Viagem ao Brasil

Trocam também impressões sobre suas viagens, inclusive ao Brasil, país que visitaram em momentos diferentes. Camus faz uma turnê de conferências na América do Sul em 1949; Casarès vem para cá em 1957, numa das numerosas viagens mundo afora por conta das montagens de que participou como atriz da Comédie Française e do Théâtre National Populaire. Embora tenha partido com uma boa impressão, não é essa a imagem do Brasil que ela parecia ter anos antes, quando exprime sua aflição sobre a falta de notícias acerca do amante em viagem pelos tristes trópicos:

Esta noite, meu pai me falou de um acidente de avião que aconteceu no Brasil e de repente meu coração parou. Além disso, os climas desses países me parecem irrespiráveis e só penso em ver seus pés pousados na terra firme da França.

Camus, por sua vez, a aconselharia, quando chegou a vez dela de nos visitar, a cuidar do cansaço, afinal o Brasil “é um país onde a gente é devorado”. Ele fazia eco às suas próprias queixas, numa carta que lhe enviara de São Paulo, em 8/8/1949: “O dia inteiro vão me chamar de ‘doutor’ e ‘professor’, títulos honoríficos. Fico cansado só de pensar”.

Sobre a maior cidade da América Latina, ele diz que “é meio Nova York, meio Orã. São construídas quatro casas por minuto na cidade. O que é cansativo só de imaginar. Um verdadeiro canteiro de obras subindo e crescendo diariamente”. O comentário é interessante não só por apontar para um contraste entre o arcaico e o moderno. Orã, vale lembrar, tem no universo literário de Camus um valor simbólico pouco alvissareiro: A peste, que se passa ali, retrata essa cidade argelina como feia, sem árvores, frenética e ao mesmo tempo tediosa, poluída por uma cobiça de dinheiro, pelo sonambulismo dos hábitos mecânicos, por uma arrogância urbanística que a faz dar as costas à natureza e por isso mesmo sujeitar seus habitantes à catástrofe.

“Nós nos encontramos, nos reconhecemos, nos entregamos um ao outro, construímos um amor ardente de puro cristal, você se dá conta da nossa felicidade e do que nos foi dado?”, ela lhe pergunta certa vez. Se viu em Camus uma espécie de segundo pai, não só na força, na capacidade de inspiração e de consolo, mas também em fragilidades como a tuberculose, também é verdade que em mais de uma ocasião manifestou capacidade de proteção e orientação “maternas” essenciais para relembrar o escritor de sua própria coragem nietzscheana de amar a vida apesar de todas suas mazelas, de fazer da própria dor um combustível.

‘Se você não sente isso como eu, com a mesma força inevitável, então estou sozinho de morrer’

Mais que mãe, porém, encarna para ele o que Jung chamaria de arquétipo da anima, “alma”, sopro, ar, brisa. Contraponto feminino que estimula o desejo do homem não só por prazeres carnais, mas de ir ao encontro de si mesmo, de não se conformar com nada menos do que a totalidade de sua identidade psíquica potencial. Camus, reciprocamente, seria seu animus. Ela o ampara com ternura e profundidade ímpares:

Meu amor, você precisa relaxar, se soltar um pouco, mas sobretudo não deve continuar resvalando pelo caminho que tomou nos últimos dias.

Você tem trinta e seis anos, está vivo, está aí, em pleno céu com amor no coração e profundo sentimento de beleza. […] entendo sua nostalgia do sol e da saúde, mas você vai vencer a doença e o sol ainda vai brilhar muito para você.

E arremata, evocando a dualidade entre luz e sombra, avesso e direito, que sempre permeou o “amor mundi” (amor ao mundo) camusiano entre os extremos do desespero niilista e da subserviência a ilusões de sentido com as quais fugimos da gratuidade generosa e absurda do ser:

A Europa tem seus nevoeiros, é verdade, mas também tem o seu sol tanto mais brilhante na medida em que dura pouco, como a vida. Além do mais, há as criaturas e certos olhares, os seus olhos, os mais belos olhos que eu conheço, meu rosto de felicidade e reconhecimento.

Quando esses nevoeiros sombrios dão lugar à tempestade propriamente dita provocada por O homem revoltado, ela sai em socorro de seu amor com palavras igualmente magníficas:

Você escolheu um modo de vida que requer a energia sempre renovada de viver para todos e contra todos ao mesmo tempo e nem sempre se está em estado de graça, em estado amoroso para tornar esse projeto realizável sem se sentir muitas vezes atingido irremediavelmente na raiz. Que fazer, então? Você já me disse cem vezes; munir-se de paciência, se ‘esvaziar de dentro’, e esperar com infinita confiança que os belos dias retornem […] e se vier a amargura, tentar modelá-la, conferir-lhe uma nova forma e transformá-la numa fonte de energia nova, num trampolim para saltar ainda mais alto, numa oportunidade de desprendimento e generosidade.

Camus também sabe ser para ela um porto seguro nas horas de seus próprios temporais existenciais, por exemplo após a morte do pai dela, que ele qualifica, em linha com seu sentimento de mundo e filosofia pessoal, de absurda e revoltante. Ele a acalenta seja com sua presença cálida, seja como horizonte distante, só acessível mediante a potência da escrita.

Os dias passam e eu fico cada vez mais contraída e amargurada. Me sinto desajeitada, crispada, angulosa. Caminho e me desloco de um jeito brusco, desordenado, aos solavancos. Perdi a harmonia de cada um dos meus movimentos, a elasticidade, a naturalidade, a graça.

Mas, quando chega uma carta de Camus, “quando um detalhe insignificante me traz para você no meio das pessoas ou das coisas que mal consigo enxergar”, renasce nela a esperança de ainda se tornar bela. “O mar, o vento e você”, diz ela, seriam mais do que nunca necessários como compensação para o barulho e a agitação de Paris, para a sensação atroz de perda de tempo e de energia.

Diante do temor dela de que o tempo estivesse roubando o interesse de Camus, ele é enfático:

Junto de você, o mundo inteiro para mim não passa de uma sombra desbotada. À exceção dos meus filhos, poderia desaparecer sem que nada mudasse. Só você é fixa, só você me preenche. Não é verdade que quinze anos mudem um amor. Eles o tornam mais silencioso, menos eloquente, menos satisfeito consigo mesmo. Mas ele continua aí, vivo, agudo.

Houve entre eles um pacto que parece ter passado pelo ritual, semibruxesco, semiadolescente, da mistura do sangue. “Você é a vida e o que prende a ela”, ele se declara. “Devo a você um novo ser em mim, ou melhor, aquele que eu era realmente e que nunca tinha conseguido nascer. […] O sangue que um dia trocamos rindo significa exatamente isto: união indestrutível”.

Poucos meses antes do acidente fatal de Camus, que interromperia de forma brutal as cartas que pareciam destinadas ao infinito, Maria lhe escrevia:

Será que a própria morte poderia nos separar? […] Quando penso em nós, me parece absurdo não acreditar na eternidade. E no entanto se imaginarmos a eternidade, ela só pode ser fixa e o que há de mais emocionante entre nós é algo que está continuamente em movimento.

Às vésperas de seu último Ano Novo, escreve da sua casa em Lourmarin, em que estava com mulher e filhos, a três mulheres que tinham então espaço em seu donjuanesco coração. Maria é uma delas. E a carta começa com um estranho “Bem. Última carta”, encerrando-se com um “Te beijo, te aperto contra mim até terça-feira, quando recomeçarei”. O resto é um silêncio doloroso, de partir o coração, de pedir o consolo de uma música como “Tout s’en va déjà”, de Alain Barrière.

Em tempos de amores líquidos, como diria Bauman, quando não completamente evaporados numa estiagem miserável de consumismo sexual e incomunicabilidade, essa monumental correspondência é uma oportunidade única. Não para saciar uma rasa curiosidade de voyeurs. Quem sabe esses dois seres humanos excepcionais tenham algo a nos ensinar sobre nossa própria capacidade, disponibilidade para o encontro, em meio a tanto desencontro. Sobre a preciosidade do sim, no descuido do não. Sobre a beleza do amor, esse anseio e potência que o filósofo do absurdo tanto pregou como autêntica “re-volta”, contestação da morte e regresso ao que a vida tem de mais valioso. “Sabemos”, confidencia esse terno Don Juan àquela que ele chamava de “a Única” ainda que em meio a tantas, “que acabamos de encontrar um dos mais velhos segredos da vida, o que justifica o sofrimento de nascer e de crescer. Se você não sente isso como eu, com a mesma força inevitável, a mesma precisão e a mesma clareza, então estou sozinho de morrer. Se você sente, tudo está salvo, e nós nos pertencemos”.

Matéria publicada na edição impressa #83 em julho de 2024. Com o título “Camus e um amor absurdo”

Peraí. Esquecemos de perguntar o seu nome.

Crie a sua conta gratuita na Quatro Cinco Um ou faça log-in para continuar a ler este e outros textos.

Ou então assine, ganhe acesso integral ao site e ao Clube de Benefícios 451 e contribua com o jornalismo de livros independente e sem fins lucrativos.

Porque você leu Literatura

Uma ode ao desejo

Em romance de estreia, Selby Wynn Schwartz transforma precursoras do feminismo em herdeiras da poeta grega Safo

JULHO, 2025