Literatura brasileira,

Um pedaço de rio

Uma viagem com Itamar Vieira Junior à região onde se passa seu novo romance

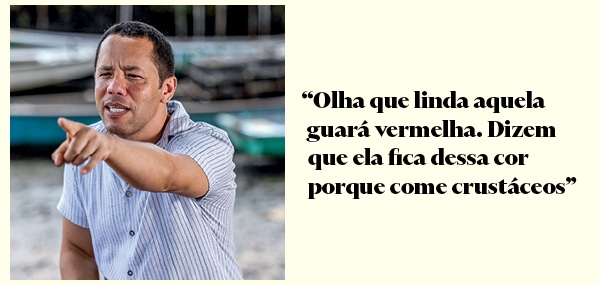

21abr2023 • Atualizado em: 17jan2024 | Edição #69Sentado num banco de madeira às margens do rio Paraguaçu, Itamar Vieira Junior interrompe a conversa e aponta para uma ave voando a poucos metros dali, cuja cor, um carmim intenso, contrasta com o azul do céu sem nuvens. “Olha que linda aquela guará vermelha”, exclama o escritor. “Dizem que ela fica dessa cor porque come crustáceos”, explica. “Reparou que a maré está baixando?”, segue Itamar, desviando a atenção para o curso d’água. “Quando chegamos, o rio estava aqui em cima. Com a maré mais baixa, é hora de mariscar, cavando a areia com a colher para recolher os mariscos.”

Não é mesmo fácil se concentrar na entrevista quando tudo em volta clama por admiração. O horizonte verde da mata atlântica em contraste com os tabuleiros do Recôncavo Baiano, coroados por roças trabalhadas na terra escura, quase preta, do solo de massapé. Os sinos reverberando na centenária igreja matriz, situada no final de uma rua de paralelepípedos. O mural de azulejos coloridos formando a imagem de são Tiago. A estátua de Iemanjá a saudar o vaivém da gente que cruza o rio Paraguaçu. Tudo atrai o olhar da forasteira que pisa pela primeira vez no lugar. Tudo pede calma. Pede tempo. Mas nós não o temos.

Eram onze horas de uma manhã ensolarada de sábado em Santiago do Iguape, um povoado do município de Cachoeira, no interior da Bahia, e esta ainda é a primeira das muitas paradas para completar a peregrinação pelo cenário de Salvar o fogo naquele início de março. O livro no qual Itamar dá sequência ao projeto romanesco sobre a herança colonial, inaugurado com Torto arado, nem tinha chegado às livrarias e já acumulava 37.500 exemplares comercializados na pré-venda.

Para dar conta dessa imersão, nossa aventura começou cedinho, a pouco mais de cem quilômetros dali, em Salvador, onde Itamar vive com a mãe, o irmão caçula, quatro gatos e dois vira-latas (recolhidos na rua). Eram quase sete da manhã quando ele entrou de banho e café tomados no carro onde estavam esta repórter; Uelton, o fotógrafo; e Bira, economista e fotógrafo amador com excelente gosto musical, que fez as vezes de motorista. O destino, o Recôncavo Baiano, é um território no entorno da capital formado por vinte municípios e mais de 570 mil habitantes, atravessado pelo Paraguaçu, rio cuja nascente, na Chapada Diamantina, se alarga a ponto de abrigar o tráfego de saveiros rumo à Baía de Todos os Santos, onde ele deságua.

Comparado por Itamar a um “grande quilombo”, devido à quantidade de remanescentes quilombolas, o Recôncavo é onde o escritor situa Tapera do Paraguaçu, cenário de Salvar o fogo. O povoado não existe, mas poderia ser qualquer uma das vilas de pescadores que compõem a Rota da Liberdade — roteiro turístico que percorre a Bacia do Iguape, no município de Cachoeira, onde estão comunidades quilombolas como Kaonge (“o paraíso das ostras”); Dendê (onde se aprende sobre a fabricação do azeite); a própria Santiago do Iguape (garantia de marisco fresquinho pelas mãos das mulheres marisqueiras) e São Francisco do Paraguaçu — onde estão as ruínas do Convento de Santo Antônio, que inspiraram Itamar a escrever seu novo romance.

Não foi como turista, tampouco para visitar a família que Itamar conheceu a região e o convento. Apesar de ter raízes fincadas no município de Maragogipe, onde seus avós nasceram e seu pai foi criado, e ter passado a infância ouvindo o pai fabular sobre cobras cascavel que batiam nas portas das casas, Itamar cresceu na capital baiana e só conheceu essas terras aos vinte anos, como estudante nas aulas de campo da faculdade de geografia. Mas a intimidade veio depois, como funcionário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), nas inúmeras visitas para tratar da questão agrária local. Isso, lembra ele, muito antes de o asfalto suavizar a viagem e de grandes placas de madeira padronizadas indicarem a entrada de cada um dos quilombos.

Revelar o passado

Como qualquer um que explora o Recôncavo, Itamar sabia da beleza do Convento de Santo Antônio do Paraguaçu, uma igreja imensa, inaugurada no século 17 numa paisagem impressionante: um plano elevado de frente ao rio Paraguaçu, em perspectiva ao céu muito azul e às águas escuras, composição que só poderia mesmo remeter ao sagrado. Abandonado pelo noviciado duzentos anos depois da sua construção, o convento foi vendido em 1915 e saqueado até que restasse apenas uma estrutura oca, tombada em 1985 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Além de atração turística, o espaço é cenário de produções como o filme Malês, de Antonio Pitanga, cujos objetos de cena estavam espalhados pelo pátio durante nossa passagem por lá.

Mas o que levou Itamar a transformar o convento em personagem de Salvar o fogo não foi sua beleza. Tampouco o espetáculo de assistir a filhotes de urubu abrigados em um ninho lá dentro vomitando carniça — episódio que está no romance e, segundo o autor, ocorreu como reação dos bichinhos a sua presença no local. O que o instigou foi a descoberta de um prédio anexo ao convento, uma estrutura invadida pela água todas as vezes que a maré sobe, onde moradores dizem que pessoas escravizadas eram presas e castigadas. “Provavelmente as mesmas que ergueram o convento”, lembra ele.

Ruínas do Convento de Santo Antônio do Paraguaçu

São os descendentes desse martírio os protagonistas de Salvar o fogo: uma família de origens indígenas e africanas que sobrevive em meio à extrema pobreza, subserviente à Igreja católica, que cobra pelo uso da terra, discrimina ritos e costumes ancestrais e impõe uma moral que acaba por fomentar ódio, discriminação e agressão. “O empreendimento colonial teve êxito graças à Igreja, que evangelizou os nativos, algo que ainda reverbera, nos divide e nos nega possibilidades de ser, de nos encontrar”, diz o escritor.

A outra intenção de Itamar ao revelar esse passado é resgatar sua própria memória. A personagem Luzia, que sonha abandonar Tapera seguindo pelo rio Paraguaçu até a capital, tem traços de uma tia do autor, Belita, que, assim como Luzia, trabalhava como lavadeira de uma igreja. O caçula da família de Salvar o fogo, Moisés, único a aprender a ler e escrever, traz do próprio Itamar o encantamento pelas letras. A mãe do escritor, Tereza, e suas avós e bisavós têm características espalhadas pelas muitas mulheres do livro. Mas é a seu pai, Itamar Rangel Vieira, descendente de negros e indígenas massacrados na região, que o autor consagra Salvar o fogo. “Chegou o momento de avançar nesse projeto que tenta devolver um passado que foi negado a mim e talvez às pessoas que me leiam”, explica Itamar. “Há muita gente estudando, falando sobre esses inúmeros temas em pesquisas, mas a literatura trata de dimensões subjetivas e emula uma história que nos foi interditada.”

O pai de Itamar teve apenas um vislumbre do sucesso do filho. Logo depois do escritor finalizar Torto arado, Itamar Rangel Vieira foi diagnosticado com insuficiência renal e morreu, aos 61 anos, antes de o romance ser lançado no país. Durante o período que o pai esteve internado, Itamar costumava lhe fazer companhia no hospital. Numa dessas ocasiões, tirou um cochilo, mas foi despertado por uma voz dizendo: “Você ganhou um prêmio”. “Acordei assustado, buscando quem estava falando comigo e não tinha ninguém. Senti um arrepio”, conta. No dia seguinte, Itamar recebeu uma ligação de Portugal: ele havia vencido o prêmio Leya — que permitiu a publicação de Torto arado primeiro na Europa e, depois, no Brasil, onde acumula 500 mil exemplares vendidos.

“Nesse dia, meu pai nem comeu, de tão ansioso que ficou acompanhando minhas entrevistas”, lembra Itamar. “Quando contei a ele que, além da publicação, a premiação incluía uma quantia em dinheiro, ele ficou espantado, pois não imaginava que podia-se ganhar por aquilo que se escreve. Era uma coisa à qual gente nunca deu importância.”

Esta seria a primeira de muitas conquistas de Torto arado. Desde então, a obra ganhou outros dois prêmios (Jabuti e Oceanos), adaptações para o teatro (uma delas, por Christiane Jatahy) e para a televisão (em série da hbo produzida por Heitor Dhalia), uma versão musical (de Rubel, que emocionou Itamar) e traduções para mais de vinte idiomas.

Vida real

Passava de uma da tarde quando adentramos o restaurante de dona Maria, na pousada que leva seu nome, num sobrado de esquina em Santiago de Iguape, vizinho à Associação de Mulheres Quilombolas e Marisqueiras do Vale do Iguape. “Dona Maria prosperou!”, exalta Itamar ao reencontrar a amiga. Foi ela quem o acalmou com um “copão de chá de erva-cidreira” anos atrás, numa das vezes em que, como funcionário do Incra, “saiu corrido” por fazendeiros da vizinha São Francisco do Paraguaçu.

Na sala ampla do restaurante, um ventilador de teto girando em descompasso alivia o calor, enquanto dona Maria coloca sobre a mesa travessas de salada de tomate com cebola e coentro, arroz cozido no banho-maria, feijão fresquinho, pirão de peixe, siri catado, camarão e uma moqueca de ovo, preparada para Itamar, que há treze anos é vegetariano. “Passei a acompanhar o envelhecer dos animais e ler estudos sobre o sofrimento infligido a eles. Ainda consumo ovos, leite e derivados comprados de pequenos produtores, mas quero um dia me tornar vegano”, explica ele, que também não usa produtos feitos com couro animal.

Itamar e sua amiga dona Maria, proprietária de uma pousada em Santiago do Iguape

Entre uma garfada e outra, Itamar busca se atualizar com dona Maria sobre conhecidos e o cotidiano do povoado. Questionada se costumava se juntar às mulheres à beira do rio para mariscar, a cozinheira não hesita em dizer que “jamais”. Detesta mariscar, assim como não suporta a calmaria da baixa temporada. “Gosto é de movimento”, diz dona Maria, provocando risos em Itamar e na repórter. Era como se Luzia, de Salvar o fogo, tivesse se materializado diante de nós, pois ambas as frases são ditas pela personagem no livro.

De volta à estrada, lembrando a coincidência, Itamar afirma que outros acasos e causos semelhantes teriam surgido se a conversa com dona Maria tivesse durado mais tempo. “Salvar o fogo tem muitas dessas experiências cotidianas”, explica o escritor, logo apontando para a movimentada entrada de Cachoeira: “As pessoas dizem que, se durante uma desavença, alguém falar ‘eu sou de Cachoeira!’, saiba que pode se tratar de um feiticeiro poderoso e tenha medo, porque aqui é a terra da religião de matriz africana”.

Nessa terra santa, as margens do Paraguaçu compõem uma das mais belas vistas

Nessa terra santa, as margens do Paraguaçu compõem uma das mais belas vistas do passeio, com a pequena São Félix, do outro lado do rio, emoldurada por montanhas e conectada a Cachoeira pela imponente ponte de ferro Dom Pedro 2º, inaugurada pelo imperador em 1885. “É bem aqui que Luzia e Mariinha chegam para caçar o homem que diz ser o dono da terra de seu pai”, diz Itamar, situando o trajeto das heroínas de Salvar o fogo, enquanto se posiciona para as penúltimas imagens da sessão de fotos.

A vontade é ficar por ali, assistindo ao sol se esconder, o rio correr, vento fresco batendo no rosto, mas falta ainda conhecer Coqueiro de Paraguaçu, povoado de Maragogipe colado a Cachoeira, onde o pai do escritor morou com os avós até os quinze anos. Na vila de intrincadas ruazinhas, o carro desce apressado rumo ao Paraguaçu para não perdermos os últimos instantes de luz, chamando a atenção dos moradores que aproveitam o fim de tarde sentados à porta de suas casas.

No pedaço de rio da infância de Itamar Rangel Vieira um único saveiro se recolhe, criando o pano de fundo para os últimos cliques do escritor. A embarcação de dois mastros que integra a paisagem de Salvar o fogo é onipresente na região, levando cargas diversas à capital, e tão tradicional que existe até um festival que as reúne uma vez por ano, em São Félix, num evento de três dias que inclui shows e corrida de barcos. “Meu pai sempre contava histórias de tio Valter, que tinha um saveiro batizado de Dadivoso, e das viagens que ele fazia carregando gêneros alimentícios do Recôncavo à feira de São Joaquim, em Salvador”, diz Itamar.

São quase oito da noite quando o carro entra na via de acesso a Salvador, onde somos recepcionados por um congestionamento que dura quase uma hora. É na capital, numa das vizinhanças da infância de Itamar, que os migrantes de Salvar o fogo buscam refúgio depois de deixar Tapera do Paraguaçu. “Quando descrevi o lugar onde Joaquim [personagem do livro] mora, tinha em mente um bairro onde vivi quando criança, próximo ao centro, mas que é periferia. Era uma encosta onde não tinha nada de alvenaria. Era tudo barro. Não tem um nome em particular, fica ali pelo Ponto da Mangueira, entre o Engenho Velho de Brotas e o Engenho Velho da Federação”, diz ele.

Cansado, com as bochechas vermelhas da exposição ao sol (“minha herança ibérica”), Itamar parece feliz recostado no banco do passageiro, finalizando mais uma das demandas que ele deverá cumprir nos próximos três anos, período em que terá uma licença não remunerada do Incra para experimentar “viver da escrita”.

Itamar Vieira Junior durante a entrevista, em Cachoeira (BA)

Só em 2023, ele vai a países como Japão, França e Estados Unidos, missões que divide com a agenda nacional lotada de entrevistas, participações em festivais e eventos como A Feira do Livro, promovida pela Quatro Cinco Um, na praça Charles Miller, em São Paulo — onde Itamar estará em 10 de junho. Apesar da expectativa com o lançamento, ele não se deixa contaminar pela ansiedade. “Agora que Salvar o fogo está pronto, acabou a tensão”, diz, com o mesmo bom humor e tranquilidade que permeou toda a nossa longa conversa.

*

Salvar o fogo dá sequência ao projeto que estreou com Torto arado. Como foi a concepção deste segundo romance?

Estava caminhando para a última parte da escrita de Torto arado quando entendi que ele não seria suficiente para eu me debruçar, no campo da ficção, sobre essa complexa relação de homens e mulheres com a terra. Não consegui tratar de tudo o que queria e tampouco apresentar todas as personagens. Podia escrever um romance histórico, mas me interessa falar sobre o contemporâneo e entender como aspectos pretéritos — a escravidão e o genocídio indígena — nos atravessam e repercutem em nossas vidas, nosso corpo, nossa história e nosso ambiente.

Minha ideia era escrever Salvar o fogo imediatamente depois, porque eu acumulava anotações sobre o Convento de Santo Antônio desde 2009, quando o visitei pela primeira vez. Mas daí veio a doença de meu pai e a inesperada repercussão de Torto arado, que me atingiu como um furacão. Quando começou a pandemia, em março de 2020, escrevi quarenta páginas de Salvar o fogo, mas, mais uma vez, fui envolvido pela divulgação digital de Torto arado. E também não tinha cabeça para escrever, pois o isolamento foi perturbador. Só voltei ao livro após tomar a primeira dose da vacina, em junho de 2021, quando me senti mais aliviado.

Torto arado é ambientado na Chapada Diamantina e Salvar o fogo, no fictício povoado de Tapera do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano. Por que a escolha dessas regiões?

Por questões pessoais. Durante muito tempo passei temporadas de dez, quinze dias trabalhando na Chapada, e vivi uma imersão naquela realidade, fazendo também pesquisas para minha tese de doutorado sobre regularização fundiária. Eu saía para caminhar igual a você aqui: com caderninho de anotações, gravador e câmera, fotografando os lugares, conversando com as pessoas. Nessa época, a ideia original de Torto arado existia, mas ainda não estava alocada em um lugar. Meu encontro com a Chapada foi de tanta força e beleza que decidi ambientar a história lá. Já com Salvar o fogo eu me desloco às minhas origens familiares.

Ligadas à família de seu pai, certo? Quem foi Itamar Rangel Vieira?

Itamar Rangel Vieira era um homem sonhador, descendente de negros e indígenas, com uma ligação profunda com essa realidade. Ele nasceu em Salvador, mas não foi criado pelos pais. A mãe dele teve uma depressão profunda, e meu pai cresceu na casa de seus avós paternos, em Coqueiros [povoado de Maragogipe]. Meu bisavô era agricultor e minha bisavó era agricultora e também fazia cerâmica. Eles não tinham um pedaço de terra: trabalhavam para outras pessoas, uma realidade de que primeiro ouvi falar e, depois, vi na prática em meu trabalho [no Incra]. Meu pai era ligado ao rio, ao mar. Ele gostava de cozinhar e era apaixonado por pescados e frutos do mar, que foram sua base alimentar, porque carne vermelha era coisa rara. Ele nos fez apreciar tudo isso. Quando faço um esboço do que seriam minhas memórias afetivas, minhas origens, parte delas está ligada a esta região, a este rio, o Paraguaçu, pois são as histórias que meus pais e avós contavam.

Que histórias eram essas?

Meu pai falava de sua relação com o ambiente e com os avós e os primos. Também há episódios engraçados: meu pai dizia para a gente não assoviar à noite dentro de casa, porque podíamos atrair cobra. Se batessem na porta, devíamos espiar no olho mágico antes de abrir, porque “podia ser uma cascavel chacoalhando o rabo” — algo improvável, pois morávamos no primeiro andar de um edifício [risos]. Eram coisas anacrônicas e diferentes do meio em que a gente estava e que eu só vim a entender depois. Acho que o corpo do meu pai foi para a cidade, mas sua alma parecia estar neste lugar, porque ele conservava a ingenuidade e a inocência relacionadas a esse tipo de vida.

Você e sua família costumavam visitar o Recôncavo?

Não. Nossa relação era forte, mas eram apenas histórias. Quando eu era criança, não havia recursos para viajar com todos os filhos num período de férias. A primeira vez que eu vim para cá foi aos vinte anos, para aulas em campo da universidade. Depois, como servidor público [do Incra], visitei todos esses lugares. Nessa época, eu já tinha um repertório histórico, de estudo, que me fez compreender essa realidade com a contribuição da geografia, da antropologia e da sociologia. Mas sempre tentei criar conexões entre o que meu pai contava e o que eu observava. Não foram poucas as vezes que levei para ele, daqui, pescados, mariscos e iguarias como siri mole. Coisas que a gente não encontra mais em Salvador.

Você dedica Torto arado ao seu pai e não Salvar o fogo. Por quê?

Meu pai e eu não tínhamos uma relação tão boa. Nossas visões de mundo eram distintas. O ano em que escrevi Torto arado, e antes de o livro ser publicado, foi o período em que a gente se reaproximou. Ele estava frágil e eu passei a cuidar dele. No livro, além de Bibiana e Belonísia, o Zeca Chapéu Grande tem um protagonismo que me fazia entendê-lo como personagem central. Por isso, Torto arado é dedicado ao meu pai. E este [Salvar o fogo], à minha mãe.

Quando dedico o livro à minha mãe, ofereço também às minhas avós, às tias, às ancestrais

Por quê?

Acho que na história de Salvar o fogo o universo materno, feminino é mais pujante. Mas não é só à minha mãe. Quando dedico o livro a ela, estou oferecendo também às minhas avós materna e paterna, às minhas tias, às ancestrais que enfrentaram dificuldades e violências cotidianas. Vejo um pouco de todas as mulheres da família nas personagens do livro.

Quem é sua mãe?

Minha mãe, Tereza, é uma mulher supertímida. Ela nasceu em Salvador, em uma família de classe média baixa que, ao longo do tempo, foi empobrecendo. Minha mãe é neta de imigrantes portugueses, mas não só, porque um avô dela era um homem negro baiano — o que sempre causou celeuma na família, que prefere dizer que ele era “mulato”. Gosto de projetar essa confluência de etnias, identidades que a gente ainda está elaborando, que é esse ser brasileiro, esse ser baiano. Penso meu corpo atravessado pelo opressor, o oprimido, por essas múltiplas histórias que me foram negadas, mas que a literatura restitui no plano da invenção. Embora eu tenha essa relação de afeto com meu pai, minha mãe era a heroína que segurava as pontas, ia à luta quando as coisas apertavam em casa e ocupava um lugar de destaque que ainda impregna meu imaginário.

Tem uma história de quando você era criança e sua mãe encontrou uns textos seus no armário…

Sim. Eu devia ter uns oito ou nove anos quando minha mãe encontrou uns textos que não tinham relação com a escola e fez uma reprimenda, dizendo: “Você deveria estar estudando e não escrevendo essas besteiras. Vá estudar!”. Fiquei tão receoso que passei a levar uma vida dividida. A da literatura era secreta. Eu continuava lendo, escrevendo, mas não mostrava nada a ninguém. Engraçado é que, ao mesmo tempo em que ela falava desse jeito, quando fiz onze anos, por influência de minha mãe, meu pai me deu no Natal uma máquina de escrever comprada à prestação. Uma Olivetti Lettera 82. Foi nessa máquina que escrevi a versão de Torto arado que se perdeu. Eu a usei por dez anos, até as teclas não funcionarem mais. Sem que eu soubesse, numa das muitas mudanças que fizemos, minha mãe deu a máquina. Eu a teria guardado. Hoje, ela poderia estar lá em casa enfeitando a parede [risos].

Ela deve se emocionar com a repercussão de seu trabalho, não?

Minha mãe não é muito de demonstrar, mas houve dois momentos em que entendi que ela gostou — e está gostando — de tudo o que está acontecendo. Quando Torto arado concorreu ao prêmio Jabuti, em 2020, eu estava no quarto acompanhando a cerimônia sozinho. Nem sabia que tinha mais gente em casa assistindo. Quando o livro ganhou, minha mãe veio pulando e gritando ao meu quarto. Uns quinze dias depois, eu estava almoçando quando [a curadora] Selma Caetano me ligou para dizer que eu estava em primeiro lugar no prêmio Oceanos. Quando contei à minha mãe, ela se ajoelhou, agradeceu, chorou. Achei aquilo tão engraçado. Minha felicidade era de rir, não era de chorar, mas ela estava muito emocionada, sabe. Mas não espere mais nada. Ela já deu sua contribuição. Não vai fazer mais nenhum elogio [risos].

Você disse que escreve desde criança. Tem algum momento marcante dessa sua relação com a escrita?

Assim que aprendi a ler, comecei a escrever. Quem me alfabetizou foi uma vizinha, Marlene, filha do verdureiro que tinha um armazém ao lado de minha casa. Lembrando desse período, era como se um mundo novo tivesse se aberto para mim de uma maneira maravilhosa, porque descobri que as coisas tinham nome, que podiam ser escritas. Mesmo quando eu não sabia o significado de uma palavra, podia descobrir e, às vezes, era uma lista com muitas definições. Foi encantatório. Sempre que eu lia algo que me impactava, queria escrever para, talvez, colocar aquilo para fora. Foi assim que a escrita chegou e ficou em definitivo.

A descrição se assemelha ao encanto do personagem Moisés pela leitura e pelos estudos em Salvar o fogo. Quanto de sua experiência há nele?

Acho que há muito de mim, mas também de meu pai. Da experiência de meu pai ter crescido em uma comunidade rural, de onde ele saiu aos quinze anos, porque meus bisavós eram idosos e não tinham mais como sustentá-lo. Meu pai se mudou para morar com os meus avós, em Salvador, e foi traumático, porque era uma família que ele não conhecia. Acho que isso foi algo que ele nunca resolveu, até porque, por ser o último a nascer, a única criança na casa, foi muito amado por seus avós. Moisés tem um pouco dele, de mim, dessa surpresa, desses estranhamentos.

A personagem Luzia, de Salvar o fogo, corre o risco de tomar o lugar de Belonísia e Bibiana na preferência de leitoras. O que a inspirou?

A Luzia era uma coadjuvante, mas aconteceu uma coisa engraçada: me vi envolvido, escrevendo muito sobre ela. Era como se eu não tivesse mais domínio, até um momento em que questionei: “Mas o que você está fazendo nessa história? Você tomou ela para si?” [risos]. Luzia surge com uma vivência da minha infância. Quando eu era criança, tinha uma tia, Belita, que não teve filhos, não se casou e vivia com minha bisavó e meu bisavô. Ela era uma mulher negra, com uma corcunda [como a da personagem], que não tinha educação formal e trabalhou como lavadeira da igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Ela morreu quando eu era pequeno, e me lembro que sua única herança foi um travesseiro, que tia Rita, irmã de minha mãe, pegou. Era um travesseiro imprestável, duro. Cada ano que passava, ficava pior, mas Rita só dormia nele. Até hoje, quando olho para o Bonfim, imagino tia Belita lavando as cortinas, as toalhas, as roupas todas dessa igreja imensa e penso: Como ela fazia tudo isso? Que dores e expectativas carregava? Ela se mistura um pouco na Luzia.

Apesar da luta pela posse da terra, um desejo dos personagens é deixar Tapera do Paraguaçu. Essa é uma constante entre quem vive na região?

Aquelas pessoas sonham em seguir esse rio [Paraguaçu] porque sabem que lá no final ele deságua na baía [de Todos os Santos], que fica na cidade grande, onde haveria mais oportunidades. Não que todos teriam sorte na cidade, mas era um horizonte para escapar daquele ambiente de previsibilidade, de pobreza. Transfiro esse desejo a eles porque é algo que escutei ao longo da vida, na minha família, mas também no contato com as pessoas dessa região. Muitos têm essa vontade, porque a cidade exerce um fascínio.

A história de Salvar o fogo se passa nos anos 1990-2000, mas, lendo o livro, a sensação é de um passado mais distante. Por quê?

As pessoas sentiram o mesmo lendo Torto arado [cuja trama começa no fim da década de 60]. Acho que essa é a percepção que temos quando visitamos lugares como esses. A gente encontra celular, dona Maria está lá no Instagram, com o perfil de sua pousadinha, mas, ao mesmo tempo, tem gente andando a cavalo na rua. Essa paisagem acumula camadas de história, de vida, que encontramos a todo momento. A isso, o [geógrafo] Milton Santos chamou de “rugosidades do espaço”. Essas rugas permanecem demarcando esse tempo que parece imutável, ou vão se acumulando de maneira desordenada. Essas comunidades vivem memórias e tempos distintos. Vou aprendendo em cada pessoa a perceber como o tempo passa para ela.

‘Essa paisagem acumula camadas de história de vida, que encontramos a todo momento’

No livro, a Igreja católica tem papel central, exercendo opressões como cobrar pelo uso da terra, banir as tradições locais e instaurar o medo do pecado. Por que esse interesse?

O empreendimento colonial escravocrata não seria o mesmo sem a Igreja, e eu despertei para isso justamente nesta região. Durante um dos muitos trabalhos que fiz em São Francisco do Paraguaçu, onde está o Convento de Santo Antônio, uma pessoa da comunidade me levou a uma visita guiada. No início, era como as ruínas de uma igreja qualquer, até que eu cheguei num determinado espaço, sem teto, sem nada, que eles chamam de “salão do mar”. Segundo quem vive ali, nesse lugar as pessoas escravizadas ficavam presas e eram castigadas. Depois disso, procurei artigos históricos e livros para ter certeza do que me foi relatado e não encontrei nada. Pode ser uma fantasia? Pode. Mas também pode ser verdade e encontraram maneiras de esconder. Uma coisa, no entanto, é inegável: sendo verdade ou não, ali há uma história oral. Além disso, há farta documentação sobre o papel da Igreja na manutenção da escravidão. A instituição era detentora de inúmeros escravizados e deu sustentação para que a escravidão se prolongasse por muito tempo. E se ainda estamos falando sobre a escravidão, é porque ela é um dos traumas que não tratamos com honestidade. Nesse contexto, a literatura possibilita uma leitura diversa, lúdica, mas, ainda assim, tratando de coisas importantes. De histórias que nos alcançam, quer queiramos ou não.

Em Salvar o fogo, os personagens criam uma relação de dependência com a Igreja em especial por causa do uso da terra. Isso ainda acontece?

Sim, há comunidades que ainda hoje vivem essa subserviência. Aqui na Bahia mesmo, a Igreja se apresenta como detentora do domínio das terras, em conflito com trabalhadores rurais, como em Jequitibá, no município de Mundo Novo. A Igreja oferece saúde, educação, mas quando se fala nessa mudança de domínio, com as pessoas exigindo um espaço ocupado por seus ancestrais antes de a Igreja chegar, ela nega.

Em Torto arado, o jarê, de matriz africana, se apresenta como cura, festa, mas em Salvar o fogo não há nada que se tire de bom da Igreja católica. Por quê?

No Brasil, o cristianismo e o catolicismo têm variantes que vão desde o catolicismo rural, que influenciou, por exemplo, o próprio jarê — que surge nesse contexto da diáspora, onde existia o cristianismo, o catolicismo, as práticas indígenas. Achei fascinante a biografia de Padre Cícero, do Lira Neto, pois o catolicismo que aparece ali é impregnado pelo imaginário popular, essa coisa quase mágica que a gente encontra no interior do Nordeste. Já em outros lugares o catolicismo se apresenta como em Salvar o fogo, ou seja, purista, geralmente com pessoas que vêm de fora e impõe sua visão estereotipada. Tudo o que está representado no livro de alguma maneira eu vivi, pois cresci numa família religiosa.

Mas mesmo sob essa opressão, as personagens recorrem à tradição. Era assim também em sua família?

Minha avó paterna, vó Lili, por exemplo, é testemunha de Jeová há mais de quarenta anos. Ela ia à porta das pessoas pregar, com a Bíblia na mão, uma série de interditos sobre o que é mau, o demônio. Mas, nas maiores aflições, eu a vi recorrer às simpatias, ao que ela aprendeu na roça, para tentar resolver uma enfermidade ou curar uma bebedeira. Em momentos como esses, algo profundo e ancestral aflorava com força e o cristianismo se parecia com uma roupa, uma farsa. Algo que estava ali para nos permitir viver sem sermos apontados como feiticeiros ou pessoas ligadas a crenças tão retrógradas, de acordo com o catolicismo e o cristianismo.

Nos livros, você recorre a experiências místicas para revelar fatos do passado que reverberam na história contemporânea. Por que essa escolha?

Estamos falando de pessoas que não tiveram acesso à educação. Nós tivemos. Podemos ler, pesquisar, procurar e, mesmo assim, não encontramos muita informação sobre o passado. Acho que muitas pessoas ainda conservam essa dimensão mágica da vida, de que a explicação para as coisas não virá de um livro, de uma notícia de jornal. Eu nunca vi nenhuma experiência real, mas a literatura nos permite imaginar, criar, recriar. Em Torto arado foi mais fácil, porque a personagem que conta tudo, Santa Rita Pescadeira, não é humana. Ela não tem começo nem fim, mas carrega a experiência da diáspora. Em Salvar o fogo, optei por vivências cotidianas que as pessoas relatam, fenômenos que reverberam fisicamente, visões, a voz que se ouve sem saber de onde vem, e que podem carregar um pouco da explicação para o mundo que eles não conseguem ter.

‘Muitas pessoas conservam essa dimensão mágica da vida, de que a explicação não virá de um livro’

Foi dessas histórias que veio a experiência de Luzia com o fogo que você relata no livro?

Sim. Em alguns lugares, fala-se de mulheres, meninas que tinham algum dom revelado na puberdade, com a transformação do corpo, aquela enxurrada de hormônios. Muitos desses relatos eram associados ao fogo, como um varal ou um mato próximo que, de repente, se incendiava. Relaciono isso ao preconceito contra o corpo da mulher, que o cristianismo ainda incute. Quando a menina menstrua, ela se torna impura e fonte do desejo, do pecado. Claro que não faz sentido para mim, mas penso em quantas mulheres foram estigmatizadas por isso.

Como as bruxas?

Exatamente. É uma tradição da história humana, e aqui acontece do mesmo jeito. Para mim, Luzia carrega algo que foi associado ao sobrenatural para justificar as expectativas das pessoas em torno dela. Ela tem a sensibilidade de perceber quando as coisas vão acontecer. Acho que a explicação para isso vem quase no fim do romance, que é a ideia de entender esse ímpeto de vida, mesmo quando as coisas confluem para a destruição, para a morte, para o mal. É quase como uma chama e todos nós a carregamos.

Outro tema que percorre o livro é o da herança indígena, com referência à vingança tupinambá. Por que a escolheu como metáfora?

A primeira vez que ouvi sobre a vingança tupinambá foi com minha orientadora de doutorado, Maria Rosário de Carvalho. Depois, li muita coisa de Eduardo Viveiros de Castro e Manuela Carneiro da Cunha para entender como funcionava, e fiquei fascinado porque [a vingança] se opõe à ética cristã do perdão, da condescendência. Era uma justiça um tanto radical, mas não era injusta. Ela era aplicada ao inimigo dentro de um código ético e de respeito.

Hoje, o que chamamos de Justiça é confinar pessoas em lugares como os presídios, onde elas são enterradas vivas. Com os tupinambás, por outro lado, antes da vingança, o prisioneiro era humanizado. Eles não massacravam as pessoas. Quando o inimigo era capturado, se ele fosse europeu, por exemplo, primeiro ele era depilado, tinha os cabelos cortados num corte igual ao que a sociedade indígena usava. Ele sentava-se à mesa para fazer a refeição como se fosse da família e, antes de ser morto, havia um diálogo entre quem praticaria o ritual e aquele que seria canibalizado. É mais ou menos o que se reproduz em Salvar o fogo de maneira metafórica.

Um tema que perpassa os dois livros é a irmandade: entre Belonísia e Bibiana em Torto arado, e entre Luzia, Moisés, Joaquim, Mariinha e Zazau em Salvar o fogo. Por que te importa tratar dessa relação?

Porque são os primeiros laços de solidariedade que a gente conhece. A relação entre irmãos é o primeiro experimento que vivemos e, quando pensamos nisso, por exemplo, como sociedade, como nação, numa vida harmônica, estamos inventando essa irmandade em uma escala maior. No Nordeste, e nessas comunidades rurais, os laços de parentesco são ainda mais fortes. Parece que a família, o parentesco — aí vou citar Lévi-Strauss — está na base de tudo. Até quando falamos da religião, por exemplo, pensamos como irmãos no cristianismo e na religião de matriz africana. Temos as mães de santo, os filhos de santo. Essa relação de parentesco se reproduz por laços consanguíneos ou por ficção.

E na sua família? Você se dá bem com seus três irmãos?

Nós nos damos bem. Brigamos também, viu? [risos]. Na verdade, a gente discorda. Mas quando éramos crianças, as brigas eram de puxar cabelo, morder e, meia hora depois, estávamos brincando de novo.

Em Salvar o fogo, você repete o formato de contar a história sob o ponto de vista de cada personagem. Por que essa escolha e o que te inspira a dar voz a cada uma delas?

Que pergunta difícil [risos]. A literatura é uma expressão artística fabulosa, que nos permite viver muitas vidas e ser muitas pessoas. Uma personagem pode carregar histórias sozinha, mas sempre será uma visão limitada. Muitos dizem que nenhum narrador é confiável. Se eu for contar a alguém sobre nosso encontro hoje, vou ressaltar aquilo que importa e é relevante para mim. Você fará a mesma coisa. Compreendi isso quando li William Faulkner: O som e a fúria, Enquanto agonizo, Absalão, absalão!, livros em que ele abre essas muitas janelas para ouvirmos mais personagens. Sempre que penso uma história, ela começa com uma perspectiva apenas. Não sei quantas mais terá. As coisas vão acontecendo, as personagens se impondo, e eu vejo como aquilo tudo faz sentido para dar conta do todo e da minha história de vida, que é o que me interessa. Tem sido assim, mas não sei se será para sempre.

‘Sempre que penso uma história, começa com uma perspectiva apenas; não sei quantas mais terá’

Há a surpreendente aparição de uma personagem de Torto arado em Salvar o fogo — o que deve agradar muito ao seu fã-clube. Você tinha essa intenção desde que escreveu o primeiro romance?

Não. Ao longo da escrita de Torto arado, essa personagem foi ganhando força e, ao final, tive a ideia de contar sua história. Assim como para o próximo [volume da trilogia], que não será exatamente o próximo livro. Enfim, para a continuação dessa história, há outra personagem que tenho em mente revelar qual o seu destino. Mas esse processo não é meu. É algo que passei a construir com os leitores. Foram eles que desenvolveram um afeto especial por essa personagem e gostariam de saber mais sobre ela. E isso veio de encontro ao que eu pensava desde o início.

Como assim o fim dessa trilogia não será o próximo livro? Você vai nos deixar em suspense?

[Gargalhadas] Tem uma história que certamente vou escrever, algo que pode ser mais rápido, que é mais urbano. Mais contemporâneo. Inspira-se em um tema que volta e meia aparece na literatura, que é repensar a tragédia de Medeia, de Eurípedes, e tratar da relação entre mães e filhos.

Matéria publicada na edição impressa #69 em maio de 2023.

Porque você leu Literatura brasileira

Cronista da perplexidade

Ignácio de Loyola Brandão reflete sobre distopia, jornalismo e invenção, ao relembrar episódios marcantes de sua trajetória

JUNHO, 2025