As Cidades e As Coisas, Literatura,

As Macondos brasileiras

Cidades criadas por escritores como Jorge Amado, Erico Verissimo, Dias Gomes e João Guimarães Rosa desvendam mundos maiores

30jun2025 | Edição #95O que é que tu pensa? Que isso aqui é uma cidade? Isso aqui é uma tapera com uma bodega, quatro putas e com nós no barracão do Coronel: e cada um por si e Deus por todos.

A frase é do velho Gerino, chefe da segurança do cacau estocado no romance Tocaia Grande: a face obscura (1984), de Jorge Amado. Ao longo do enredo, o escritor baiano descreve como vão surgindo choças, barracos e cabanas na região do rio das Cobras:

O arruado ampliou-se, cresceu em lugarejo, acolhendo novos moradores: pedreiros e ajudantes, carpinas e raspa-tábuas. Raparigas faziam a vida, não faltava.

Aos poucos, aparecem “jagunços de passagem, tropeiros de pernoite, sons de harmônica, cantorias, arfar de corpos nos casebres”. Os ciganos acampam na outra margem do rio. A casa do turco Fadul vira “um animado comércio de cachaça, fumo e rapadura”.

Mais Lidas

Localizada em algum lugar indeterminado do sul da Bahia, não longe de Itabuna, Tocaia Grande é um microcosmo da Bahia da exploração do cacau de começos do século 20 e do Brasil que tenta deixar para trás a escravidão. Indagado sobre a demora para concluir a obra, Jorge Amado justificou-se: “É que desta vez não estou só escrevendo um romance, estou construindo uma cidade”.

À diferença de Cacau (1933), Terras do sem-fim (1943) e São Jorge dos Ilhéus (1944), trilogia recriada em geografias concretas, a imaginária Tocaia Grande é mais que o cenário da trama. No posfácio que fez para o romance, o moçambicano Mia Couto escreve:

Tocaia Grande não é lugar que caiba em nenhum mapa: é um território em construção, um chão em flagrante nascimento. O romancista brasileiro criou não apenas um lugarejo mas uma inteira nação onde aconteçam o narrador, os personagens e se invente um futuro colectivo.

Existe conexão entre as regiões imaginárias brasileiras e a Macondo de García Márquez?

A comparação de Tocaia Grande com a Macondo de Gabriel García Márquez é inevitável. Macondo, que nasceu como “uma aldeia de vinte casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas”, também viveu a chegada dos ciganos, das prostitutas e dos “turquinhos” (em realidade, migrantes sírio–libaneses com passaporte do Império Otomano). Tocaia Grande escuta a sanfona de Pedro Cigano. Em Macondo, “o acordeão asmático” de Aureliano Segundo alimenta “farras ruidosas e comilanças desenfreadas”. Os fundadores de ambos os povoados não conhecem um mar que sabem próximo e desmedido. Empresas estrangeiras exploram a terra sem escrúpulos (banana em Macondo, cacau em Tocaia Grande). O caráter imaginário das duas cidades também as aproxima.

Jorge Amado já havia criado uma cidade imaginária no romance Tieta do Agreste (1977): Sant’Ana do Agreste, a cara do “atraso” e da “pobreza” do norte da Bahia. Terra largada, é uma das poucas cidades deixadas de lado dos serviços da hidrelétrica. Por que Amado decidiu fundar lugares imaginários como Tocaia Grande e Sant’Ana do Agreste?

A pergunta serve também para outros escritores brasileiros, como Dias Gomes (que criou Sucupira e Asa Branca), Erico Verissimo (Santa Fé, Antares e Jacarecanga), João Guimarães Rosa (autor do enigmático Liso do Sussuarão em Grande sertão: veredas), Zuenir Ventura (que em Sagrada Família inventou a cidade de Florida na serra Fluminense) e Itamar Vieira Junior (que em Salvar o fogo criou a Tapera).

Fronteira sul

Na obra do escritor gaúcho Erico Verissimo, a cidade fictícia de Santa Fé assume o papel de personagem na trilogia O tempo e o vento. Ao longo dos duzentos anos cobertos pelos romances O continente (1949), O retrato

(1951) e O arquipélago (1962), a formação da fronteira sulina do Rio Grande do Sul interfere no cotidiano da pacata Santa Fé.

Localizada no noroeste do estado, com constantes alusões às origens (foi fundada em 1745), Santa Fé vai se transformando de pequeno povoado em vila; de vila em cidade. Gerida pela alternância de poder dos clãs familiares dos Amarais e dos Terras Cambarás, Santa Fé representa a formação da brasilidade fronteiriça, misturando os vestígios da conquista portuguesa e espanhola com uma cultura diferente (indígena), para a qual certos bichos eram sagrados e não podiam ser comidos (como a “mulita” que ajudara a Virgem Maria a salvar Jesus) e as mulheres podiam, mediante encantamento, transformar-se em lagartixas.

Os vizinhos observam com distância e receio os acontecimentos históricos. Em O continente, qualquer eco de progresso vindo de Porto Alegre ou do Rio de Janeiro se dilui na atmosfera sem datas de Santa Fé:

Ninguém sabia muito bem do tempo. Os únicos calendários que existiam no povoado eram o da casa dos Amarais e o do vigário. […] Os outros moradores de Santa Fé continuavam a marcar a passagem do ano pelas fases da lua e pelas estações. E quando queriam lembrar-se dum fato, raramente mencionavam o ano ou o mês em que ele se tinha passado, mas ligavam-no a um acontecimento marcante na vida da comunidade. Diziam, por exemplo, que tal coisa tinha acontecido antes ou depois da praga de gafanhotos.

‘Podemos mesclar traços de uma ou outra cidade real, sem o risco de colar a leitura à realidade’

A interconexão do tempo histórico e do tempo mítico distancia o universo imaginário de Verissimo de Macondo. Pessoas, objetos e práticas sociais se espelham nos principais eventos do mundo contemporâneo. “No caso brasileiro a série autor-obra-público se expande para incluir mais historicidade e fatores socioculturais que existem do lado de fora das páginas de um livro, como um quarto elemento: autor-obra-público-concretude”, diz à Quatro Cinco Um Mario Santin Frugiuele, doutor em letras pela USP. “Quando a criação se imiscui no sobrenatural, no fantástico,

o mundo está todo ali, em sua potência inimitável”, acrecenta Frugiuele.

No seu último romance, Incidente em Antares (1971), Verissimo faz uso do fantástico e do sobrenatural para retratar a violência do regime militar e a chegada de indústrias estrangeiras. Na cidade imaginária de Antares surgem jornais, usina elétrica, automóveis. Já nos anos 50, Antares recebe multinacionais. A cidade acompanha a ascensão de Juscelino Kubitschek ao poder, a fundação de Brasília, a efêmera carreira de Jânio Quadros, a posse de João Goulart. O incidente é a lanterna para enxergar a realidade: depois da greve dos coveiros de Antares, sete mortos vagam pela cidade exigindo um enterro justo e denunciando a corrupção da sociedade.

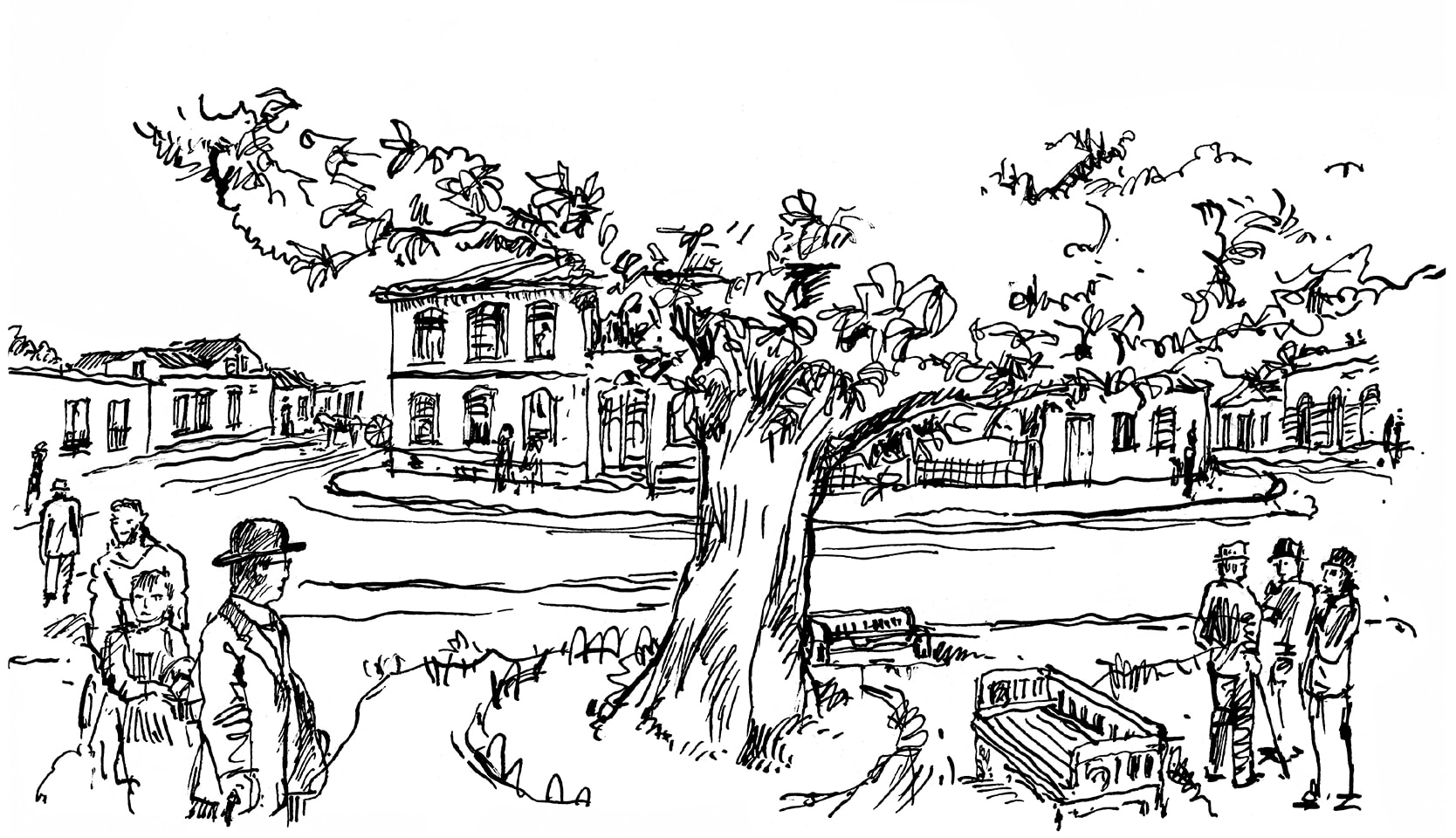

Sucupira (cidade de O bem-amado, de Dias Gomes) ilustrada por Eloar Guazzelli na graphic novel da peça (Divulgação

No ensaio “O espaço regional nas cidades imaginadas de Erico Verissimo”, o pesquisador Márcio Miranda Alves, doutor em letras pela usp, identifica “o mal-estar” como o principal elemento comum entre os moradores de Santa Fé, Antares e Jacarecanga. Esse mal-estar na região seria um reflexo de um mal-estar na modernidade. Vasco, um dos protagonistas do romance Música ao longe (1936), deseja se mandar da cidadezinha natal, longe do atraso. “Se o campo fosse um mar, Jacarecanga seria uma ilha. Ilhazinha cheia de gentes e coisas engraçadas”, escreve Verissimo. Já Clarissa, outra protagonista do mesmo romance, foge graças à literatura: “Se não fosse a leitura eu era muito infeliz. Lendo, parece que fujo de Jacarecanga”.

A exemplo de Rodrigo Cambará em O tempo e o vento, Tibério Vacariano, um dos patriarcas de Antares, também se estabelece (e se corrompe) no Rio de Janeiro. Os dois voltam às suas cidades de origem quando Getúlio Vargas renuncia ao mandato em 1945, para encarar seu grande dilema: aceitar a condição nativa ou se adaptar à nova realidade da época. “Se há desconforto e mal-estar do sujeito que habita o espaço sulino, há também apego à terra e reafirmação da tradição”, aponta Miranda Alves.

Reflexos

Para que serve uma região imaginária? Mariana Elia, editora da Nova Fronteira, que publicou várias obras de Dias Gomes, considera que a criação amplia o olhar sobre a realidade. “Uma região imaginária, por não se particularizar, pode provocar uma reflexão mais ampla sobre a sociedade e a cultura. Podemos mesclar traços de uma ou outra cidade real, política real, região brasileira, mas sem o risco — ou minimizando esse risco —

de o leitor colar a leitura à realidade, ao elemento histórico ou ao gênero informativo”, afirma Elia.

A Portobelo criada pelo alemão Frido Mann, neto de Thomas Mann, para mergulhar em Paraty, terra natal de sua bisavó, exemplifica o passe de mágica da ficção que descreve o real. Em Brasa, romance ainda sem tradução para o português, Frido escreve:

Em uma baía menor — incrustada de várias ilhas, e adornada ao fundo com terrenos montanhosos e copiosamente cobertos de floresta tropical que iam dar nas jazidas de ouro de Minas Gerais —, Heitor descobriu a cidadezinha de seus sonhos: Portobelo.

Apesar da conexão fantasmagórica de Antares com Comala, vilarejo onde se desenvolve a trama de Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo, as geografias imaginárias de Verissimo têm um pé no regionalismo. O cotidiano de seus habitantes sintetiza o choque das tradições gaúchas com o progresso. Sua essência é rio-grandense. Talvez por isso, a vida da própria Antares dialoga melhor com a decadente Santa Maria — cidade inventada pelo uruguaio Juan Carlos Onetti para refletir certa melancolia do Rio de la Plata.

O Rio Grande do Sul imaginário de Verissimo cumpre um papel semelhante à Malgudi fictícia do indiano R. K. Narayan, um dos escritores mais populares do país asiático. A cidade, desenvolvida ao longo de sua obra, recria a alma do sul da Índia em contraposição ao norte.

O sertão imaginal, liberado da realidade física e de todo localismo, torna-se lugar universal

Por outro lado, as cidades imaginárias brasileiras exalam uma indiscutível identidade nacional. Comparando Macondo e Sucupira (criada por Dias Gomes na peça de teatro O bem-amado em 1962), Mariana Elia acha uma diferença fundamental: “Ambas as cidades são muito sul-americanas, tropicais, mas Sucupira desenha de forma mais esquemática o Brasil, a política e as relações cotidianas,

especialmente aquelas contaminadas por interesses pessoais e muitas vezes espúrios. Como o próprio Dias Gomes chamava a peça original, a farsa sociopolítico-patológica em O bem–amado cria personagens-tipos”.

Popularizada pelas adaptações televisivas, por vários livros de Dias Gomes e pela graphic novel homônima, a cidade baiana de Sucupira se torna, segundo Elia, “uma cidade-tipo, cujas características provocam riso e identificação”. Odorico Paraguaçu, o prefeito que tenta inaugurar o cemitério municipal em uma cidade “onde não há crimes”, “não há desastres” e ninguém morre, acaba contratando um matador como chefe de segurança. A equipe do prefeito explica a falta de assassinatos como subdesenvolvimento. “O mal dessa terra é que todo mundo é bom, pacato. Esse pacatismo é a nossa desgraça”, diz Odorico Paraguaçu.

A Asa Branca de Dias Gomes, cenário da peça O berço do herói censurada em 1965 pela ditadura e cidadezinha imaginária popularizada vinte anos depois pela novela Roque Santeiro (1985), tem o mesmo ingrediente viral de Sucupira: politicagem à brasileira. “No imaginário nacional, a Sucupira de Dias Gomes, com seu Zeca Diabo e Odorico Paraguaçu, calam mais fundo do que uma Comala de Pedro Páramo. Ao contrário das fantásticas Macondo e Comala, Asa Branca está ali no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo”, afirma Frugiuele.

Território imaginal

João Guimarães Rosa foi outro brasileiro criador de uma paisagem imaginária. Em Grande sertão: veredas (1956), um narrador pouquíssimo confiável — Riobaldo — parece lutar com a própria linguagem para narrar a tentativa de cruzar o Liso do Sussuarão, uma cadeia desértica no meio do sertão. As palavras fogem em redemoinho, voltam viradas, tropeçando no território misterioso que frustra a travessia:

Nada, nada vezes, e o demo: esse, Liso do Sussuarão, é o mais longe — pra lá, pra lá, nos ermos. Se emenda com si mesmo. Água, não tem. Crer que quando a gente entesta com aquilo o mundo se acaba: carece de se dar volta, sempre. Um é que dali não avança, espia só o começo, só.

Grande sertão: veredas ganhou uma segunda edição em 1958, que incluía um mapa do artista Poty Lazzarotto. Apesar de a geografia do sertão ser representada muito fielmente, alguns elementos geográficos foram removidos, caso do rio Traçadal. Outros eram inventados, como a Serra do Rompe Jibão. Antes da inserção do mapa de Poty, o crítico literário Antonio Candido já havia percebido as lacunas e os mistérios cartográficos do romance num artigo de 1957 na revista Diálogo: “Premido pela curiosidade o mapa se desarticula e foge. Aqui, um vazio; ali, uma impossível combinação de lugares; mais longe uma rota misteriosa, nomes irreais”.

O Liso do Sussuarão, com sua geografia hostil e movediça, é a brecha mais crucial do romance. Libera o lugar geográfico dos limites da cartografia para transformá-lo em local sensível, mágico, mítico. Os pesquisadores Florence Marie Dravet e Gustavo de Castro, no texto “Geografia real e imaginal em Grande sertão: veredas”, estudam como as camadas imaginárias do romance, especialmente o Liso do Sussuarão, configuram um mundo intermediário “onde o poder do pensamento criativo fortalece o poder do lugar”.

Os pesquisadores usam o conceito de “mundo imaginal” do filósofo Henry Corbin para abordar a potência do viés imaginário do sertão de Guimarães Rosa. Um território imaginal, escrevem, “é um universo do qual a imaginação ativa é o órgão; é o lugar das visões teofânicas, a cena em que eventos visionários e histórias simbólicas chegam em sua verdadeira realidade”.

No Sussuarão, o sertão se desfaz de sua geografia e de sua história. Desdobra-se num território existencial onde o corpo se torna espiritual e matéria vira imaterial. Riobaldo relata:

Só saiba: o Liso do Sussuarão concebia silêncio, e produzia uma maldade — feito pessoa! Não destruí aqueles pensamentos: ir, e ir, vir — e só.

O fracasso da sua primeira tentativa de atravessar o Sussuarão deságua num sábio amadurecimento. A descida aos infernos do sertão-mundo eleva Riobaldo para o céu das revelações. O sertão deixa de ser sertão depois de ele cruzar com sucesso o Sussuarão, no dia seguinte a ter feito um pacto com o diabo. O suposto pacto propicia a revelação que apaga o sofrimento interior e ilumina o verdadeiro sentido do mundo.

O sertão imaginal, liberado da realidade física e de todo localismo, torna–se lugar universal. O sertão narrado transforma-se em símbolo, assim como outro vilarejo imaginário: Umofia, do escritor nigeriano Chinua Achebe. Em O mundo se despedaça, o lugar encarna a resistência contra o colonialismo de todos os povos africanos e também de todos os despossuídos da terra.

No fim de Cem anos de solidão, a pergunta “para que serve uma região imaginária?” vira retórica. Macondo já não é uma cidade do Caribe colombiano. Macondo já é a cidade dos espelhos (ou das miragens). Como leitores, reparamos que Macondo será arrasada pelo vento e desterrada da memória dos homens e que nenhum de nós terá uma segunda chance sobre a terra. No fim de Grande sertão: veredas, Riobaldo verte a verdade nua, crua e derradeira na cara do leitor que se debruça sobre a página: “O diabo não há! É o que eu digo, se for… Existe é homem humano”.

Matéria publicada na edição impressa #95 em julho de 2025. Com o título “As Macondos brasileiras”

Chegou a hora de

fazer a sua assinatura

Já é assinante? Acesse sua conta.

Escolha como você quer ler a Quatro Cinco Um.

Faça uma assinatura anual com até 56% de desconto e ganhe uma ecobag exclusiva!

Entre para nossa comunidade de leitores e contribua com o jornalismo independente de livros.

Porque você leu As Cidades e As Coisas | Literatura

O ruído do passado desvelado

À procura da alma de um país, Juan Gabriel Vásquez compõe retrato fascinante de como a política invade a vida privada dos colombianos

JULHO, 2025

Edição Digital

Edição Digital

Impressa + Digital

Impressa + Digital